感谢邀请。

这真是个好问题,值得从生物学、古酒文化学俩层面一起来聊聊。

先从生物学开始吧,丢个「直接结论」:题主的看法与宋元之前的古人高度相似。

而具体原因嘛,往下看。

宋元之前的我国古人不耐受酒精

在相当长一段时间里,东亚古人体内普遍缺乏一种「乙醛脱氢酶(ALDH)」,使得三杯两盏淡酒喝下肚,马上脸色通红、头重脚轻。

这是因为,酒精(乙醇)进入人体,因为种种小原因,无法正常分解为乙酸和水,不完全分解为乙醛,然后因乙醛脱氢酶缺乏,不能及时把这部分乙醛分解掉,使之在体内堆积,导致血管突发性扩张,引发头晕、心跳加快、脸红甚至呼吸不畅等毒性反应。

但也不是所有东亚古人都受这情况干扰,住在高纬度、高海拔地带的古人,体内乙醛脱氢酶含量就高一些……原因跟适量乙醛在人体内促进血液流动、利于御寒有关系。

从远古时代开始,数次民族大迁徙、人口大流动都不断强化东亚范围内居民体内的乙醛脱氢酶含量,对酒精的耐受也越来越强。

不过,在中古时代晚期的公元 13 ~ 14 世纪(约等于我国宋元时期),随着液体蒸馏法的全面普及,人类第一次通过高浓度酒精品尝到了「物资丰足」,从而把「美酒」的定义换成了高度烈酒,低度酒从此走下主要餐桌。

自宋元时代至今,华夏民族体内的乙醛脱氢酶含量一路走高,不过也有例外,至今还有几千万人缺乏这个酶。

但较之秦汉、隋唐时代的古人对酒精的耐受度,已然天上地下了。

酒精浓度高则无酵母

然后是另一影响我国古人对酒精感受的原因:酿酒工艺不足。

在现代蒸馏工艺被普及前的漫长时代里,我国古人虽不断改进土法蒸馏技术,但应用到酿酒工艺上几乎没有。

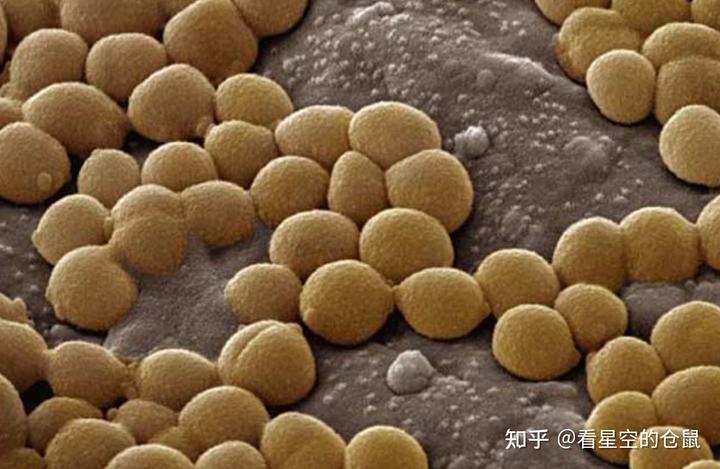

此外,古人还注意到酒精浓度到一定地步,发酵池里的酵母菌就挂掉。

从现代科学视角来看,在酿酒发酵过程中,酵母很能耐受酒精,然鹅浓度达到 10%以上,最高到 13 ~ 14%,酵母菌就破防了。

在这一点上,东西方都一样,西洋葡萄酒的最高酒精度也不过 13%(近代的加强葡萄酒除外)。

所以,在蒸馏工艺不达标、蒸馏器具缺乏情况下,古代酿酒成品就被锁死在 10 多度。

虽然北宋晚期酿酒工艺手册《北山酒经》提及了「火迫法」(点火烧煮密闭容器储酒)来长时间保存黄酒、米酒,但没明说是否提升了酒精度。

候甑箪上酒香透,酒溢出倒流,便揭起甑盖,取一瓶开看,酒滚即熟矣,便住火、良久方取下,置于石灰中,不得频移动。白酒须泼得清,然后煮,煮时瓶用桑叶冥之。——【北宋】朱翼中《北山酒经》

所以无论如何,古人在自身体质「不达标」、酿酒工艺「待改进」的情况下,自然而然钟情于低度的粮食酒、果酒。

在中古时代中晚期,阿拉伯地区打造了世上最古老蒸馏酒「亚力酒」(Arak),而我国古人也改进了提纯酒技术,用「蒸酒法」尽量去掉酒中杂质、多余水分,酒精度越高,酒越发透明,酒液流动度也减缓,村醪(浊酒)与清酒之间分界逐渐模糊。

而在酒水色泽完全透明前,我国古人还是很在意酒水颜色的,远在「灯红酒绿」一词发明之前,就追求起了「酃渌酒」「鹅儿酒」「琥珀浓」「昆仑觞」「紫霞觞」了。

这些酒特色是低于 20 度、色彩纷呈,在饮酒之外,还有视觉美学、艺术故事在影响,如此才能穿针引线成所谓的「古代酒文化」的「文化」与「礼」。

君子止三爵,醉酒不合乎礼

且说先秦时代的先贤,大张旗鼓地创设规范人品的礼文化,对于酒的考量也很深刻。

毕竟那会儿的古人,酒精耐受度很低的……三杯酒落肚,很难说不会就此发酒疯。

君子之饮酒也,受一爵而色洒如也,二爵而言言斯,礼已三爵而油油,以退,退则坐。——【西汉】戴圣《礼记 · 玉藻》

所以三杯酒之后,就该谈正事了,没正事就散席。

如果还想喝咋办?

上更低度的酒,慢慢品尝,一边喝一边听歌看舞,再赏酒器。

这是君子文化人、贵族们的酒席,弄得后世以清酒代指君子、圣人。

换成一般百姓,能有一碗杂粮或野果酿的浊酒(醪),就很不错了,也没有「三杯酒」约束。

当然,也是一样不胜酒力。

于是在司马迁笔下,记录了从平民升为贵族的西汉初年群臣滑稽一幕:

群臣饮酒争功,醉或妄呼,拔剑击柱,高帝患之。——【西汉】司马迁《史记 · 刘敬叔孙通列传》

在一片喧闹中,新的「三杯酒」规则被慢慢敲定,也随着平民位列公卿的机会增加,转变成了一种纯粹的宴会礼节。

至于一般时间里,无论贫富贵贱,酒喝多少,那就不太受规范了。

虽然两汉以降,我国古人对酒精耐受度逐渐增强,但正如上文提及,酿酒工艺受到生物学的「锁定」,酒再好,也限制在 20 度以下……

而且口味不限于甜,酸、辛、微苦都是特色,还与酒水色彩有相关度。

或者,就是白居易先生追求那般简单「绿蚁新醅酒」,还没有完全过滤,饮酒就如吃饭。

这也使得我国古人一度认定的「美酒」,在低度、香醇、色彩与礼文化的交织中,一路走到了宋元之际大变革的前夜。