音乐音律的核心——十二律的探寻,实际上是人类在数学和物理学上的漫长探索。

十二律是目前音乐里最常用但并不唯一的音律,兼顾了音色和转调。

此外,如果音律分的太细,人耳的辨识能力有限;如果音律分的太粗,音乐的表现力则有限。

另一方面,音乐仍然是需要人的感性认识的,因此不好听的音律往往需要回避。

无论是弦乐还是管乐,音乐的本质是机械振动,由规律的机械振动产生规则、固定的频率。

混乱的频率并不是悦耳的,去一趟人声嘈杂的地方就能亲身体会。

于是,人们很早就开始探索,如何寻得悦耳的频率。

音律

首先摸索出一个好听的音符,我们将其称作基准音符 X。

一个音符不能创作音乐,因此我们需要在此基础上寻找其他音符。

频率的倍数和分数(以及分数的倍数)是天然的、物理学意义的泛音。

众多文化都能独自探索到,基准音符频率 2 倍,或弦长一半之处,2X 是一个好听的音符。

类比之下,4X,8X 也会是。

所以,我们还需要在 X 和 2X 之间寻找好听的音符。

简单的分数是最易寻找的,各个文明在这一阶段都陆续寻找到了这些音符。

第二个音(按发现顺序而非频率高低)1.5X 是最好寻找和确认的,可以看到这是 X 的 3/2;

其次就有些繁琐了。

一种常见的计算方式是“五度相生律”以及更复杂的纯律,认为简单分数能够实现音律的和谐,这在物理学中是有其理论依据的。

于是,X 的 3/2,4/3,5/4,6/5……

对不起 7/6 或 8/7 并不好听,反而是 7/5,8/5,9/5 还可以……

等等

古希腊的毕达哥拉斯使用了这一套体系,西汉马王堆出土的一根管乐器也符合这一体系。

该体系创造方式简单,可以在不同地区独立形成。

另一类常见的方式是使用简单质数的幂作为比例,

如“三分损益法”使用 2 和 3:

“三分损益法”系统比简单分数的系统更为复杂,第二个音也是 X 的 3/2;

但第三个音(同样按发现顺序而非频率高低)是 X 的 3/2 的 3/4,即 X 的 9/8;

第四个音是 X 的 9/8 的 3/2,即 X 的 27/16;

……

但上述音律最大的缺点是难以转调。

对于“五度相生律”和纯律等,从不同基准音衍生出的音律,难以简单转到另一基准音衍生出的音律。彼此不兼容不匹配。

对于“三分损益法”,最大问题是,f 永远不可能是 2X,即十二律回归不了 2X,也只是一种近似。

于是就有了十二律。

不要被十二平均律这个名字所误导,如果是平均即可求解,几千年前就破解了。

实际上字面意思,应该是十二等比律。

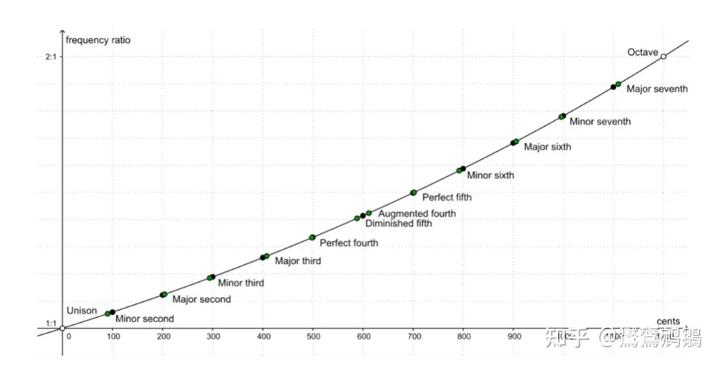

按频率由低到高,应当分别是

而

即

,

求解得:

这个 a 就是十二平均律的比例。

所有古代文明都长期被这个数学问题卡住了。

目前已知确定的传世精确的十二律文献的最早来源,是我国明代皇室、郑藩世子朱载堉。

他在音律上集大成的著作,1594 年的《律吕精义》中,给出了十二律问题的解,是世界上已知最早求解出十二律的人。

这是数学上的,在物理学上,还需要对应到相应弦长,从而最终形成和谐的音乐。

但由于十二律的数学难题,使得其成熟远晚于各种记谱法的普及,因此十二律往往都是在原有记谱法上打补丁:

编钟音律

古代音律如何发展的,有一套相对保留最好的体系——古代中国编钟。

好在周时期有不错的青铜编钟实物留存,可以考察实物的音律。

商代已经有编钟的存在,如妇好墓编铙。

此时的铙并不像周时期悬挂,而是如下图朝上放置。

更重要的是,青铜乐器不比弦乐或管乐,其发音系统调试更加复杂,因此构成一个充分不必要条件:

编钟系统音律的完善,可以印证当时音律系统的完善;但编钟系统不完善时,并不反映当时其他音律系统的水平。

如大家都知道滥竽充数的成语,但“竽”这种乐器保存至今的难度远高于编钟等青铜器。

考古发掘已知 ,人们在感知青铜乐器的音调后,有意开始按音律配比。

西周初年,湖北随州叶家山墓地的曾侯犺编钟,是现在已知最早的成套编钟,比其后代曾侯乙编钟早约 500 年:

很显然,这不是同一批铸造的钟,而是根据音律选配的。

甚至有下列这样的匹配:

上海博物馆及山西博物院藏侯马晋国墓地盗掘和抢救考古出土的晋侯稣钟,同样也是根据音律选配组成的编钟,但规模更复杂。

晋侯稣钟的三种不同类型:左无幹无纹,中无幹有纹,右有幹有纹。

幹为中上方悬挂甬钟的圈。

先秦文献及汉代经学家模糊描绘了一些两周时期不用“商”音的记载,但没有能全然断定“周乐戒商”的证据,在部分音乐、时期和地区,可能存在不用“商”音的现象。

现代考古不充分的材料显示,传世商周青铜钟数量约在 400 左右。目前最早具有“商”音的编钟出现于两周之际,如闻喜上郭村 M210,以及虢国墓地 M2009 的虢仲作宝铃钟,第二钟侧出现商音。

不仅之前的西周编钟未见“商”音,商代青铜乐器也未曾有过“商”音。

曾侯犺编钟只有 3 音:宫、角、羽,此前商代编铙三个一组,也只有这三音。

很显然,这三个音不符合“三分损益法”出音的生成顺序。

后续开始出现四个一组,多出一个“徵”音。

青铜甬钟的音色与大小不是直接相关,大小各异的钟可以发出相似的音。其振动和共鸣的探索远比弦乐器或管乐器复杂,且探索成本极高,调试手段有限,音调形成较晚。

因此存在一种推测,即从技术角度,商至西周可能并不掌握铸造“商”音编钟的工艺尺寸,而不一定是在青铜乐器角度有意回避“商”音。

随后青铜编钟逐渐演化出更复杂的音律。

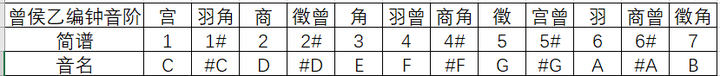

最经典的就是大家耳熟能详的曾侯乙编钟。

由于大部分乐器的材质难以保存,曾侯乙编钟成为世所罕见的传世上古乐器系统。

整套编钟共包含钟 65 口,甬钟各有正、侧双音,音域可跨五个半八度(

),中心音区十二个半音齐备。

但毕竟还存在数学及物理上的误差,一方面是前人对十二律的认识,一方面是编钟本身也发生变化,与当年有所不同。

如青铜毕竟是宋代金石学的名称,其本身未锈(当然也有不同的锈色)的颜色因为金黄色至白色(Sn 比例高时)。

当然,战国时期最终打破阶级固化后,礼崩乐坏是一个副产物,编钟的制造工艺最终失传了。

以至于北宋时期想恢复编钟礼乐,音律水平已经达不到曾侯乙编钟的高度了。

后一部分其实是我在金属科技史线下科普中,对于金属乐器科技史所科普的一部分。

其余部分还包括青铜编钟的合金配比对音色的影响,以及青铜器能否在青铜器刻铭(晋侯稣钟的问题)等,因与本提问无关,不在此赘述。

下面一篇,是我做金属科技史开场介绍的部分:

古代中国,虽然金属史成熟的晚,但成熟最快。

由于古代中国对高温科技树的独到之处,使得古代中国的金属科技史出现了两大特色:

一是特殊、大量的青铜重器(包括本文提到的大量编钟等乐器);

二是独步古代世界史的快速金属技术迭代,和明代以前唯一能熔融铁的文明体系(含周边文明)。

如果朋友们对这类科技史(青铜、陶瓷等)的研学活动感兴趣,希望从科技史这一少见的视角切入,梳理人类文明进步的演进历程,欢迎私信交流。

这是我在上博青铜馆科技史研学的简介示例: