清代文献记载的朝贡国有四十多个,已经涵盖亚欧主要国家。本文选取的国家以《大清一统志》和《清史稿》记录的朝贡国 / 属国为准,对其实际情况不作区分,一体对待。选择所选国的几个主要城市绘图,以对比同时期各国城市建设之异同。

朝贡国系列共四节。本节将列举汉字文化圈四国(越南、朝鲜、日本、琉球)的部分重要城市。尽管文化相近,但各国在城池和堡垒的建设上各有特色。越南已经开始受到法国影响修筑棱堡城池,朝鲜仍遗留有明显的高句丽山城风貌,日本延续了战国时期封建领主的城堡形式,琉球混合了中日两国的筑城特色。这些不同风格城防工事的形成与其本国政治和地理形势密切相关。

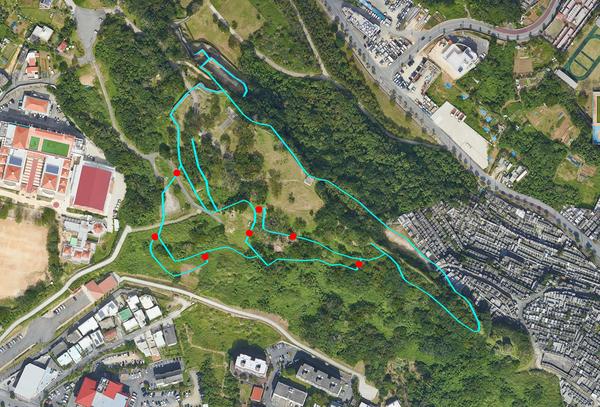

图例:

- 青色线为城墙(含内部被建成区基本填满的土圩)

- 绿色线为存在连续遗迹的废弃城墙或外郭 / 护城堤(其内没有或只有极少的建成区)

- 粉色线为低等级环围工事(木砦、环壕、寺庙 / 园林围墙等)

- 黄色线为无连续防御工事的建成区(仅在部分特殊城市中标识)

- 详图中红色点为陆门,蓝色点为水关

其余编例,简图及战例汇总,错漏更正记录参见:

1.越南

越南在清前期处于后黎朝郑阮纷争的局面,郑氏据北,阮氏在南。乾隆中,西山农民军扫灭两氏,统一北中两圻,但阮主宗室阮福映(即阮太祖)依托暹罗和法国的帮助仍在南圻抵抗。在法国工程师的帮助下,阮福映于嘉定参照沃邦制式修筑棱堡。景兴六十二年,阮福映率军夺占富春,并在此称帝,改元嘉隆,建立阮朝,随后阮福映向北进军,攻占越南全境,由此在全国大规模推广棱堡式城池。目前轮廓尚存遗迹的就有广治、洞海、乂安等等,但普遍面积狭小,仅容衙署,居民区则分散在城外,大多呈点状分布,与堡垒并不相连。

1.1 承天府

位于今越南社会主义共和国承天顺化省顺化市(16.476°N, 107.575°E),面积 5.3 平方公里。其中皇城 0.37 平方公里,宫城 0.11 平方公里。

其地原为占城之地,郑阮对峙时成为广南阮主都城,于神宗、英宗两代营建,名“金龙城”,英宗至世宗时扩建,改名富春。西山朝仍以为都。

嘉隆元年,阮太祖攻占富春并移都于此。四年,着手对富春城进行大规模改建。主持新城营造的工匠参与过嘉定城的建设,也将嘉定的营建方案迁移过来,对新城外缘进行了棱堡化改造,而整体形制又受汉式城郭影响建为方城。至嘉隆十八年五月,城墙建成。明命三年设承天府,为京府。同年起至十三年对城墙包砖。至明命十六年该府辖领六县。

在修筑外城的同时,皇城和紫禁城也进行了营建。其格局仿照了北京紫禁城,但规模偏小。皇城东西北三城门与城台并不对应,尤其是北门,偏在城台东侧,令强迫症十分难受。

保大二十年阮朝灭亡后,外城城墙失去维护,大量贫民迁入城内,城墙两边逐渐变成贫民窟。先后有近半墙体遭到不同程度破坏。1975 年前南北越交战数十年,顺化城修筑了大量混凝土堡垒,进一步破坏了墙体。革新开放后经过多年治理,得到一定恢复。目前墙体基本留存,护城河较为完整。

皇城和紫禁城在 1968 年的顺化战役中遭到严重破坏,160 个建筑中,只有 10 个主要建筑在留存至战后。但其城墙主体和护城河仍保存至今,并得到了较好的维护。

1.2 嘉定

位于今越南社会主义共和国胡志明市第一郡(10.787°N, 106.702°E),面积 0.18 平方公里。

景兴三十二年,暹罗出兵攻打河仙,广南阮主将领阮久潭担心其柴棍(西贡)受到威胁,遂于次年在城北修筑一条约 8 公里的防御墙“垒半壁”。四十九年,阮主宗室阮福映从西山朝手中夺占柴棍,五十一年改名嘉定,作为其临时都城。为与北部的西山朝对抗,阮福映任用法国工程师 Olivier de Puymanel、Théodore Lebrun 按照沃邦的棱堡模式在半壁城垒东南修筑了规模庞大的城墙,号曰“八卦城”,面积 0.42 平方公里。嘉隆元年阮福映攻占寿春,迁都于此。嘉定降级为地方城镇。

明命年间,由于黎文(亻褢)占据嘉定反阮,圣祖平定后于明命十六年夷平嘉定城,次年于城北重建嘉定新城,但规模已远不如前。新城在嗣德十二年被法国人摧毁。目前两城所在位置均已被现代建成区覆盖,城址轮廓已不可辨。

1.3 河内

位于今越南社会主义共和国河内市巴亭郡、栋多郡、还剑郡、西湖郡、二征夫人郡(21.036°N, 105.840°E),面积:内城 1.5 平方公里,外城 11.5 平方公里。

秦惠文王更元九年,秦灭蜀。蜀国宗室蜀泮流亡至红河三角洲创建瓯雒国,称安阳王,定都古螺城(今河内市东英县,21.117°N, 105.874°E)。古螺城经过吴朝时期的增建后,有内外共三圈城墙,总面积 4.2 平方公里,至今仍存遗迹。瓯雒国则于安阳王五十一年被南越王赵佗所灭。

汉元鼎六年,汉灭南越,于红河三角洲设置郡县,河内一带隶属交趾郡宋平县。南朝梁大同七年,交州李贲起兵割据,十年称帝,建立万春国,改元天德,定都龙编(今河内东北),史称“前李朝”,天宝八年被隋将刘方攻灭。

唐武德五年,唐朝接管交阯、日南和九真等郡,于今城城址设立交州总管府,后改为安南都护府。建极元年,南诏攻占安南。咸通七年被唐军收复。安南都护经略招讨使高骈随即兴建大罗城。

南汉大有十一年,吴权起兵在白藤江击溃南汉军队,并在次年称王,再次定都古螺城,史称“吴朝”。自此越南开始脱离中原王朝统治。李朝顺天元年,太祖李公蕴迁都大罗城,并改城名为昇龙。

陈朝光泰十年,权臣胡季犛将都城迁至西都清化,并以昇龙为东都。明永乐五年,明成祖派兵攻灭胡朝,以其地设交阯承宣布政使司,升龙城为交州府治。后黎顺天元年,太祖黎利击退明军,建立黎朝,仍以昇龙为都,三年后改名东京。光顺七年又改中都,设奉天府,辖二县。由于红河三角洲地势地平,洪灾频繁,当时的中都城修建了面积广大、层层设防的城墙,以阻碍洪水侵入。城堤之内环围面积达 27 平方公里。

西山朝光中二年,太祖阮光平(阮惠)定都富春,改中都为北城,由长子阮光垂驻守,统辖北河(红河三角洲)地区。阮太祖攻灭西山朝后,于嘉隆四年改昇龙城为昇隆城,拆除后黎朝紫禁城,重建了一座棱堡形制的新城,环围城堤沿用其南半部。明命十二年,阮圣宗以其城居于河堤之内,改名河内。嗣德二十六年被法军攻占,同庆三年正式割让给法国。法国殖民当局于此设立河内市,1902 年成为法属印支首府。1945 年,越盟胡志明发动八月革命,成立越南民主共和国,定都河内,延续至今。

目前各处城堤已基本被改建为公路,内城也法国殖民时期被拆除,目前仅能依靠街道走向依稀辨认出城址范围。

1.4 清化

位于今越南社会主义共和国清化省清化市(19.808°N, 105.772°E),面积 0.30 平方公里。

清化城历史悠久,在越南南进之前,其长期作为仅次于河内的副都,亦是历代南北纷争时南方政权的主体区域。陈末光泰十年,权臣胡季犛于今城西北 35 公里处( 20.077°N, 105.605°E)营建西都清化,为方城,面积 0.74 平方公里,基址至今犹存。不久胡朝被明军所灭,明廷于此置清化府和清化卫,后黎朝因之。

阮朝嘉隆四年,清化徙于今址,重新筑城,为棱堡制式。其面积狭小,仅围衙署学校等,居民区及后来的法国行政机构大多聚集在城东。目前城池破坏严重,仅剩部分护城河仍能保持其轮廓。

1.5 广治

位于今越南社会主义共和国广治省广治市社(16.754°N, 107.190°E),面积 0.17 平方公里。

阮朝嘉隆元年,以肇丰府香茶、广田和富荣三县地置广德营。又以海陵、登昌二县和广平府明灵县置广治营。五年,定广治营为直隶营,隶属京师。九年筑土城,棱堡制式,明命十八年包砖。1972 年春夏季攻势期间遭到美国、南越联军的猛烈轰炸,全城几乎夷为平地,只剩几段城墙。1993 年大修,目前仍存城墙残基,护城河完整留存。

2.朝鲜

朝鲜王朝的城池建设受到中原和高句丽形制的双重影响,汉式邑城和高句丽式山城并存,其分布往往因地制宜。若周边山峦环列,则往往修筑环绕山城,如都城汉阳、开城等,其面积十分广大,远超内地省会城市,因此建成区占比很小。汉式城池如罗州、大邱、泰安等,面积较小,形制与中原相类。

由于朝鲜缺少外部军事刺激,其城墙面积虽大,但规格往往偏低,不少城市的城墙与内地的圩子墙无异,只是因为山地多,石料来源丰富,故往往以石筑城。尽管如此,在实用中也仅仅以治安功能为主,因此每当倭寇北上、女真南下时总是势如破竹,朝鲜军队疏于训练固然是原因之一,没有坚固的军事防御要塞也是不可忽视的因素。

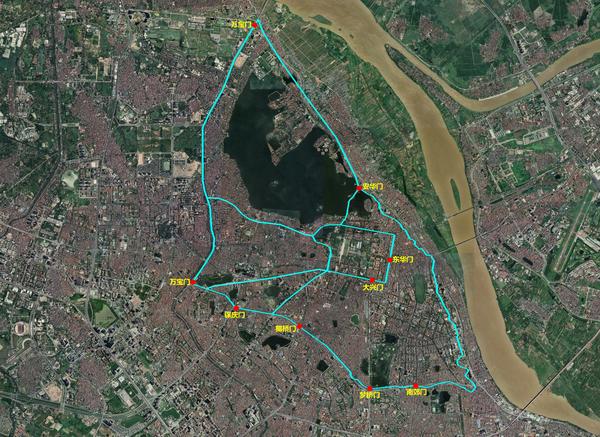

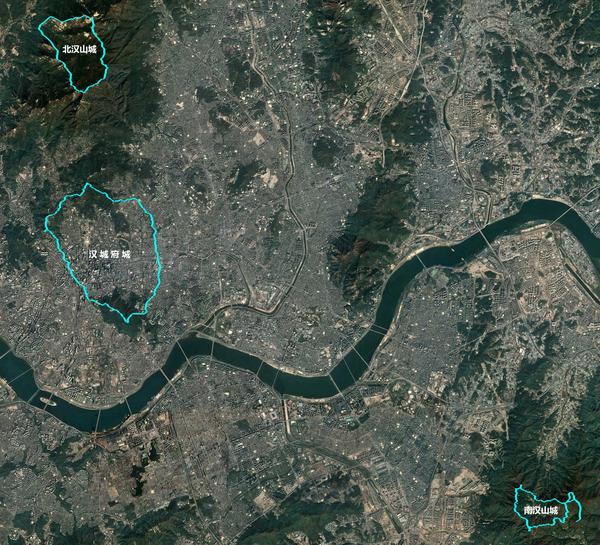

2.1 汉城府

位于今大韩民国首尔特别市中区、龙山区、钟路区、城北区(37.575°N, 126.987°E),面积 16.7 平方公里。

李氏朝鲜太祖李成桂建立朝鲜王朝之后,以高丽王京开城王气黯弱,于是由权仲和、郑道传等人择定佳地,于洪武二十七年在汉江之北的汉阳营建新都。新都沿洛山、南山、仁王山等周边山脊营建环绕城墙,总长逾十八公里,征发民夫近十二万人,至洪武二十九年建成。

洪武二十八年,李成桂正式迁都汉阳,命名“汉城府”。日据时改称京城府。

城墙在永乐二十年大修,景泰二年改建,万历时部分墙段遭日军破坏,四十四年修复。康熙四十三年、乾隆八年两次大修,之后又多次补修。光武十一年起至日据时代,因城市扩展,拆除部分墙段。朝鲜战争时又遭到一定破坏。1974 年大修。目前仍存总长的 70%。

除了主城的几个城门和水门外,汉城西郊位置建有迎恩门牌楼。李朝开国之初,即奉明朝为宗主。永乐五年,李朝太宗仿照高丽王朝在开京的“迎宾馆”修筑“慕华楼”,以满足王公大臣郊迎明朝使臣的需要。慕华馆前立有两柱红木,题“迎诏门”,中宗时扩建。嘉靖十八年在明朝使臣要求下改为“迎恩门”。开国 503 年,朝鲜脱离与清朝的宗藩关系,迎恩门被高宗拆毁。光武元年于原址重建为独立门并保存至今。

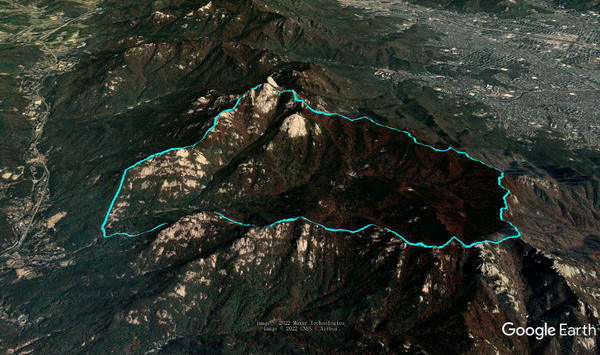

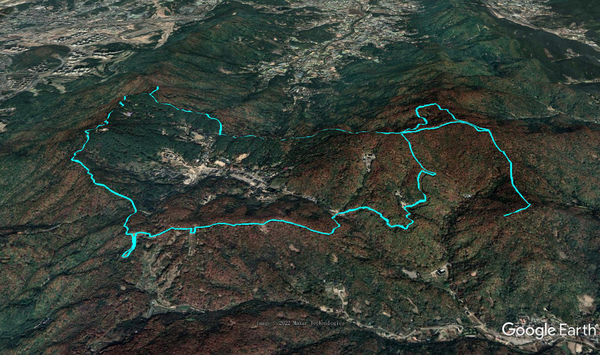

汉城城墙延续了高句丽山脊筑城的模式,将周围一圈分水岭用城墙围住,只留东部两个出水口,形成一个小流域。因其为都城,出于礼制需要,将城圈修得十分广阔。但相比真正的山城,汉城周边地势并不险峻,城墙虽环绕山脊修建,但低矮处仅仅高出地面十几米。同时山脊地势又无法挖掘护城河,战时基本没有防御价值。因此纵观整个朝鲜王朝时期,无论外敌入侵还是内部叛乱,敌军一旦近城,朝鲜王公便只有弃城而走的选项了。为此,朝鲜国王又在汉城南北的险峻山地上分别修筑了南汉山城(37.477°N, 127.187°E,2.2 平方公里)和北汉山城(37.646°N, 126.970°E,5.1 平方公里),两城也确实在战时发挥了一定的防御作用。

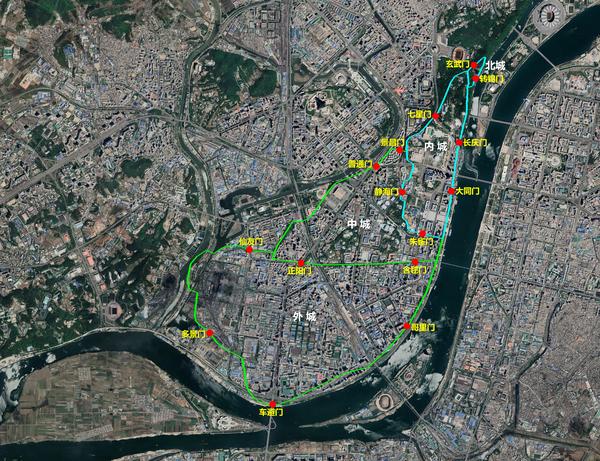

2.2 平壤府

位于今朝鲜民主主义人民共和国平壤市 中区域、平川区域(39.031°N, 125.754°E),面积:内城 1.7+ 中城 3.0+ 外城 7.0+ 北城 0.1=12.7 平方公里。

汉代于大同江南设乐浪郡。高句丽阳原王八年为新都选址于此并筹建城垣。平原王八年开始修筑内城,二十八年修筑皇城,同年正式迁都于此,三十一年修建中城和外城。唐总章元年,薛仁贵攻占此城,改设安东都护府。天授元年,高丽太祖王建在松岳(今开城)建国,九年定平壤为西京并重建城墙。蒙古世祖至元六年,高丽西京都统领崔坦、李延龄等以高丽北部五十城降元。八年,将西京划归元辽阳行省,改为东宁府。二十七年划归高丽。

朝鲜王朝时期再次重建。由于其城垣大部分沿用高句丽时的长安城,因此面积非常大,但主要建成区集中于内城之中。

【战例】李如松攻平壤

天正十九年,关白丰臣秀吉统一日本,结束了长达一百二十多年的战国时代。统一日本后的丰臣秀吉意图进军大陆,占领朝鲜、明朝、天竺等地。文禄元年(万历二十年),丰臣秀吉派兵二十万登陆朝鲜,一路向北进攻。朝鲜军队承平日久,战斗力低下,致使北上日军势如破竹,王京汉城和开城陆续失守。已经退至平壤的朝鲜宣祖只能率大臣再次北逃,前往义州,留下金命元、尹斗寿守平壤城。同时派人向明朝求救。

万历二十年六月十三日,小西行长率日军兵临平壤城下。尹斗寿、金命元、李元翼突袭日军,被击退,眼见平壤不守,朝鲜军队遂捣毁城市,向北撤退。翌日,日军进入平壤城。与此同时,明神宗得知朝鲜遭日军进攻,决定派兵入朝。他令辽东巡抚郝杰拨出辽东士兵 5000 人,以辽阳副总兵祖承训为主将,率军南下,准备协助朝鲜收复平壤。

七月十七日,祖承训率明军到达平壤城下,攻打平壤城。金命元得知明军的到来,也率军相助。明军骑兵一度攻入了城内,但遭提前埋伏的日军火绳枪手袭击,几乎全军覆没。祖承训等只身逃回。八月初一,李镒、金景瑞、李元翼等朝鲜将领纠集各地朝鲜兵共四万人,再度对平壤城发起进攻,被小西行长部击退。

明廷得知祖承训战败后,决定派遣大军入朝参战。万历二十一年正月初六,经略宋应昌、李如松率先头明军与朝鲜军共四万余人进抵平壤城下。此时驻守平壤的是小西行长所领第一军团主力以及加藤清正所领第二军团一部共两万余人。在明军抵达的当夜,小西行长选八百精兵,向明军营地发动偷袭,被明军击败。

平壤城面积广大,有内、中、外、北四城。外城年久失修,倾圮严重,日军主守内、中、北城。其中北城环围牡丹峰高地,有驻军两千余人,地势险要,易守难攻,是守军的防卫重点。南城城廓广大,地形平坦开阔,易于进攻,剩余日军一半分守各门,一半作为机动兵力准备随时驰援。经研判,明军决定三面进攻,一面设伏。蓟镇游击吴惟忠率领步兵当先,辽东副总兵查大受率领骑兵居后,另有朝鲜僧兵一部配合,攻打北城,抢占牡丹台高地;中军杨元、右军张世爵领兵进攻城西的七星门、左军李如柏、参将李芳春领兵进攻普通门,此二路为攻城主力;游击骆尚志、副总兵祖承训、朝鲜将领兵使李隘、防御使金应瑞率领佯扮为朝鲜军的明军进入城南区域,攻打南芦门;部将李宁、查大受率军三千人埋伏在平壤城外大同江以东,围三阙一,准备伏击东撤之日军。主帅李如松督阵。

正月初八,攻城开始。当时明军配有佛朗机炮、虎蹲炮、灭虏炮等火炮数百门,日军火绳枪虽优于明军火器,但却没有威力强大的火炮。于是在大炮的掩护下,明军从各方向平壤城发起进攻。拂晓,祖承训率领的明军脱去朝鲜军服的伪装,率先进攻城南的。由于日军以为城南朝鲜军队战斗力不佳,故未设重兵防御。及明军攻城,增援不及,芦门(正阳门)、含毬门先后失守。西城的攻城军主力由杨元、李如柏带领,城头上日军拼死阻击,明军久攻不下。李如松见状,亲率两百亲兵驰往城下,手斩一名逃卒,严令前进,并且大呼:“先登者赏银五千两!”明军于是争相攻城。当日,明军用大将军炮轰开七星门,用攻城槌夯开普通门,城西失守。在北城,吴惟忠率部强攻牡丹峰,守山日军用火绳枪居高射击,吴惟忠胸部中弹,仍带伤突进,最终攻下山峰。日军黑田长政曾派黑田二十四将之一的久野重胜(久野四兵卫)前往侦查,也被明军毒刀砍伤于翌日毒发身亡。

在城西、北、南各处纷纷失守后,日军并未按明军预想向东撤退,而是集中于西门两大城楼,依托城楼固守,零散兵力逃入城内巷战。明军用炮攻、火攻均无济于事。李如松命俘获的日军通译张大膳递信给小西行长,令其弃城投降。小西行长请求明军撤开包围,以便弃城而走,李如松下令撤开一路军队。并密令李宁、祖承训、葛逢夏等将率军埋伏于要路。

半夜时分,小西行长率残兵出城,明军半路截杀,斩获首级 359 级,生擒 2 人,大量逃亡士兵溺死于大同江。日军残兵退往开城,不久又退至汉城。正月十九日,明军进抵开城,击溃未及撤离的日军一部,占领开城。沿东海岸北上深入咸镜道的加藤清正听说平壤、开城失守,亦率部退守汉城。

2.3 开城府

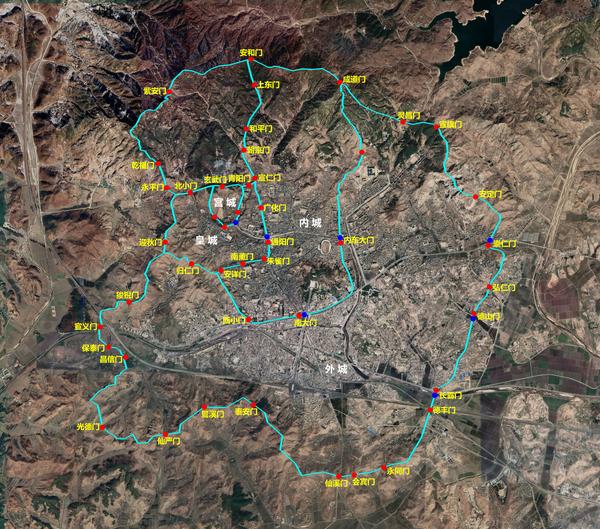

位于今朝鲜民主主义人民共和国开城市(37.978°N, 126.562°E),总面积 25 平方公里,其中宫城 0.2 平方公里,皇城 1.5+2.5=4.0 平方公里,内城 9.1 平方公里。

高丽天授二年,太祖王建迁都松岳郡,改名开州,始建造宫城和皇城。统和二十七年,为防契丹南下,开始在围绕城市的周边山脊上修建面积极大的环围山城,工程动用了民工三十万人,于太平九年完工,是为罗城(外城)。罗城的北墙和西墙的一部分为石城,其余部分为土城。龙凤八年,红巾军攻占开京,宫城和皇城被毁。此战让高丽王廷意识到罗城面积之大,根本无法进行有效防御,于是在洪武二十四年于皇城和罗城之间增筑内城。李朝建立后,继续沿用开城的城防体系,弘治六年改筑罗城。

罗城至今仅存城门三座,城墙因修建于山脊之上,故基本未受城市扩张影响,残基保存至今。宫城和皇城被红巾军烧毁后一度修复,但随后李成桂立国迁都,城墙逐渐失去维护,在朝鲜王朝末期就已圮毁。内城留存有部分山脊残墙墙基,城门有南大门保存至近代,朝鲜战争中被毁,1954 年重建。

2.4 大邱都护府

位于今大韩民国大邱广域市 中区(35.871°N, 128.592°E),面积 0.52 平方公里。

至德二载,新罗景德王改达句火县为大丘县,李氏朝鲜于永乐十七年升之为郡,成化二年改都护府。万历十八年修筑土城,二十年毁于倭乱,乾隆元年重建为石城。十五年为避孔子讳改名大邱。同治九年大修城墙,光武十年拆除。

2.5 海州

位于今朝鲜民主主义人民共和国黄海南道海州市(38.044°N, 125.706°E),面积 0.36 平方公里。

海州原名孤竹,汉属带方郡,高句丽时称内未忽郡、池城、长池。新罗时于宝应元年改名瀑池。后高丽太祖因其临海,改称海州,成宗时置州牧。洪武二十四年始筑城,万历十九年大修。开国 503 年改州为府。日据时期逐步拆除城墙。

3.日本

日本城池结构与中原有很大的不同,因其地方上长期处于封建领主分治的状态,且境内山地众多,故而演化出独特的小型堡垒结构。堡垒按照地形分为平城、山城和平山城,平城依托护城河、山城依托山势逐级分层,由内而外组成本丸、二之丸、三之丸、城下町等多重防御工事。本丸为封建领主居住地,向外按照亲疏远近分别驻有其亲族、家臣、平民等。除城下町外,其内各级区域留有较大空间,以便在战时收缩兵力防守城堡,与同样处于封建领主分治的中世纪欧洲相类似。

日式城垒的多重结构使其内部布局极其复杂,攻城军攻破外城后只能按照迷宫一般的城内道路向前推进,从而受到周围防御工事的交叉打击,在冷兵器时代极难攻克,也因此维护了封建领主分治的局面。但其城垒之内并没有严格意义上的“城墙”,只有筑于护城河边以及山坡石磊之上的“塀”。塀的高度、厚度仅比围墙好一些,用于防御攻城军的弓箭和火枪。因此在进入火炮时代后,城垒的重要性大大减弱。明治六年颁布废城令后,大部分城垒及附属建筑被破坏,但仍有不少遗留至今。

战国时代结束后,一些城池在城下町外也开始修筑环围工事,一般称为“外郭”,如江户城、冈崎城等。外郭的修建大大增加了城郭范围,江户城面积甚至达到 16 平方公里,人口更是在当时世界中也算排得上号的大城市了。

* 日本城结构复杂,部分城堡仅绘其外轮廓。

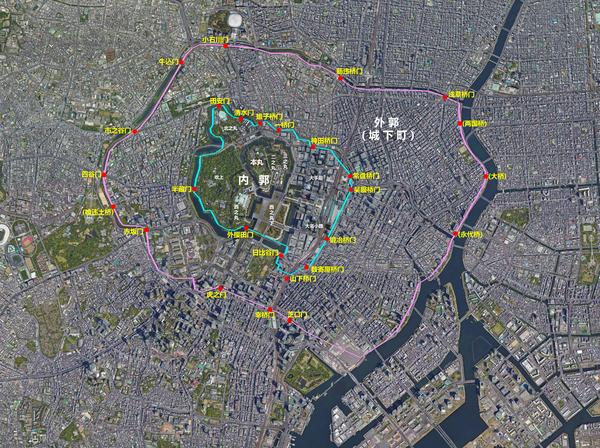

3.1 江户城

位于今日本国东京都千代田区、中央区(35.683°N, 139.759°E),内郭面积 3.2 平方公里,外郭面积约 16 平方公里。

江户城为平城。天文十六年京都之乱时始建。至德川家康进驻时,由于年久失修,破烂不堪,遂于庆长十一年从各藩主处征集石料,对城池进行重修并扩建。由于德川幕府常驻此城,故又被称为江户幕府。元和八年扩建本丸,宽永十二年扩建二之丸。明历三年火灾,烧毁包括天守在内的大部分建筑物,此后天守再未重建。安政二年,地震造成石墙、炮塔和大门严重损坏。

德川幕府统治期间,江户城下町迅速扩展,城区外围逐步建成由护城河和堡垒组成的巨大的外郭,奠定了近代东京都市圈的基础。

庆应四年,江户城向明治政府军投降。当年十月(明治元年)改名东京城。明治二十一年明治宫建成,城堡区域成为宫城所在,为此后历代天皇居所。

3.2 小田原城

位于今日本国神奈川县小田原市(35.251°N, 139.154°E),内郭面积 0.82 平方公里,外郭面积 3.0 平方公里。

始建时间不明,目前有挖掘到 15 世纪的遗迹,推测为大森氏所筑。文明十七年成为北条氏居城。此后北条氏不断扩建城堡,并修筑了规模庞大的城下町外墙。永禄四年初,上杉谦信率军十一万三千人围攻城垒,攻城一个月不破,被迫引退。十二年大修城堡,加固防御,增建三之丸。天正十八年,丰臣秀吉率军二十二万人包围小田原城,三个月后城降,北条氏灭亡。

战后,北条氏领地被交给了德川家康。德川家康将小田原城封给心腹大久保忠代驻居。宽永九年改土城为石城。江户时代末期,于海岸建造了三座炮台。

明治三年至五年,拆除城内大部分建筑。大正十二年,石墙大部毁于地震。昭和五年重建石墙,但规模不及旧墙。三十五年重建天守阁。

3.3 姬路城

位于今日本国兵库县姬路市(34.839°N, 134.694°E),面积:内郭 0.20 平方公里,中郭 1.0 平方公里,外郭 2.4 平方公里。

元弘三年,在元弘之变中奉护良亲王之旨举兵上洛的赤松则村在姬路山上建立了称名寺,命小寺赖季留守该处。正平元年,赤松贞范于此筑城。天文二十四年至永禄四年扩建。天正八年筑天守阁。庆长五年再次扩建。元和四年建成西之丸,城堡轮廓大致形成。明治四十三年、昭和九年、平成二十一年大修。

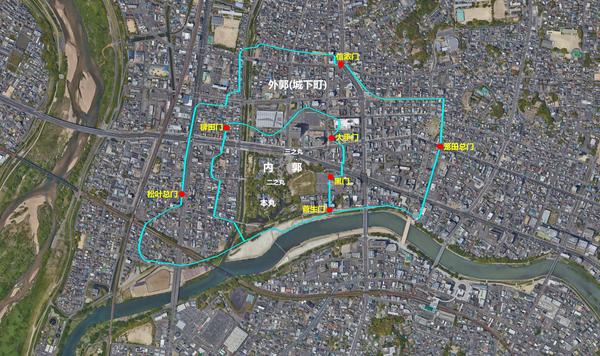

3.4 冈崎城

位于今日本国爱知县冈崎市(34.957°N, 137.160°E),内郭面积 0.25 平方公里,外郭面积 0.80 平方公里。

冈崎城为平山城。约在康正元年筑城。享禄四年整修,定名“冈崎城”。自战国时代到安土桃山时代为松平氏所有。天正十八年扩建城堡,开发城下町,建造了全长 4.7 公里的田中堀。元和三年筑天守阁。十年,德川家康在此出生。江户时代为冈崎藩藩厅所在地。

城堡于明治六年被废,主要建筑陆续拆除。昭和三十四年重建天守阁。城堡的主体部分成为今天的冈崎公园,城址仅剩部分石墙和护城河遗迹。

4.琉球

琉球的城建受到中国和日本的双重影响,从结构上看,其山地堡垒结构复杂,拥有多重防御工事,与日本类似,而在建筑风格、礼制、城门命名上又与中国相近。琉球没有大型城池,首都首里城也仅建有环围王宫的堡垒以及少量外围据点,毕竟岛屿本身自成防线,且在地缘上受到的战略威胁也不大。

4.1 首里

位于今日本国冲绳县那霸市(26.217°N, 127.719°E),面积 0.050 平方公里。

三山时期成为中山王国都城。宣德元年,首里按司尚巴志统一三山、建立琉球国后,以首里城成为王城。景泰四年志鲁布里之乱时被焚毁,七年重建。第二尚氏王朝建立后,仍以首里为都,尚真王时期扩建。

永历十四年,王宫发生火灾,主要建筑被焚毁,康熙十年重建。康熙四十八年再次发生火灾,五十一年重建。明治十二年日本吞并琉球,城废。昭和二十年,美国海军“密西西比”号战列舰向首里城开炮射击,以打击日本陆军修建在城下的坑道指挥所,城垣再次被毁。1958 年重建守礼门,平成四年重建城内主要建筑,令和元年十月再次发生火灾,主要建筑均被焚毁。

4.2 浦添

位于今日本国冲绳县浦添市(26.247°N, 127.732°E),面积 0.025 平方公里。

浦添城在首里城北偏西 3.5 公里处。据《中山世谱》等史料记载,浦添城建于 12 世纪,为舜天王所建。其城址位于一座 400 米长的断崖上,地势十分险要。城堡建成后,便称为琉球各王朝的都城,直到中山时期迁至首里。

明初于城下挖掘护城河,永乐后断断续续进行了多次扩建。弘治后,城堡大部分建筑被拆除,材料转用于建造首里城,正德四年重新修葺。

万历三十七年遭萨摩藩进攻,城内龙福寺被烧毁。泰昌元年改建。乾隆三十三年受地震破坏。昭和二十年美军登录冲绳,日军在此建立据点进行死守。美军先后发起十一次进攻,经过三周时间才攻陷此地。目前城内建筑、城墙已大多毁弃,仅余部分残基。

参考:

- 穆彰阿. 嘉庆重修大清一统志 - 卷 550-560, 道光二十二年.

- 黄有秤. 大南国疆界汇编, 同庆二年.

- 金楼白象. 阮时期全图(嗣德十五年).

- VOV.VN. Cuộc di dân lịch sử - Trả lại không gian xưa kinh thành Huế.

- Vinpearl. Khám phá công trình kiến trúc đồ sộ Kinh thành Huế thời Nguyễn.

- Phan Thanh Hải. TỬ CẤM THÀNH.

- BY_洛卡奇_LOOKAQI. 越南顺化皇城复原图.

- 张永记. 西贡八卦城图, 明命十六年.

- Hải quân Pháp. Thành Phụng, 1860.

- LE MYRE de VILERS. PLAN CADASTRAL DE LA VILLE DE SAIGONG (1:4000), 1882.

- Erik Harms. Saigon's Edge: On the Margins of Ho Chi Minh City, 2011.

- Nguyễn Trương Quý. Hà Nội từng có 21 cửa ô.

- HÌNH ẢNH VIỆT NAM. Bản Đồ, Ảnh Các Cổng Thành Hà Nội Thời Nhà Nguyễn.

- 金楼白象. 中都城图(景统三年).

- Nơi Trái Tim. TRUYỀN THUYẾT VỀ HẠC THÀNH.

- Gia Hân, Nguyễn Dương. Đàn tế hơn 600 tuổi nguyên vẹn nhất Việt Nam.

- PLAN DE QUANG-TRI (1:4000), 27 Janvier 1839.

- Nguồn: Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị.

- 金正浩. 大东舆地图, 咸丰十一年.

- 선주성. 한양도성 하루에 돌기.

- 서울씨. 걷기 좋은 서울길, 한양도성.

- 平壤镇南浦市街全图(一万五千分一),大正元年.

- 朝鲜总督府, 陆地测量部. 平壤(一万分一), 大正四年测图.

- 문화재청. 고구려의 진화한 성곽 축조 기술을 엿보다.

- 기경량. 고국원왕대 ‘平壤東黃城’의 위치와移居 기록의 성격[J]. 한국학연구, 2020, 57: 317-350.

- 郑麟趾. 高丽史 - 地理志, 景泰二年.

- 한국민족문화대백과사전. 개성성곽(開城城廓).

- 남원근. 후삼국-고려-조선으로 이어진 역사의 산증인, 개성 성곽.

- 이은경 손동욱. 대구의 즐거운 지도 (2) 대구읍성.

- 팬저. 대구읍성 일부 구간 복원.

- 차경환. 대구의 읍성.

- 팬저. 팬저의 국방여행 - 황해도 감영이었던 해주읍성 영성(營城).

- 松江歴史館. 江戸始図.

- お城解説. 小田原城の解説 - 城好きであれはココも見ておきたい戦国期の城跡.

- 姫路市教育委員会. 姫路市埋蔵文化財センター調査報告, 姫路城城下町跡, 平成 25 年.

- にっくん. 姫路城 その二 - 姫路城内郭.

- 三河・岡崎城 総構えを守る総堀の発掘調査現地説明会へ行きました.

- 岡崎市役所. 岡崎城整備ゾーニング図.

- 首里城公園. 施設の全体地図.

- ウィキペディア. 首里城.

- 三上訓顯. 建築史上の2つの経験[J]. 芸術工学への誘い, 2017, 21: 4-7.

- 维基百科相关条目.

战例参考:

- 中国人民革命军事博物馆. 中国战典(上)[M]. 解放军出版社, 1994: 984。

- 大关毛. 李成梁 36- 李如松攻克平壤.