这是一个很好的问题,可以促进我们对于塑料危害问题的思考。

首先是材质本身

我们看一个东西有没有害,有个简单的理解方式就是,它是否容易与其它物质或者生物发生反应。比如说黄金,性质稳定,尤其与生物几乎无法产生反应,那它从化学层面就基本是安全的。

另外还应该考虑物理层面,比如石棉虽然不能与人体发生化学反应,但是由于其物理特性,石棉纤维直径小于 3 微米时,可随呼吸进入下肺叶,沉积在呼吸性细支气管和肺泡中。其针形或直形纤维(尤其是长度>8mm、厚度<0.5mm 的角闪石类石棉)具有极强的穿透力,能刺入肺组织并造成持续性机械刺激。这些纤维无法被完全清除,长期滞留导致局部组织损伤,形成瘢痕和纤维化病灶。

石头的成分主要是天然矿物(如二氧化硅、碳酸钙等),其风化过程是物理性破碎为颗粒(如砂砾),不会释放有毒物质,且破碎后仍能与土壤共存,甚至改善透气性。大部分的石头,已经是氧化物了,自然条件下不容易还原,保持一个稳定的状态,而且一般不会与人体或动物发生反应。物理上类似石棉的情况也不多。所以大多数情况下本身就是无害的,这与它的尺寸大小关系不太大。

而塑料由石油提取的高分子聚合物(如聚乙烯、聚氯乙烯)构成,化学性质稳定,长期滞留环境中会逐渐分解为微塑料(直径<5 毫米),释放塑化剂、双酚 A 等有毒化学物质,污染土壤和水源。很多塑料在一定时间和条件内还是比较稳定的。

但是塑料在自然环境中,比石头这种无机物还是要容易降解得多:

物理破碎与环境氧化

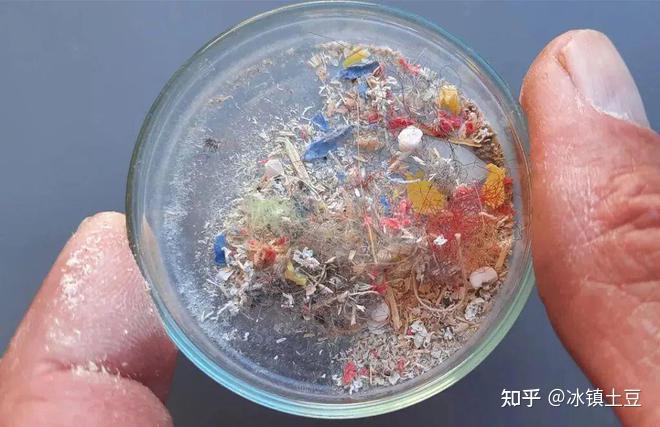

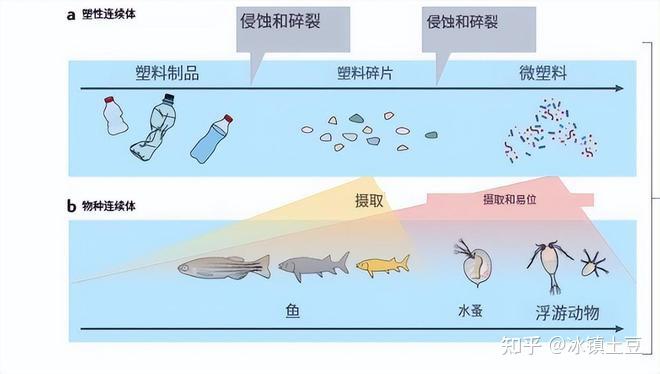

塑料暴露在光照、温度波动及机械磨损中会逐渐脆化断裂,形成微塑料(直径

微生物与酶的作用

部分微生物(如红球菌、芽孢杆菌)能分泌脂肪酶、酯酶等分解塑料分子链。例如聚乳酸(PLA)可被微生物代谢为水和二氧化碳,而聚乙烯等高分子材料因结构稳定,降解速度极慢(需数百年)。

化学水解与催化反应

某些塑料(如 PET)在高温、酸性或碱性环境中会发生水解反应,分子链断裂生成低聚物。添加催化剂(如二氧化钛)可加速光降解效率,但自然环境中此类条件有限。

而降解产物中有毒物质就比较丰富了。虽然很多聚合物原本无毒,但为了工艺或理化性质增强,经常使用很多添加剂就会被释放出来,以及一些降解副产物:

邻苯二甲酸酯:广泛用于 PVC 的增塑剂,干扰内分泌系统,导致儿童性早熟、成人生殖障碍。

双酚 A(BPA):常见于食品包装,高温下释放,与代谢紊乱、心血管疾病相关。

重金属稳定剂:如铅、镉,长期累积损害神经系统和肾脏。

二噁英:塑料焚烧时产生的一类强致癌物,干扰免疫和生殖系统。

苯乙烯单体:聚苯乙烯(PS)降解释放,具有神经毒性和潜在致癌性。

多氟烷基物质(PFAS):被称为“永久化学品”,与癌症、免疫系统损伤相关。

其次是密度

密度会影响两者在自然界中扩散和富集的速度。

天然石头密度较高(如碳酸钙约 2.7 g/cm³),而传统塑料密度较低(聚乙烯 0.92-0.97 g/cm³,PLA 1.21-1.43 g/cm³)。

所以石头天生扩散性要弱一些。

降解后生成的无机颗粒(如碳酸钙)密度高,易沉降在土壤或水体底部,迁移性弱;无机颗粒表面化学性质稳定,不易吸附环境中的有机污染物(如多氯联苯、农药)。

而塑料则扩散性强:微塑料密度接近水,可长期悬浮于水体中,随风、洋流或生物携带远距离迁移;而微塑料比表面积大,易吸附环境中的持久性有机污染物(POPs),成为有毒物质的载体。

而对于富集来说,无机矿物颗粒(如碳酸钙、磷酸钙)无法被生物体吸收,即使误食也可通过消化道排出,无生物累积风险;最终回归地质循环,与自然矿物无异,不干扰生态系统。

而微塑料可通过食物链逐级传递,在鱼类、鸟类及人体内累积,干扰内分泌系统并诱发疾病;化学添加剂(如邻苯二甲酸酯、PFAS)和吸附的污染物协同放大毒性,形成长期生态威胁。

最后是生物与环境的适应

这部分简单说,就是由于石头是一直存在在地球上的,生物在进化过程中已经实现了与石头的共同生存,不管是植物还是动物,都是在与其共同存在,可以利用石头,有害的部分也往往通过进化适应了。

但是塑料只出现了 100 多年,大型的动植物是不可能在这么短时间能实现与其共生的。

倒是目前有不少细菌之类微生物可以实现对塑料的降解,这也得益于其超快速的繁殖,通过大量的代数迭代,实现了可以降解塑料。比如:

假单胞菌属(Pseudomonas),可以降解塑料类型:聚乙烯(PE)、聚苯乙烯(PS)、聚氨酯(PU)等。降解机制是分泌脂肪酶和酯酶,破坏塑料分子链中的酯键和碳链。例如,假单胞菌 Y1 菌株可在 60 天内降解约 10.7%的 PE 薄膜。在复合菌群协同作用下,对低密度聚乙烯(LDPE)的降解率可达 55.6%

芽孢杆菌属(Bacillus)可以降解:聚乙烯(PE)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)。其通过过氧化物酶和漆酶氧化塑料表面。研究显示,芽孢杆菌 YP1 菌株对 PE 的降解率约为 6.1%。

克雷伯氏菌属(Klebsiella)与不动杆菌属(Acinetobacter)则可降解:聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)。原理是分泌氧化酶(如 AlkB1 基因编码的酶)催化碳链氧化。

综上,石头虽然不能降解,但还是塑料的危害大。当然,我们也需要从变化的角度看问题,我相信随着技术的发展,塑料的降解问题也会逐渐解决的。