单细胞生物可以长到三米。

是的,你没有看错单位,我也没有写错单位。不是三厘米,不是三分米,是三米。

在很多人的印象中,单细胞生物都是低等、简单、原始的,只能蜗居在微观世界中才得以苟活。它们是食物链最底层的贱民,天生就无法与多细胞生物,尤其是动物相提并论。但事实上,即使是在最直观的体型方面,许多单细胞生物都完全有与你叫板的资格。

言归正传,刚才所说的那种能长到三米的单细胞生物叫做杉叶蕨藻(Caulerpa taxifolia),不出意外的话也应该是已知最大的单细胞生物了(不敢确认,欢迎挑战)。它属于绿藻门(Chlorophyta),是一种营光合作用的大型海藻:

乍一看,你绝对无法想象这种东西居然是单细胞生物。实话实说,这其中也有一部分生物学定义的锅,因为杉叶蕨藻实际上是合胞体(syncytium)。简单来说,它全身上下确实只有一个细胞,但这个细胞却有超多细胞核,所以你也可以将其想象为一堆融合在一起的细胞。而这也引出了另一个问题:身为合胞体,杉叶蕨藻到底是如何实现茎叶分化的?这个问题直到现在仍然没有完整的答案,但有研究表明,它那巨大的细胞内部其实是高度区室化的,各个部分通过激活和抑制自己的基因表达,就能实现功能的分化。

杉叶蕨藻所在的石莼纲(Ulvophyceae)其实有很多合胞体藻类,只不过和上面那位相比就是小巫见大巫了。比如下面这个大绿球,正式名叫球状法囊藻(Valonia ventricosa),最大直径可达五厘米。它的中央有一个超大的液泡,表面还有一层坚韧而透明的细胞壁,所以看上去相当 Q 弹。有人还据此给它起了个雅称:水手的眼球(sailor's eyeballs):

当然,合胞体绝不是绿藻的专利,还有许多单细胞生物都靠着这条路线做大做强。比如常见的黏菌(此处主要指黏菌总纲(Myxogastria)下的生物),它们的原质团也是合胞体,其中比较出名的如多头绒泡菌(Physarum polycephalum),可以轻松长到三十厘米以上:

(补充一句:黏菌不是真菌。从演化的角度来说,黏菌其实是一类变形虫(Amoeba);这好像已经不是什么冷知识了)

在大洋深处的海床上,还生活着一种在互联网上广为流传的神奇生物。其学名唤作脆性介壳虫(Syringammina fragilissima),同样是合胞体形态的单细胞生物,最大个体直径能超过二十厘米。不过,大家记住的恐怕并不是它的大名,而是它所属类群的名字——异食藻纲(Xenophyophorea)。如果你从未听说过这类生物,那么恭喜你,它们可能会当着你的面把你的生物学常识按在地上摩擦。不过,还是让我们先看看它的尊容再说:

由于异食藻生活在荒凉贫瘠的海底,所以我们至今对它们都不甚了解,进而导致了它们身上有众多的谜团。其中最大的一个,便是关于它们的食物来源。最开始,研究者推测它们和许多深海生物一样,靠吃海洋雪(即来自海洋上层的有机碎屑)长大,可异食藻几乎不会运动,那又怎能收集到足够的海洋雪以满足这庞大身躯的需求?后来人们发现,它们的体内浓缩了各种奇妙的放射性元素,于是又提出这货没准是营辐射自养合成的,也就是直接利用核辐射的能量来合成有机物。

如果上面那些还不足以让你惊讶,那请先别急。如果我说,多细胞原核生物可以内共生在单细胞真核生物中,那阁下又当如何应对?

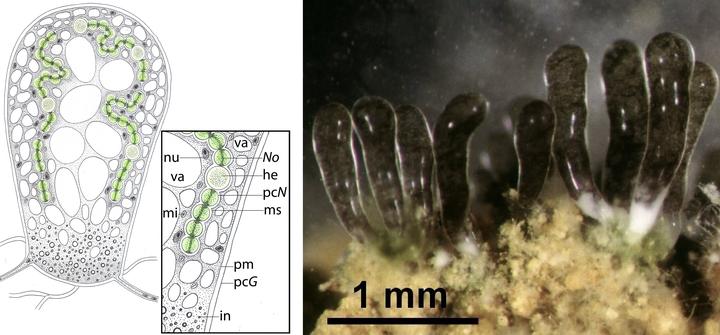

这种魔幻的生物是一种真菌(Fungi),确切地说,是球囊菌门(Glomeromycota)的梨状土虹菌(Geosiphon pyriformis;其实也可以直接说土虹菌,因为这个属只有一个物种)。有些读者或许已经猜到了,它其实也是合胞体,而内共生于其中的是念珠藻属(Nostoc)的蓝细菌:

由于念珠藻会形成多细胞群落,所以要想容纳它就必须有一个超大的房间。恰好,身为合胞体的土虹菌可以轻松长到毫米级,足以将念珠藻纳入胞内。于是,念珠藻为土虹菌提供光合作用和固氮能力,而土虹菌给念珠藻提供保护和某些养分,二者的组合就这样被固定下来,最终书写了真菌中除了地衣之外另一条走向光合自养的道路。

到这里肯定有人会说,合胞体简直就是在卡“单细胞生物”的定义漏洞,如果我们排除这种卡 bug 的,那单细胞生物还能展现出此等实力吗?

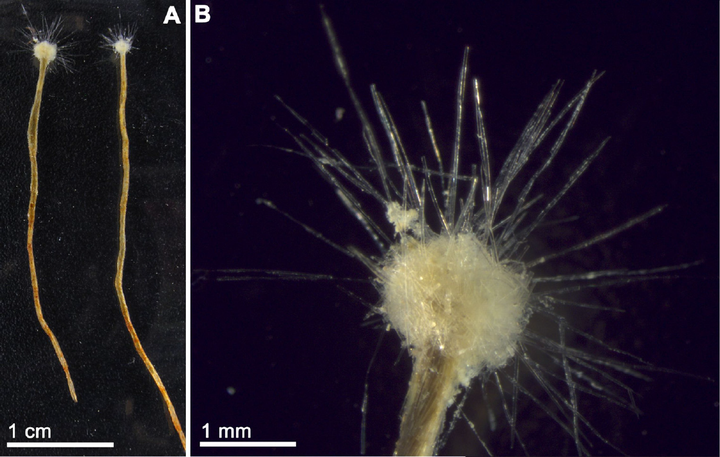

确实,如果不算合胞体,那单细胞生物可能就难以长得很大了,但长到个几厘米还是没问题的。比如下面这位大洋针砂虫(Spiculosiphon oceana),它与异食藻一样生活于深海中,而且两者同属于有孔虫门(Foraminifera)。虽然体长仅有五厘米左右,但它却和前面讲述的所有选手都不同;没错,它是一位凶猛的伏击掠食者。它的顶部有一堆横七竖八的针状体(spicules),若有猎物(主要是浮游生物,也包括一些小型动物)不慎撞了上去,便往往越挣扎缠得就越紧,而感知到有东西上钩的大洋针砂虫就会伸出伪足,将猎物生吞活剥:

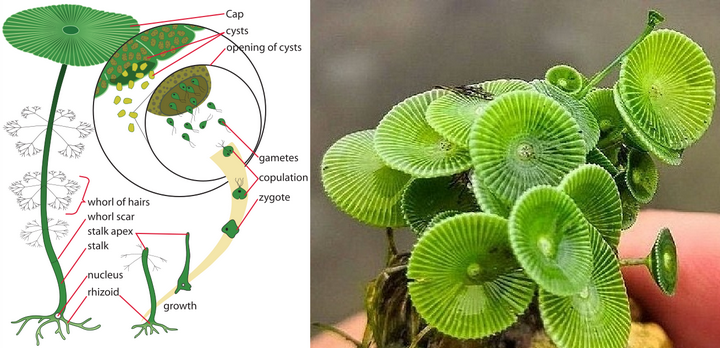

当然,还有比它体型更大的单核单细胞生物。没错,我说的正是伞藻(Acetabularia)。作为中学课本里的著名生物,伞藻的嫁接实验证明了细胞核是细胞遗传的控制中心,而之所以选择伞藻,正是因为它体型大(可以长到十厘米)、易于观察,且只有一个细胞核。如其名,伞藻的样子就像一把撑开的小伞,而细胞核就在隐藏在其下方的假根(rhizoid)中:

(补充一句:伞藻也是绿藻门石莼纲的,和开头的杉叶蕨藻呼应上了)

事实上,大型的单细胞生物远不止上面所说的那一点;如果你还知道其他的,也敬请在评论区中补充。总之,这些看似不合常理的生物的存在似乎就是在告诉我们,多细胞从来就不是演化指定的唯一的变强之路。