不仅仅是大白鲨,其他鲨鱼的体表也很难会有藤壶附着。

1. 鲨鱼(翻白眼):我的皮才跟鲸鱼皮不一样呢

鲸鱼皮就单纯是一张比较粗糙的皮,上面没有鳞片。

但是呢,包括大白鲨在内的鲨鱼们的皮就稍微复杂一点啦。

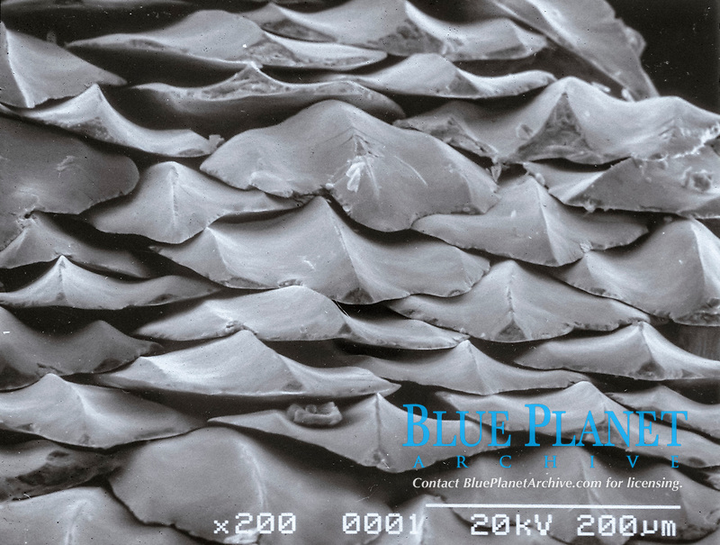

如果有机会能撸到鲨鱼的话,会感受到顺着摸跟反着摸感觉是不一样的呢——其中一个方向摸起来更加粗糙,像砂纸一样。

嗯,大概就跟顺着和反着摸松果差不多?

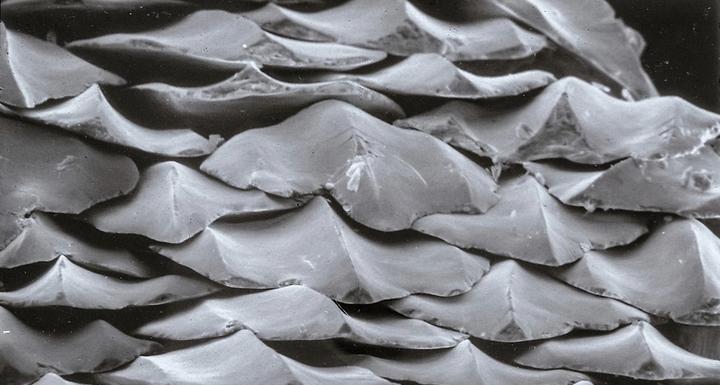

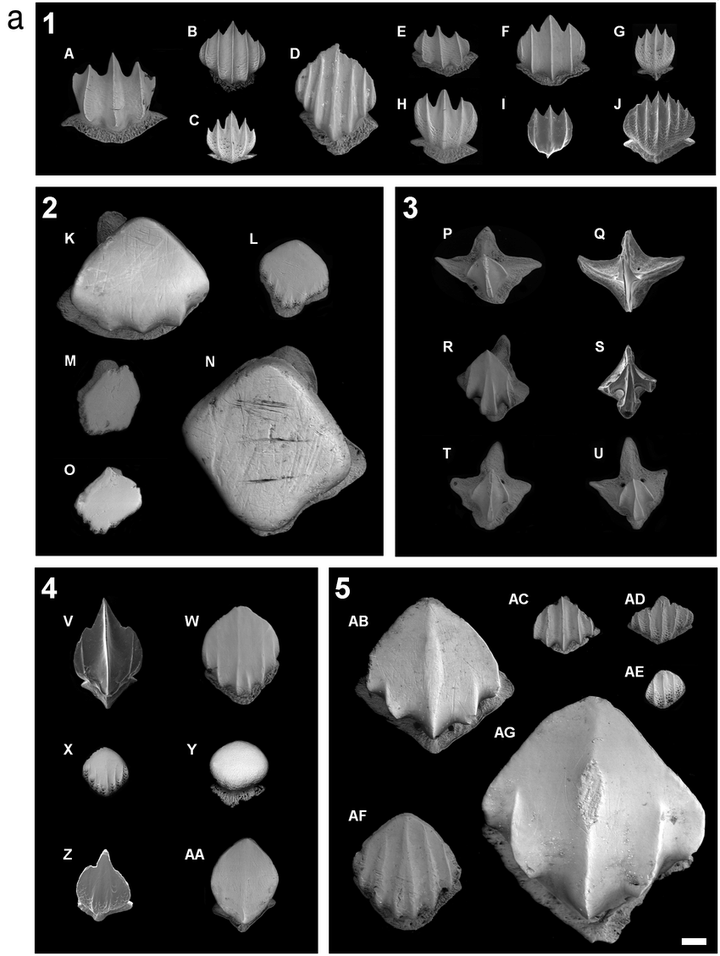

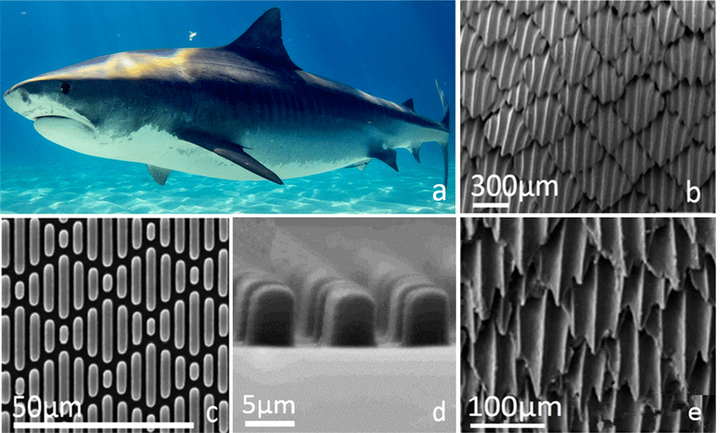

这是因为在鲨鱼皮上面长有致密的细小齿状鳞片——盾鳞,质地跟它的牙齿差不多。

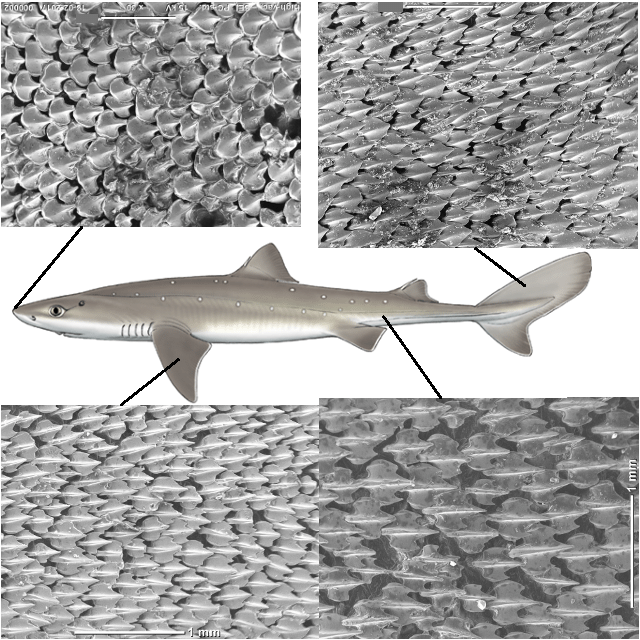

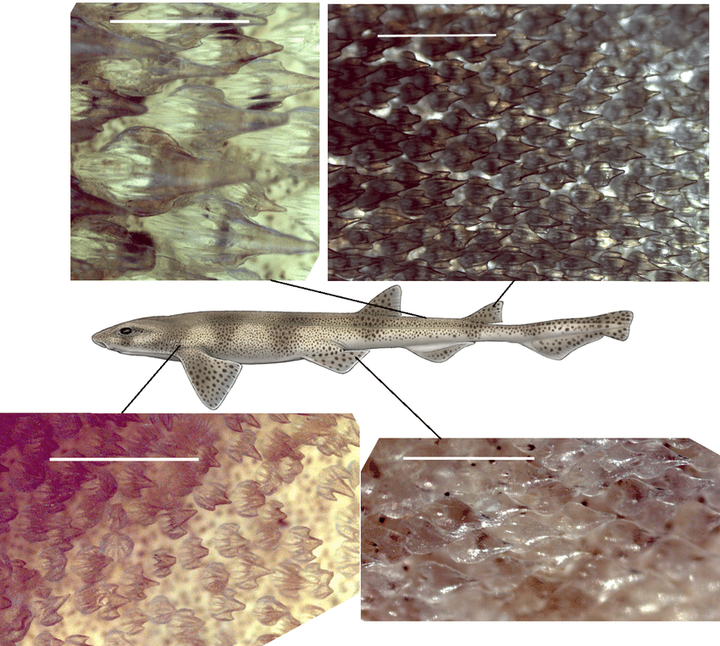

只不过鲨鱼们的鳞片根据物种的不同、所处部位的不同而形态各异。

对于游得比较快的鲨鱼,它们的鳞片会粗糙很多——上面会有明显凸起的脊肋。

游动稍缓慢的鲨鱼(猫鲨之类的),在鳞片上面的脊肋就没那么明显。

(这是因为鳞片上的这种脊肋结构能减阻——哈哈,咱们可以另开一个话题讨论这个。)

关键是,鲨鱼们鳞片上的脊肋高的高低的低、长短也不一致。并且鲨鱼们在游动的时候,这些鳞片还会呈现出一定程度的竖立哦!

这样的特性就让藤壶很恼火了:这么不稳定,那让俺咋附着嘛?

为啥呢?

2. 藤壶的安家过程

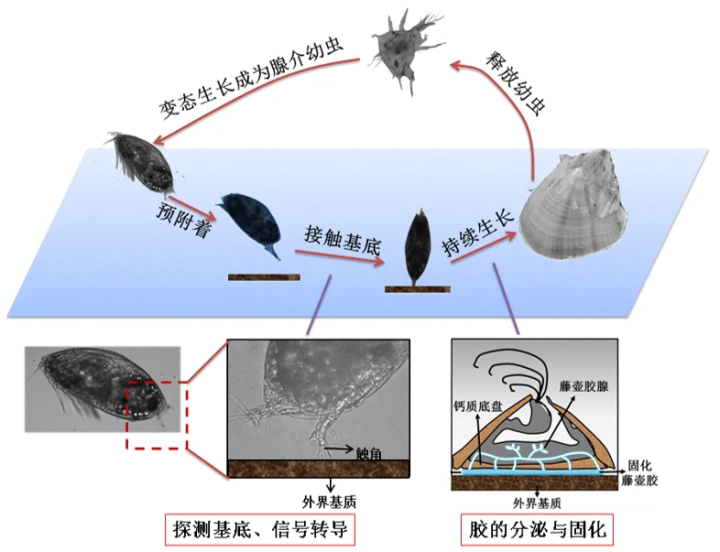

因为藤壶的 life cycle 会经历从浮游幼虫——>无节幼体——>腺介幼体——>成体的一系列变态过程。

而选择所附着的表面这件事情,是处于腺介幼体时期的年幼小藤壶在做。

看这年轻的幼体小藤壶,软软哒哒的,顺着水流飘呀飘呀飘呀飘呀,偶尔用小短手随便扒拉几下划划水假装自己会游泳。

当飘到某个物体表面之后,小藤壶就会考虑自己到底要不要宅居在此。

基本上是要呆一辈子的地方能不仔细点嘛?凭着对自己后半辈子负责的态度,小藤壶会搞勘探工作。

大概就是先用触角上的吸盘轻微吸在这个物体表面,短距离地来回运动,用触角和尾肢来感知“地形”的粗糙程度、环境里的水体、光线、温度、盐度 blahblah 的。

相不中就拜拜。

相中了,好嘛,那就开始从它触角上的吸盘开始分泌粘性超强的黏液,渐渐的触角被胶体包围住啦……

随后进入变态发育的阶段——在小藤壶的体表周围会形成一圈儿石灰质的坚硬外壳。

哇,此时它已经变成我们平时看到的成体藤壶啦。

3. 难搞的鲨鱼皮

因为鲨鱼也是个不消停的主儿,它一直在游动嘛。

这意味着鲨鱼皮上的盾鳞会一直跟着竖起来不断地动来动去——像船桨一样。

敲黑板啦!!!!!!这些盾鳞的尺度大概是几十微米、一两百微米左右。

以题主关心的大白鲨为例:

而择居的幼体小藤壶体长大概在 5、600 微米左右。

这意味着它飘着飘着吸附到鲨鱼皮上、想要搞勘探工作都够呛。

因为它这身板儿会横跨多个盾鳞,会被动来动去的盾鳞们顶得动来动去、甚至干脆直接被顶走。

这可真的是一点也不稳的咧!

幼年小藤壶:@¥】}%*=&。 WTF 这是什么活跃地震带?拜拜。

然后,它就寻找下一个附生的大冤种去了。

另外就是,鲨鱼的盾鳞是会脱落的呢。

这也不奇怪为啥鲨鱼们不会被藤壶嚯嚯了。

Ps.现在有根据鲨鱼皮的这种特性,研发出一些新型的船体涂层来防污哟(包括藻类、藤壶之类的附着啥的)。