周末晚上,你调好灯光,窝在沙发里,满心欢喜地打开一部期待已久的悬疑剧,正准备沉浸在烧脑剧情里大饱眼福。突然,弹幕飘过一行字:“刚看完,凶手居然是最没存在感的那个 xxx!” 刹那间,你高涨的兴致像被泼了盆冷水,追剧的热情一下子消散了。

你捧着一本刚买的推理小说,准备一头扎进作者精心构建的迷局之中。正翻到第一页,旁边的同事却探过头来说:“这书我看过,结尾可太感人了,主角为了救大家牺牲了自己。” 你心里顿时五味杂陈,顿感手里的书一下就变得 “索然无味” 了。

相信朋友们对上面这个场景应该不会感到陌生,无论是从前“车马邮件都慢”的纸媒时代,还是如今信息高速而广泛传播的社会,我们都可能会碰到“剧透”行为,“剧透”也一直被大多数人视作是获取良好故事体验的拦路虎……

然而,居然也有人不但不讨厌被剧透,还会在看电影 / 小说前主动要求被剧透?为什么会有这样的差异?剧透真的会破坏我们的故事体验吗?这一系列问题也引起了心理学家们对剧透行为与心理机制的关注。

其实,是否喜欢被剧透,既与故事本身有关,也与阅读者 / 观看者的个人特质有关。

什么,剧透也要打“翻身仗”?!

2011 年,加州大学圣地哥分校的教授 Jonathan D.Leavitt 和 Nicholas J.S.Christenfeld 查阅前人研究发现,阅读一个预知其结果的故事可能类似于感知流畅,所感知的对象能被轻松处理,而这一体验与审美愉悦和积极情绪相关联[1]。同时,图式差异理论也表明,可预测性的提高可能会导致情绪反应的增强[2]。

上述理论证据似乎指向了一个有点“倒反天罡”的观点:剧透可能并不会破坏人们阅读故事的体验。

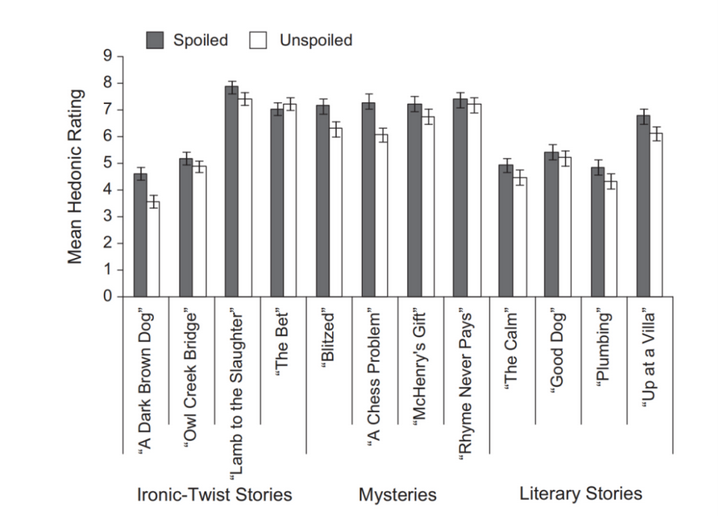

为探究"剧透是否影响阅读体验",Leavitt 和 Christenfeld 设计了精妙的实验:每个实验让一组被试阅读一种类型的短篇小说,通过故事类型确定三个实验组:反转故事组、悬疑故事组和更具感染力的文学故事组[3]。

同时,在每个实验组中,被试需阅读一种故事拆解出的三个版本:前置剧透版本(开头直接揭示结局)、未剧透版本、剧透作为独立文本的版本。每个故事在不同的位置和条件下以相同频率呈现,最后由被试对所读文本进行 1 到 30 的评分[3]。

在他们对实验数据进行方差分析后,戏剧性的反转出现了——在所有三个实验中,“被破坏”(前置剧透)的故事版本居然比“未被破坏”(故事原样呈现)的故事版本得分更高。也就是说,无论故事类型如何,被试们都更喜欢剧透的故事版本。

被剧透的悬疑故事平均得分为 6.20,未剧透版本平均得分为 5.79;反转故事的吸引力也显著提升;即使是总体评分低于前两组故事类型的文学故事组,被试们也显著地更喜欢被破坏的版本[3]。

更出乎意料的是,在所有故事类型中,将剧透段落融入故事对它们的受欢迎程度没有影响,被试们也认为这些改变的文本并没有影响阅读体验[3]。

对这一结果,Leavitt 和 Christenfeld 认为,剧透有可能通过增加紧张和减少不确定性来增强阅读乐趣[3]。这就好比当你知道曹禺经典话剧《雷雨》的结局后,便瞬间转换到无所不知的上帝视角,而主角呢,他们对自己的命运毫不知情,你此刻就尽情享受着他们走向毁灭情节带给你的愉快紧张感。

正当我们以为找到了剧透的"免罪金牌",现实却送来一记清醒的耳光。

世界上最遥远的距离是被剧透的我与爱剧透的你

2017 年,南极科考站上,俄罗斯工程师因难以忍受同事持续剧透侦探小说结局,最终选择拔刀相向。

俄亥俄大学认知科学学者 Vera Tobin 对此认为,这件看似离谱的“剧透杀人案”也许与被剧透者和剧透者的心理机制差异存在千丝万缕的联系。

1.被剧透者的心理反应:被诅咒的认知鸿沟

认知诅咒(Curse of Knowledge)是一种认知偏差,指人在与他人交流的时候,下意识地假设对方拥有理解所需要的背景知识。

曾经,斯坦福大学通过敲击生日歌的实验发现,知晓生日歌并负责敲击歌曲节拍的人会高估不知情的听节拍者的理解程度。

同理,当我们再回到前面的剧透情境中:被剧透者在非自愿的前提下提前知晓了后续剧情,对故事的阅读兴趣与期待瞬间烟消云散。更形象的来说,油管上一位视频博主在原创动画中将“被剧透”描述为:你正准备享用美味的纸杯蛋糕时,突然有人冒出来抢走你的蛋糕,在用舌头把它舔了个遍之后又还给你。

然而,认知诅咒这种偏差往往会让剧透者难以共情被剧透者的失落。

2.剧透者的心理动机:信息即权力

关于剧透者的心理动机,众说纷纭。结合当今信息爆炸的时代背景,信息权力说也许是更值得关注的原因之一。

在网络化时代,信息成为了现代社会不可或缺的重要非物质性资源,社会成员通过占有、分配信息影响他人的思想观念、支配他人的行动,进而表现出一种新的权力形式[4]。剧透者通过向被剧透者传递其所不知的剧情信息,构建 “我知道你不知道” 的信息差,从而获得并享受着心理上的优越感以及权力感。

那么问题来了:剧透究竟是开启新维度的钥匙,还是扼杀惊喜的利刃?答案或许就藏在故事本身。

寻找叙事的黄金分割点

回顾经典电影《泰坦尼克号》式的史诗叙事,即便早已知道巨轮终将沉没,我们依然会为甲板上的小提琴手与床榻上彼此依偎迎接死亡的老夫妇泪流满面——这类作品的核心魅力本就不在于结局本身,而在于故事本身。

《冰与火之歌》作者乔治·马丁曾经说道:"好故事应该像洋葱,每层剥开都有新滋味。”

尤其对于悬疑类故事来说,剧透可能让读者能够梳理情节发展、解决阅读过程中出现的模糊之处[3],从而带给读者良好的阅读体验,但这依然依赖于读者的认知差异。

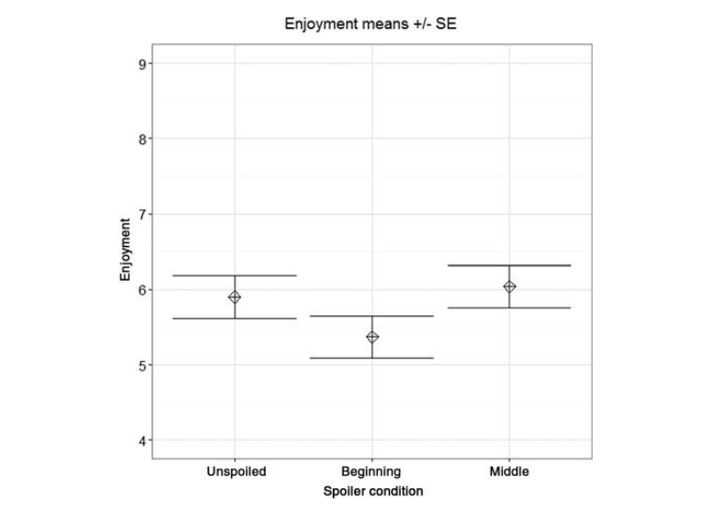

为了深入探究“剧透”程度和个人认知差异对悬疑翻转类故事体验的影响,William Levine 等人对 Leavitt 和 Christenfeld 的研究进行了部分复制实验。与先前不同的是,这次研究聚焦于检验剧透位置(故事前 vs. 中间)和个体差异(认知需求、阅读习惯等)对读者故事喜爱度和阅读流畅性的影响[5]。

结果显示,故事前剧透的喜爱度评分显著低于无剧透和故事中间剧透条件。此外,高认知需求者更喜爱无剧透故事,但剧透后喜爱度与低认知需求者无显著差异[5]。

因此,在阅读或观看悬疑类作品时,我们完全可以根据自身的需求把握好“剧透力度”。喜欢阅读悬疑类作品的思维参与感和解密成就感?那不妨专注于故事本身,暂别剧透预警的书评,跟着作者的笔触慢慢来;更想体验无敌的上帝视角?那么不妨选择提前阅读一些剧透、点评,这会有效降低认知负荷,减少推理压力,只管轻松地享受故事氛围。

剧透:我重生了——“剧透”的新兴应用

当跳出已有视角,我们会发现,剧透正在各个领域玩起了“跨界”,开启属于它的 “重生” 之旅。

1.被“剧透”的安慰剂效应

在医疗领域,安慰剂(placebo)是一种物质或者治疗过程,它本身并不起任何治疗作用,但是在实际治疗过程中能通过对患者带来心理安慰的方式来改善他们的症状,这一效应叫做安慰剂效应(placebo effcet)。

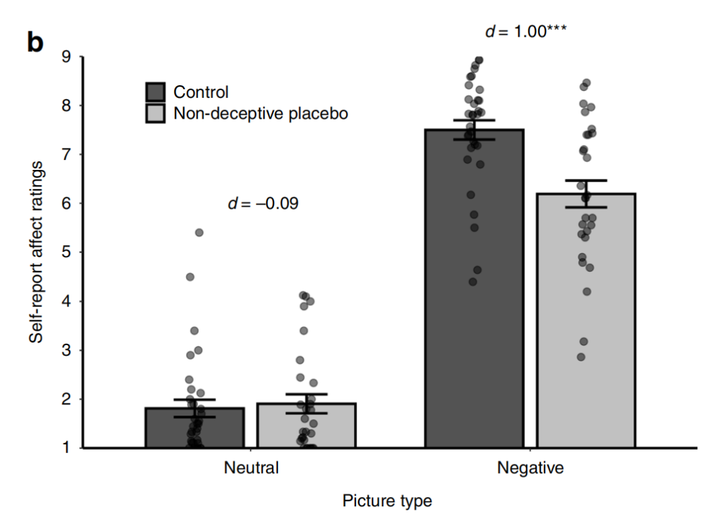

在过去人们的认知中,安慰剂治疗方式的关键在于禁止“剧透”,即患者不知道自己正在使用安慰剂。但 2020 年的一项由密歇根州立大学的研究者开展的实验,却打破了人们关于安慰剂使用程序的常识,可以堪称是安慰剂的“反向应用”。

在实验中,所有被试先进行了相关情绪的唤起。第一组被试会在实验前阅读安慰剂效应的介绍,并被告知他们摄入的鼻腔喷雾是不含其他任何有效成分的生理盐水,第二组被试则被告知该喷雾具有有效成分[6]。

结果表明,虽然第一组被试提前知道安慰剂效应的含义和自己摄入安慰剂的事实,但与控制组相比,Ta 们自我报告的情绪困扰仍然得到了缓解[4]。

2.营销策略:电影也能玩“剧透”

再把目光投向电影市场,精明的片商们巧妙打起了“剧透”的主意,玩出了一套全新的营销策略。

一些小众文艺片,在正式上映前,通过社交媒体有技巧地放出一些引人遐想的片段,或是透露影片中蕴含的深刻主题,看似提前剧透,实则勾起观众强烈的好奇心。

而对于商业大片,适度的剧透则能制造话题热度。例如我们熟悉的漫威系列电影,宣发期间时不时抛出一些角色命运的悬念,粉丝们在网上争得面红耳赤,无形中为影片做了免费宣传。片商们拿捏住剧透的分寸,既不让观众失去新鲜感,又能让热度持续发酵。

“剧透”式营销策略被广泛应用,得益于剧透在影视行业尤其是电影市场的化学反应。剧透有助于观者增强信息加工的流畅性和心智模型的建立,因此对观者的体验愉悦度具有积极影响[7]。营销方有心从剧透效应的角度出发,通过不断刺激消费群体对影视作品的快感体验,大大激发了其对正式内容的好奇心,促成票房涨涨涨。

尾声:剧透与否,尊重是前提

关于剧透行为带来的结果,目前还存在不少争议与讨论。加州大学的实证研究虽然得出剧透不会影响读者故事体验的结论,但其通过平均数据判断的方法可能会在一定程度上抹杀个性,南极科考站的“剧透杀人案”也无法完全排除极端环境的封闭性与特殊性带给人的负面心理影响……

或许我们不必执着于剧透与否的二元对立,而是学会在信息洪流中遵循自己的叙事原则,享受好故事带来的阅读体验。

又或许下次想要分享观剧心得时,不妨先询问对方的意愿,毕竟在这个信息过载的时代,尊重他人对未知的守护权,或许才是最珍贵的故事礼仪。

作者:艾扣

编辑: @鹊踏枝

欢迎关注心理学科普平台@京师心理大学堂,北京师范大学心理学部出品,奉献百年积淀,带你脑洞大开。任何形式的转载请知乎私信联系。

参考文献

[1]Reber, R., Schwarz, N., & Winkielman, P. (2004). Processing fluency and aesthetic pleasure: Is beauty in the perceiver’s processing experience? Personality and Social Psychology Review, 8, 364–382.

[2]MacDowell, K., & Mandler, G. (1989). Constructions of emotion: Discrepancy, arousal, and mood. Motivation and Emotion, 13, 105–124

[3]Leavitt, J. D., & Christenfeld, N. J. (2011). Story spoilers don't spoil stories. Psychological science, 22(9), 1152–1154.

[4]翟岩. (2020). 网络化时代社会权力结构的变迁与重构. 福建师范大学学报(哲学社会科学版), (03), 111-116.

[5]Levine, W. H., Betzner, M., & Autry, K. S. (2016). The Effect of Spoilers on the Enjoyment of Short Stories. Discourse Processes, 53(7), 513–531.

[6]Guevarra, D.A., Moser, J.S., Wager, T.D. ,& Kross, E.(2020) . Placebos without deception reduce self-report and neural measures of emotional distress. Nat Commun ,11, 3785.

[7]严建援, 李扬, 冯淼 & 李凯. (2020). 网络口碑中的剧透效应——来自电影市场的证据. 南开管理评论, 23 (04), 37-48.