这是一个非常好的问题。

先把我的结论放前面

这个命题其实包含了两个子命题:

子命题一:遗忘是否会导致自我的消失?

子命题二:自我意识是否依赖于记忆的连续性?

心理学中相关现象,对于这两个命题的答案,都是否。

「记忆」与「自我意识」这两个概念,是两个独立并存的维度。

遗忘不会导致自我消失。

自我意识的存在也不必依赖记忆的连续性。

哲学领域的讨论

展开心理学方向的讨论前,我们有必要先讲一下哲学中关于这个命题的讨论。

因为只要涉及到「自我意识」,心理学的语境就一定框不住这个课题。

而且这个命题本身就是一个哲学史上发生过,可以一比一还原的辩论,我简单总结如下:

约翰·洛克的「意识与个人同一性」认为,意识是连接过去和现在自我的桥梁,是构成个人同一性的关键因素,我们之所以能保持「我是我」,正是因为我们能回忆过去。

而大卫·休谟反驳洛克的武器,恰恰正是你提出的这个问题。

休谟认为我们的记忆都是碎片化的,是不完整的,会被扭曲和遗忘,如果记忆是「自我」的唯一基础,那么当我们遗忘时,我们是否就不是我们自己了?这显然是不符合逻辑的。

同时,用记忆来解释「自我」,还有一个逻辑上的漏洞,即「记忆的主体是谁?」

过去的你和现在的你本身就具有不同的记忆,那么过去的你和现在的你还是同一个你吗?是谁在记忆过去的感知?

如果没有固定的「自我」,我们就无法证明记忆是属于同一个主体的;但记忆确实有需要一个固定的主体作为前提,这就成了「记忆证明了自我存在,自我存在有证明了记忆」的循环论证。

反驳了洛克的观点后,休谟的立论是:记忆本身只是一种对过去的感知,「自我」的概念不能从这些感知中推导出来。他认为所谓「自我」只是一种人们对于不断变化的感知的串联,是一种「虚构的连续性」,这种串联只是我们心理上的一种错觉,所谓「自我意识」只是我们出于习惯和心理需要构建的一种幻象。

等等……

几乎每位哲学家都贡献过围绕这个话题的讨论,他们的思路观点虽然各不相同,相同的是他们都只是在打嘴炮,谁也说服不了谁。

因而,一旦上升到哲学层面,这个话题就会变成一个没完没了且永远不可能有结论的思辨过程。

写以上这段是为了说明本文之后的论述方向。

在这篇文章中,我将尽可能用心理学中的实证研究来解释这个问题,而非哲学思辨。

既然如此,就一定要给出该问题中各个名词的「操作定义」,这也就意味着本文论述的「记忆」、「自我意识」等,都是心理学研究中可以明确界定的相关概念,它不是哲学思辨中理想化的抽象定义。

这些概念也许不能完美解释这些概念本身,但它们确实是实打实在你生活中可以看到的现象。

「记忆 - 自我象限图」

好,铺垫完成,我们继续回到问题本身。

我先讲讲我为什么会对这个问题感兴趣。

大约在我读大二或大三的时候,看过一部当时非常火的韩国电影,叫做《我脑中的橡皮擦》。

影片中的女主秀真是一位记性很不好的女孩,经常丢三落四。一次偶然的机会,她与男主哲洙相爱并结婚。

他们非常非常相爱,然而,秀真的记忆却越来越差,最终确诊为阿尔茨海默症,也就是我们常说的「老年痴呆」。

这种病一个非常典型的症状就是逆行性遗忘,患者会从最近的记忆开始逐渐遗失记忆。

随着病情的恶化,秀珍最终完全失去了对哲洙的记忆。每天醒来时,她会发现自己面对着一位陌生人,但是每天临睡时,她都会发现自己再次爱上这位陌生人。

这个故事,在现实中,其实有不少类似的案例。

我之前就曾写过一篇非常类似的,真实发生过的故事,感兴趣的朋友可以去读一读。

解磊:这个只有 7 秒钟记忆的人,音乐与爱是他和世界唯一的纽带

我自己,也经历过类似的故事。

我的姥姥,就患有阿尔茨海默症,她生命的最后一段时光,已经下不来床,连自己的名字都记不起来。

但我还清楚的记得,又一次我去看她,她突然间抓住我的手腕,攥得紧紧的,跟我说道:“快跑,抓壮丁!”

很显然,她的记忆已经退行回解放前的年代,她已经叫不出我的名字,但是她干枯的手能爆发出如此大的力量,把我的手腕都抓出了指痕;我也分明看到她已然暗淡的眼神中,遽然亮了一下。

那时我能明确的感受到她的紧张和对我的关心,虽然已经没有记忆,但是她还在。

这应该是我姥姥跟我说过的最后一句话。

在这些故事中,遗忘症将记忆从患者脑海中擦除了,他们甚至有时都叫不出自己的名字。

但是爱,依然存在。

既然爱存在,那么「我」一定也要存在。因为爱别人这个动作必须要由「我」发起才能成立。

还有很多案例,可能是另一个极端。

阿尔茨海默症患者遗忘了亲人,会将亲人视为陌生人。

由于他们无法形成记忆,他们常常会因遗忘而质疑照顾自己的人偷了他们的东西。

即使在这样的案例中,我们也能感受到,要发起「质疑别人偷了我的东西」这个怀疑,其前提是「我」一定要存在。

只是这个「我」,不再是那个熟悉他的人所看到的「我」而已。

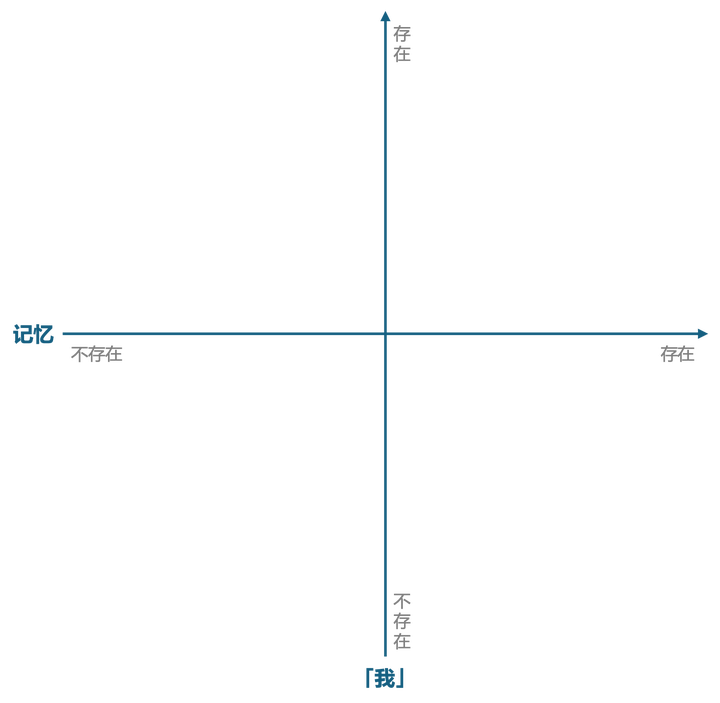

因而,「我」和「记忆」,应该是两个独立并存的维度。

它们的关系应该如下图所示。

只要我们能将上面这张图的四个象限的情况补全,我们就能证明这个观点。

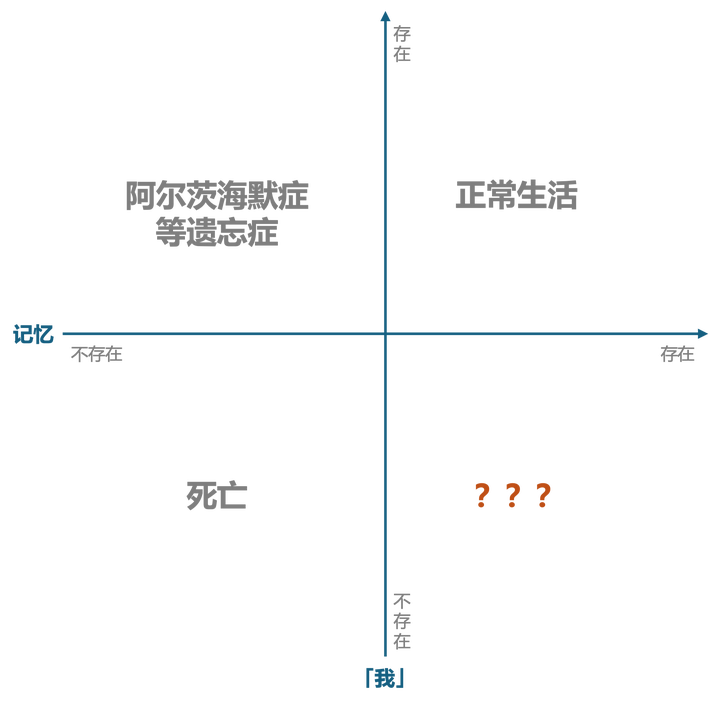

这个图的右上角和左下角都非常好理解。右上角「我」和「记忆」都存在就是我们生活的常态;左下角,从唯物的视角,一个人死亡之后,「我」和「记忆」都会消失。

较难理解的,是这个图左上和右下两个象限。

电影中,阿尔茨海默症的情况,就属于左上角的情况。

记忆消失了,但「我」还存在。

除去阿尔茨海默症,在其他有关记忆的疾病中,也有类似的现象,失忆症患者虽然失去了关于自身经历的具体记忆,但他们仍然能够感知到自我的存在。

例如,一项针对 27 名短暂性全面遗忘症(Transient Global Amnesia, TGA)患者的研究表明,即使在记忆全面受损的情况下,患者仍能保持保持自我意识以及对自己身份的认知[1]。

那么右下角呢?什么情况下,我们的记忆还在,但是「自我」却消失了呢?

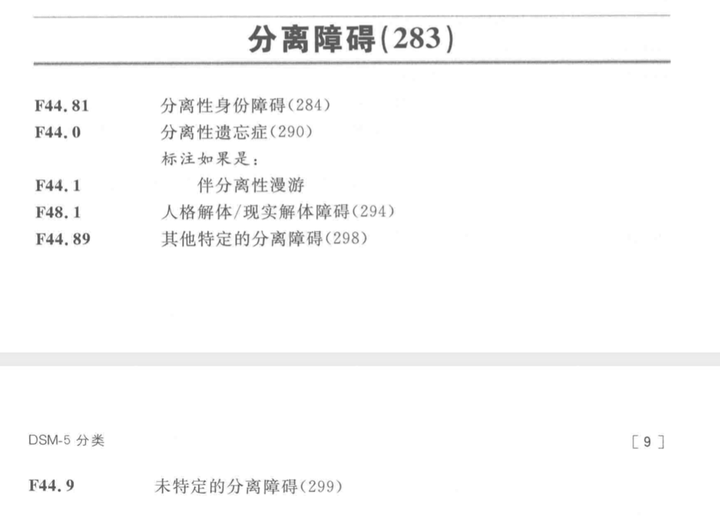

分离障碍(Dissociative Disorders)

精神障碍诊断中有一组乍一看非常抽象的精神障碍,叫做「分离性障碍(Dissociative Disorders)」。

这其中「分离」,指的是「自我与周围的环境分离」,具体讲,就是一种个体的思想、记忆、身份或意识与现实或自我感觉脱节的现象,甚至有时我们会把「分离」这个词汇直接翻译成「自我消失症」。

这其中的「分离性身份障碍(Dissociative Identity Disorder, DID)」,也就是我们常常提起的「多重人格障碍」。

两个或更多的身份或人格状态,轮流控制同一个躯体的行为和记忆,从这个角度,是不是有些理解「自我消失」是怎么个情况了呢?

刚才那张表格,右下角似乎可以补齐……

了吗?

只能说凑合,但并不完美。

原因是,仔细读这个问题「我们一直在遗忘,那我们还是我们吗?我们为何还能保持着自我意识?」

这个问题其实包含了两个子命题。

「我们一直在遗忘,那我们还是我们吗?」这个问题指向的是「遗忘是否会导致自我的消失?」这个命题。

而「既然我们会遗忘,我们为何还能保持自我意识」,这个问题指向的是「自我意识是否依赖于记忆的连续性?」这个命题。

「分离性障碍」的存在可以支持子命题一的解释,但是无法支持子命题二的解释。

最后一块拼图:严重自传体记忆缺失(Severely deficient autobiographical memory, SDAM)

以 DID 患者为例,假设该患者具有双重人格,两个人格共享记忆,人格 A 出现时,人格 B 会消失,相当于人格虽然做了切换,但自我的记忆仍然是连续的。

「分离性漫游」则是另一种情况,患者可能会突然离家出走,忘记自己的身份,甚至可能在新的地方建立新的身份,与 DID 类似的是,这新旧两种身份之间虽然有切换,但是每个身份的自我仍然是连续的,是依存于各自的记忆的。

除非,我们找到一种极端情况,一个人有连续的记忆,却没有连续的「关于自我的记忆」,这个问题才能被完美回答。

在 20 年前,这只能是一个思想实验。

可就在 10 年前,几位学者描述了一种新的记忆障碍——严重自传体记忆缺失(Severely deficient autobiographical memory, SDAM)[2]。

这个概念的出现,终于完成了这个象限图的最后一块拼图。

这里先要解释一下,什么是「自传体记忆(Autobiographical Memory)」。

自传体记忆,指的是个人以主观视角,对自己生活经历的记忆,包括个人经历、事件及情感方面的记忆,就像你大脑中的私人影院,里面存放着你从小到大经历过的所有重要(甚至不那么重要)的时刻。自传体记忆与个人的身份和自我认知紧密相关,因为它涉及到个人如何理解和叙述自己的过去,以及这些经历如何塑造了现在的自己。

你可以将其理解为,自传体记忆,就是那个「连续的自我意识」。

这些研究者们发现,有这样一些人,他们所有的认知功能均完好,唯独有严重的自传体记忆缺陷。

这种症状非常类似于我们小时候不记事儿的状态,我们都知道我们一定经历过婴儿时期,我们能看到我们小时候的百岁照,还保存着那时候的长命锁,我们知道客观上那个时候的我们一定存在,但我们记忆中却没有关于当时场景的任何记忆。

现在,把这个时间拉长到当下,在当下之前,你所有关于自己的记忆都是一片空白,只能靠「人证物证」给你的提示回忆自己的经历,你自己过去发生的事情都像是第三人称叙事,仿佛是别人的故事。

这就是典型的「有记忆,但是记忆中却没有自我」。

虽然 SDAM 也带给这些患者一些生活上的困扰,包括但不限于,他们无法回想自己过去经历的感受,他们很难跟亲人朋友一起回忆往事,怀旧这种感受对于他们完全不存在等等。

但同时,这种病症也让他们具备了一些普通人所不具备的能力,比如过往的失意之事不会让他们感到痛苦,他们也永远不会心存怨恨,他们不沉湎于过去,也从不幻想未来。

“I know that a lot of people strive for that notion of really being in the moment, but it’s effortless for me because it’s the only way my brain operates. So I really am in the moment all the time.”

“很多人要努力才能做到把握当下,但对我们而言却是轻而易举的事情,因为我们一直都是字面意义上的把握当下。”[3]

也许存在主义才是这个问题的最终解

所以,究竟是什么让我们成为我们自己?

正如「记忆 - 自我」象限图展示的,记忆与自我意识可以独立存在。我们可以在失去记忆时依然感受到自己的存在,也可以在记忆完好无损时,体验到「自我」的模糊甚至缺席。两者的关系,就像河流与河床,彼此交织,但又有着各自的边界。

或许,存在主义才是这个问题的最终解。

自我的本质并不依赖记忆的延续,而是存在于每一个鲜活的当下。正如 SDAM 患者所体验的,他们没有沉湎于过去的能力,也没有被记忆的包袱所拖累,但这并不妨碍他们感知自己的存在。反而,他们以一种纯粹的方式活在当下,以直观而具体的方式体验每一个「此时此刻」。

从这个视角来看,「自我」并非某种固定不变的内核,而更像是一场持续发生的现象。它并不依赖于对过去的记忆,也不需要对未来的展望,而是贯穿于我们每一次与世界的互动中。无论是秀真在每日爱上哲洙的瞬间,还是 SDAM 患者在遗忘自我的背景下把握当下的能力,都在揭示一个真相:「自我」或许更像一束光,瞬间即是永恒,而不是一条线,需要被记忆串联。

如此看来,记忆只是生命为我们讲述的一个故事,它帮助我们找到自我的方向,但自我的存在却并不取决于这个故事是否完整。真正的我或许存在于故事的缝隙中,存在于那些我们未能说出口、未能记得住的地方。它始终未曾消失,也不需要被定义。

也许我们需要记住的并不是自己是谁,而是承认:「我」是一种持续的觉知,是对生命永恒回应的过程,而不是一段被记住的过往。