关于汉语的发音,我们从小都是从汉语拼音学起的。

但拼音是从西方引进的,并不能揭示汉语读音的真正规律。

除了 jiang 外,普通话 gang、bang、dang 等等也都没有第二声。(不考虑变调)

还有,相信很多人都发现,各种方言之间隐含着某种对应的发音规律,这些规律对应感觉很明显,但却又说不上来。

这就是汉语拼音的短肋了。

下面,我将用中国传统的小知识,帮题主快速掌握一些不为人知的普通话发音秘诀。

掌握之后,就算穿越到明朝,也能跟利玛窦、金尼阁的拉丁拼音一较高下。

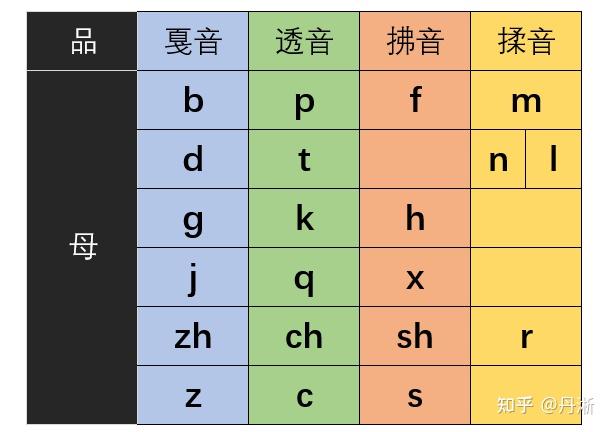

第一个小知识——判断「戛」「透」

汉字的声母,可分称「戛」「透」「拂」「揉」四类,称为四「品」。

咱们先用中国话解释一遍:

「戛」字就是敲击的意思,叮叮 ding 当当 dang,戛然清脆。

「透」表示声音穿透力强,通 tong 透 tou 通透的。

「拂」就是轻轻抚 fu 扫 sao,如同微风 feng 拂 fu 拭 shi。

「揉」就是按捺 na 揉 rou 捻 nian,声音圆 yuan 润 run。

上面凡是带有拼音注音的字,它们声母本身,就是相应音「品」的举例。

如果你还是记不住「戛」「透」「拂」「揉」也没关系,因为咱们汉字博大精深,音形义融会贯通。

「戛(jiá)」字本身就属「戛」音。

「透(tòu)」字本身就属「透」音。

「拂(fú)」字本身就属「拂」音。

「揉(róu)」字本身就属「揉」音。

如果你还是不喜欢用中式思维,那还可以按西方人的术语去理解:

「戛音」就是“Unaspirated”——不送气音,

「透音」就是“Aspirated”——送气音。

「拂音」就是“Fricative”——摩擦音。

「揉音」就是“Nasal”和“Approximant”——鼻音和近音。(揉音的声道阻碍较小,西方音系学也合称“Sonorant”——译为“鸣音”或“响音”)

好了,现在我们已经可以轻松的判断出“jiang”这个音纽,声母为戛音。(音、韵相互纽结,称为“纽”;西方人叫“syllable”,其词源也是表示结合的意思;今人翻译成“音节”,翻译的非常不当。中国的“音节”是指节奏、节律,与之类似的词是“rhythm”“metrics”“prosody”)

第二个小知识——判断「阴」「阳」「半阴半阳」

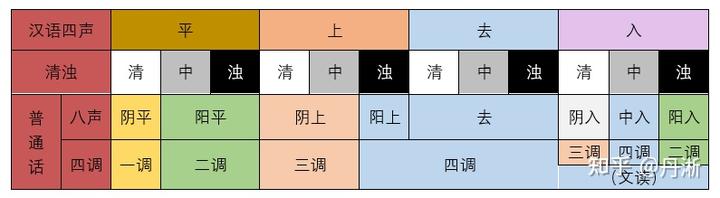

普通话的「平声」是分为「阴」「阳」两种调子,分别称为「阴平」「阳平」。

也就是我们熟知的「第一声」和「第二声」。严格来说,应该叫「第一调」和「第二调」。

所有汉语方言的「声」是相互对应的,但「调」不是相互对应的。

「汉语四声」对于所有方言通用,但「普通话四调」对方言是不通用的。

「声调」是「声」与「调」的合称。

这个知识也非常好记。

之所以起名叫「阴」「阳」,就是因为:

「阴」字本身声调就是阴平,

「阳」字本身声调就是阳平。

但:只有「戛音」「透音」「拂音」三品才有确定的「阴」「阳」归属。

而「揉音」的归属不定,有时属「阴」,有时属「阳」,有时「不阴不阳」,所以叫作「半阴半阳」。

第三个小知识——判断「平」「仄」

这个也很简单。除了「阴平」「阳平」之外,都是「仄声」。

普通话第三调、第四调都是仄声。

「平」(píng)字本身声调就归属平声,

「仄」(zè)字本身声调就归属仄声。

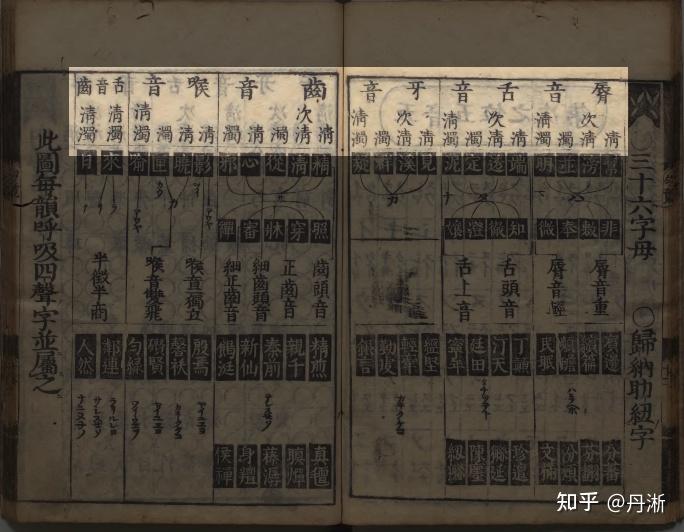

第四个小知识——了解「清」「浊」「半清半浊」

「清」「浊」「半清半浊」是古代声母的另一种分类方式。

⚠⚠⚠ 注意啊!英语老师也经常讲“清音”(Voiceless)“浊音”(Voiced),这是借用咱们这个传统词语翻译的,但:用法、含义已经和咱们传统的「清」「浊」不太一样了,千万不要混淆了!英文里也没有「半清半浊」一说。

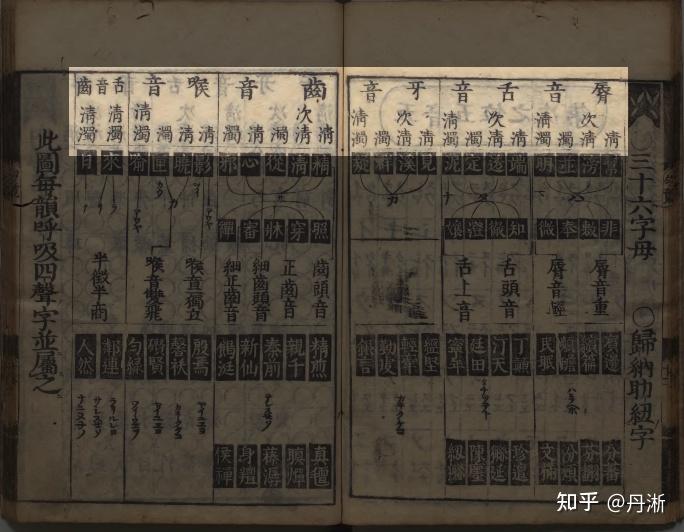

下图就是古代汉语的「字母表」(现在人把「字母」称为“声母”,也是不恰当的,这里不再详谈)。可以看到:

「清」又细分出「次清」一个小类。「次清」也属于「清」。图中「清浊」就是「半清半浊」,或「清」或「浊」的意思,这类声母也叫「不清不浊」。

在普通话中,现在已经不再区分声母的「清」「浊」。

而是把「清」「浊」声母换用另一种方式区别——声调的「阴」「阳」。

也就是说:

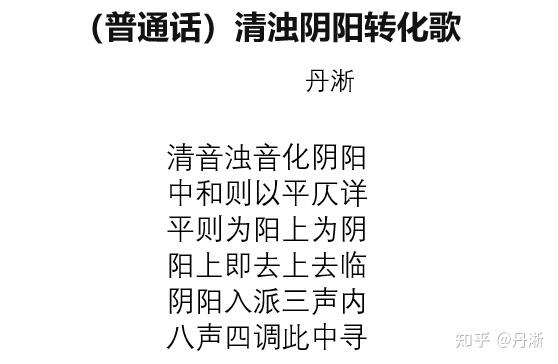

「清音」变「阴调」,

「浊音」变「阳调」。

——口诀是:

「阴清阳浊」。

这个知识点也非常好记:

「清」字本身,就是「阴声」。

「浊」字本身,就是「阳声」。

有的朋友已经意识到了:「半清半浊」的「揉音」是不是「半阴半阳」呢?

非常正确!

「半清半浊」对应「半阴半阳」——即有时归「阴」,有时归「阳」,有时「不阴不阳」。

那么,普通话里,「半阴半阳」的揉音到底什么时候为阴调,什么时候为阳调呢?

请记住:

「半阴半阳」凡是遇到「平声」就归「阳」,

「半阴半阳」凡是遇到「上声」就归「阴」,

「半阴半阳」凡是遇到「去声」就归「阳」,

「半阴半阳」凡是遇到「入声」就「不阴不阳」。

看似很复杂,但记起来还是特别简单:因为普通话的「上声」就是「阴上」(普通话第三调),普通话的「阳上」变成了「去声」(普通话第四调),而普通话的「去声」又不分阴阳。

所以,您只需要记第一句、第四句话。至于中间两句话,那是对普通话的发展历程而言的,属于选学内容。

重点只需要记这两句话:

「半阴半阳」凡是遇到「平声」就归「阳」,

「半阴半阳」凡是遇到「入声」就归「中」。

为了称呼简便,我把「不阴不阳」简称「中」。

——这也就涉及到下面第五个小知识了。

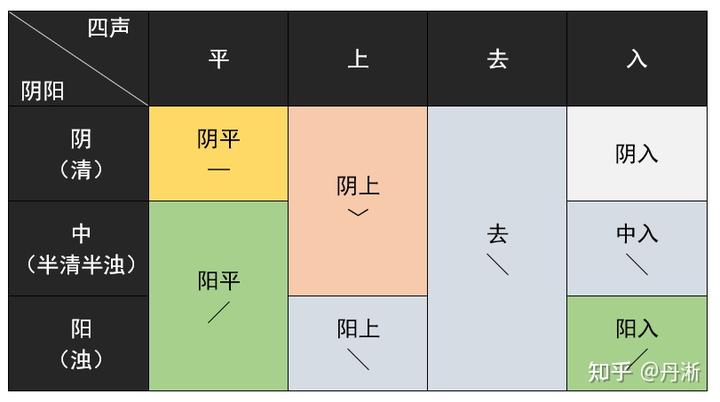

第五个小知识——普通话的「八声四调」和「入派三声」

上面一直在谈普通话的「平声」——第一调「阴平」、第二调「阳平」;

普通话的「上声」——第三调「阴上」;

普通话的「去声」——第四调「去声」。

那么,汉语「四声」——「平、上、去、入」中的「入声」,在普通话里去哪里了?

用西方人的观念看,用拼音去看,普通话是没有「入声」的。

然而,从中国人传统的角度看,普通话不仅有入声,而且分成三种。

即「阴入」「阳入」,以及「不阴不阳入」简称「中入」。

于是,汉语「四声」在普通话中的存在形式是「八声」:

但普通话的「八声」是指四声分类,而并不是说这八声就分别有八种调子。

其中,三种「入声」的调子,其实寄托在其它三声之中,其中:

「阴入」已乱,「中入」归「去」,「阳入」归「阳平」。

——这就是普通话的「入派三声」。

之所以普通话「阴入」比较乱,很可能是因为北京话的「阴入」在历史上自成一调的时间比较长,直到元明清时期,才逐渐依附在其它声调之中;而此时,作为四方辐辏之地,又难免不受到各种外来口音的融合。

也就是说,普通话中的「阴入」,其实包含了好几套读法。

而普通话的「中入」「阳入」调子,相对比较规整。

当然,普通话的入声还有一套规整的文读形式,即统一读为去声。

普通话中的生僻字,多依据文读而定;口语字,多依据白读而定。

但无论是哪套读法,普通话的「八声」都合并为「四调」,

即「第一调」「第二调」「第三调」「第四调」。

这,就是普通话的「八声四调」。

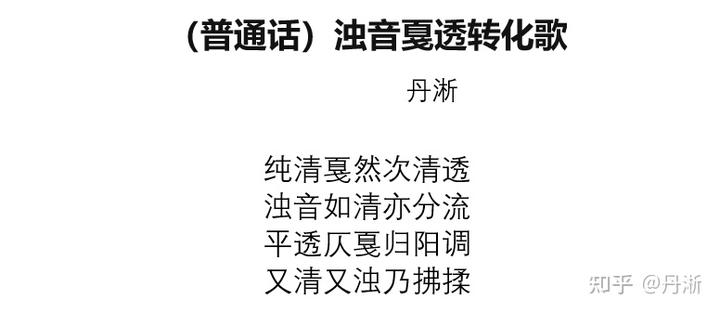

以上这么多知识,我们只需要用丹淅先生所编的一首口诀,就能概括:

那到底如何判断 jiang 这样的音纽会不会出现第二调呢?

最后一个知识,将会彻底解开这个秘密。

第六个小知识——「清浊」和「戛透」的对应规律

我们刚才已经提到,「清音」又细分出「次清」一个小类。这个小类,其实就是「透音」。

「透音」就是过去的「次清」;与之对应,「戛音」则可以称作「纯清」或「全清」。

至于「浊音」,传统字母却并没有分出两类,

这意味着:「浊音」可「戛」可「透」。

(注:宋代黄公绍把「半清半浊」称为“次浊”,这在传统称呼中比较局限和另类,容易产生误解。其所谓“次浊”仍是“半清半浊”,跟“次清”的“次”不是一码事。现在很多音韵学教材采用了黄公绍的“异称”或“讹称”,与西方学术“文化负迁移”也有关系,即把西方音系学中的“Voiced”概念用汉语“浊”去对应,从而改变了汉语“浊”的传统用意。

(其实,按现代语音学理论来看,传统的「半清半浊」之称包含了发声态理论,更加合理。按照宋代邵雍的字母分类,「清音」「浊音」「半清半浊音」都能各自再分两小类,这比黄公绍的分类术语更加系统,也更便于跨方言的汉语音韵学习。)

既然「浊音」可「戛」可「透」。那普通话中的「浊音」是「戛」还是「透」呢?

记住一句口诀即可:

平透仄戛。

即:「浊音」遇到平声则为透,遇到仄声则为戛。

举个栗子: tóng 这个音纽为浊音阳平,那么字母就要读透音“t”,而不能读戛音“d”。

一但 tóng 读了戛音 dong,说明它应该是清音的阴平(第一调)dōng,而不可能是浊音的阳平(第二调)dóng。因为后者和「平透仄戛」口诀是矛盾的——平声浊调是透而不戛的。

通过这个规律,还能判断普通话中的入声。

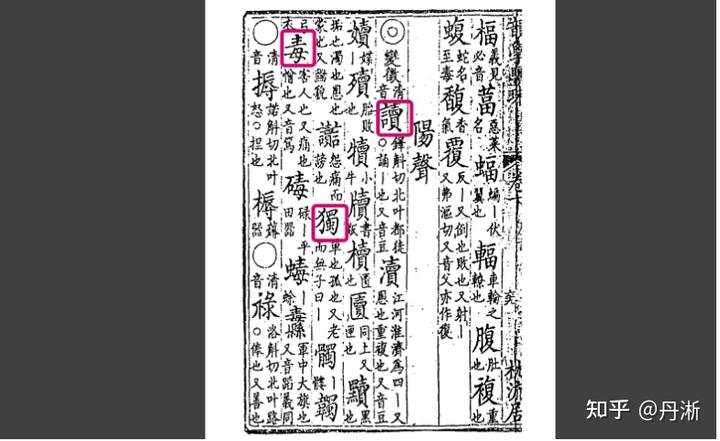

再举个栗子: dú 这个字是第二调(浊音阳调),又是戛音 d,那么根据「平透仄戛」口诀,它一定不是阳平。它既读阳平的调,却又不是阳平,说明它是入声。(阳入一般读为阳平。)

我们查查中州韵,音“ dú ”的“读”“毒”“独”等字,的确都是阳入。

利用「平透仄戛」口诀,我们马上就知道:jiang 为戛音,第二调为阳平,彼此是相互排斥的。

答主再用一首口诀把它总结出来:

到此为止,你已经掌握了很多汉语拼音老师不曾教给你的普通话“暗规则”。

汉语中还有许多语音规则,用拼音的思维,是无法彰显的。

答主在此,向大家展示了一种使用传统的汉语学习方法来认识传统汉语思维的可能性。

在这种学习方法中,拼音只是一种辅助工具,却并不是学习依赖。

通过上述方法,学习的不仅仅是普通话,而是「跨方言的汉语」。学的是普通话的内在本质,而非其外在表象。稍加变通,就不仅能把普通话学好,也能把自己的方言学好。

实际上,汉语之所以保持上千年的凝聚力,靠的就是这种辨证的方法。

而靠拼音规范的一些语言,早已经南北割裂、古今难通了。