在这个问题上,现有的回答我以为还未能阐明要害,所以特别写一篇来商榷。

“冷笑”释义1、词源

“冷笑”这个词和“冷眼”不同,词义从近代汉语到现代汉语基本没有变化,都是在传达一种偏负面的情绪,以体现“不屑、讽刺、轻蔑、愠怒(气极而笑)”等等情感。

目前查到这个词最早的出处是《北史·崔赡传》,当时朝廷讨论三恪之礼,崔赡不同意太子少傅魏收的意见,他的奏章呈上去,魏收读了“笑而不言”。

崔赡性格简傲,当场发作道:

赡议若是,须赞其所长;若非,须诘其不允。

何容读国士议文,直此冷笑?

翻译下就是:

魏收,你有话直说,有 P 就放,我说的对不对,你给个明白话,只顾冷笑,是什么意思?

由此可见,这个词所代表的面部表情,从最初的时候起,就指向了某种负面色彩,才使得崔赡极为不爽。

2、释例

在白话小说中,众多“冷笑”的案例分别体现了下列情感——

轻蔑

杜慎卿鼻子里冷笑了一声,向大小厮说道:“一个当书办的人都跑了回来讲究《四书》,圣贤可是这样人讲的!”

《儒林》第三十回

愠怒(气极而笑)

十娘放开两手,冷笑一声道:“为郎君画此计者,此人乃大英雄也!”

《警世通言·杜十娘》

讥讽

那挑酒的汉子,看着杨志冷笑道:“你这客官好不晓事。早是我不卖与你吃。”

《水浒》第十五回

讥笑

张任看见孔明军伍不齐,在马上冷笑曰:“人说诸葛亮用兵如神,原来有名无实!”

《三国》第六十四回

不屑

那女子冷笑道:“这等不禁插打,也值的来送死!”

《儿女英雄传》第六回

嘲弄

包公闻听,微微冷笑,道:“郭槐,你敢以刘后欺压本阁么?”

《三侠五义》第十九回

3、辨析

此问题下,有回答举了《西游记》第十六回中的一例,认为孙悟空提到师父唐僧有个袈裟是宝贝时,观音院众僧“一个个冷笑”:

这里需要分清,“冷笑”肯定是一种微表情,有别于“大笑、狂笑”,但并不能直接以“微笑”来代替。

毕竟词语是有感情色彩的,汉语中的“微笑”代表了一种正面向的情绪,而“冷笑”则相反。

在上述《西游记》的段落里,僧人们的“笑”无疑表达了一种“不屑”,就是觉得自己的师祖已经收藏了七八百件袈裟,什么高级货没见过,从而认为孙行者在说大话,要不就是没见识。

这无论如何不是正常的社交表情。

4、特例

但在古典诗词系统中,“冷笑”有种特殊的用法,指“无奈的笑”,如:

珠铅滴尽无心语,强把花枝冷笑看。

张祜《相和歌辞·长门怨》

归来冷笑悲身事,唤妇呼儿索酒盆。

杜牧《哭韩绰》

晓红初拆露香新,独立空山冷笑人。

崔橹《山路见花》

勿嫌步月临玄圃,冷笑乘槎向海滩。

苏轼《题潭州徐氏春晖亭》

在这些句子里的“冷笑”,接近于今天的“苦笑”,包含着无可奈何的意味。

由于“苦笑”这个词直到清代才出现,当诗人要表达相关情绪时,便使用了“冷笑”。

不过在白话小说里,我并未见过这种用法,当然,或许有我未及之处,希望有人可以补证。

再来看《红楼梦》中的“冷笑”。

“冷笑”与翻译

作为四大名著里最火的一部,《红楼梦》里的每个字大概都被掰开来研究过了,“冷笑”也不例外,翻译家们首当其冲——如何面对书中那么多的“冷笑”,是个大问题。

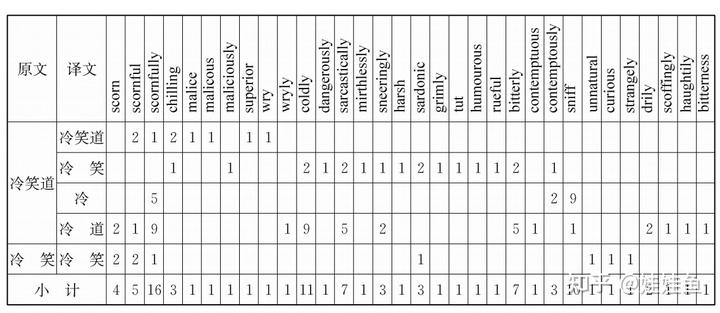

《红楼梦》前八十回中,“冷笑”一词出现了约 110 次左右(因版本不同,略有差异),涉及 37 人,这些“冷笑”在英国汉学家、牛津大学教授霍克斯(David Hawks)及女婿闵福德(John Minford)的译本中,是这样处理的:

可见,翻译家已经充分意识到:同一个表情,在不同语境下、不同人物身上,传导出的情绪各有差异。

曾经有学者说霍译本对“冷笑”的翻译,是译出了各种各样的“冷”:

轻蔑的、鄙视的、嘲笑挖苦的、高高在上的、让人心底发寒的、苦涩的、傲慢的、表情冷漠的、怨恨的……

“冷笑”与叙事

《红楼梦》里这 100 多次冷笑不是平均分布的,主要出现在黛玉、凤姐、探春三个人物身上,从故事的角度看,又集中在第七十四回“检抄大观园”和第三十三回“宝玉挨打”,分别有 7 次和 6 次。

这两回,正是书中矛盾最为激烈,人物情绪对立最严重的章节,可见作者对于“冷笑”这种表情的运用并不是随意的。

在第三十三回中,存在着一个“冷笑”的转移:

先是忠顺王府的长史官,当贾政陪着笑脸问他来意时,他便回了一个“冷笑”,当宝玉连说自己不认识琪官时,这位长史官又两次“冷笑”着加以戳穿;

随后,贾政下手狠打宝玉,王夫人过来抱住板子,同时搬出老太太做挡箭牌,贾政又“冷笑”着叫她“休提这话”;

后来,贾母赶到,贾政立刻蔫了,对着母亲先是躬身,再是下跪,最后叩头认罪,贾母则回报以两个“冷笑”。

这种“笑”的转移,体现了人物地位和权势的内在关系:

长史官挟忠顺王府的官势过来要人,气焰嚣张,贾政只有陪笑的份,转头却把怒火对准宝玉,甚至对王夫人也“冷笑”起来,而贾母心疼孙子,对着贾政放出狠话,以母权之威,贡献了自己在书中仅有的两次“冷笑”。

“冷笑”与人物

1、在“检抄大观园”的过程中,探春冷笑了四次,与之相对,却是惯于“冷笑”的凤姐两度陪笑,在一旁的平儿和周瑞家的等一众婆子也纷纷陪上笑脸。

这个表情恰与探春关于“抄家”的言论、以及她打在王善保家的脸上一巴掌对应——非“冷笑”不能与愤语、怒打相配。

2、王夫人素有“宽仁慈厚”之名,她在书中的三次“冷笑”都用在了宝玉的丫头们身上。

晴雯没梳妆,被她冷笑说“轻狂”;四儿不敢答话,被她冷笑说“不怕臊”;芳官辩白一句,她又冷笑道“还强嘴”。

王夫人以雷霆霹雳的手段和“莫须有”的罪名,清除了宝玉身边所有她认为像“狐狸精”的姑娘,唯恐她们勾引坏了自己的儿子。

她那些蛮横无礼、肆意栽赃的言辞配合着“冷笑”说出来,更具杀伤力。

3、如果地位低下者敢对居于高位者“冷笑”,必有怪异,比如应天府的门子对着新上任的贾雨村两次“冷笑”,便是自招其祸。

这个门子曾见过贾雨村当年的贫贱样子,言辞中不免带上了点傲慢,还拿出一副师爷的架势指点领导做事,最终聪明反被聪明误,落得充军发配的下场。

当他冷笑着教导贾雨村“大丈夫相时而动”时,绝想不到这位新府尹早已领悟了其中的奥妙。

4、宝玉大概是书中承受“冷笑”最多的人,不仅黛玉、警幻、贾政会对他冷笑,就连袭人、晴雯、小红、紫鹃这些丫头也敢这么做,亦从侧面展现了宝玉素来对姑娘们包容,于是大家都习惯了在他面前很张扬。

5、黛玉的 12 次“冷笑”全都集中在前三十六回,自海棠结社后就再没有出现,我以为这个表情的终结应该和她的心态转变有关,这个话题就留给其他人来探讨吧。

小结

人类的情感过于复杂,文字和语言哪怕再精细、再丰富恐怕也无法完全传达出内心的百转千回。

再加上人类还可以口是心非、怒极而笑、话里有话,于是,一个小小的微表情所承载的心理内涵就变得愈加繁复。

从上面所举的白话小说中的使用案例,以及霍译本对《红楼梦》中“冷笑”的翻译,可以发现,同样一个“冷笑”,蕴含的情感各有不同,需要结合具体的语境才能做出更细致的判断。

比如,贾政的“冷笑”几乎都是对着宝玉发出,当宝玉说自己上学去,他就冷笑道:“你如果再提上学两个字,连我也羞死了”,这种看似“不屑”的训斥,另一方面也隐藏了他试图在相公清客们面前扮演“严父”的内心需要。

而在第十七回《试才题对额》中,宝玉看到一处玉石牌坊觉得似曾相识,一时恍惚,没有回答父亲的提问。贾政则担心他出来的时间太长贾母不放心,于是冷笑道:

你这畜生也竟有不能之时了。

也罢,限你一日。明日若再不能,我定不饶。

这是要紧一处,更是要好生作来。

这个“冷笑”在表面上,固然是贾政因为儿子没能回答自己的提问,不得不端出父亲的架子进行斥责,但结合他的话来看,摆明是找了一个台阶放过了宝玉。

这里的“冷”,只是外在的虚张声势,却将老牛舐犊般的维护隐藏在其中,细读之下,竟能品出某种隐约的温情。

2025.7.14

”红楼圈“藏龙卧虎,我向来不敢班门弄斧,这次全是因为 @待雪草 回答里的”冷眼“一词,引发了我的训诂癖,于是下场答一波。

三年前写过一个《水浒》和《红楼》结构上的比较谈,有兴趣的可以看看: