不要拿当朝的剑,去斩前朝的官。

六小龄童演孙悟空是什么时候?

1982 年。

当时的中国影视行业又是什么状态呢。

老百姓家鲜有黑白电视,电视剧大多按照电影的拍摄方式。

那时内地大多数影视演员都是“业余拍戏”,每次组建剧组,先定编剧、导演,然后导演再去全国的武校、文工团、话剧团、戏曲团选角,临时借调到电影厂,再进行培训。

人事关系在电影厂的专业演员也有但比较少,比如不少电影厂都有“几朵金花”。大部分普通演员还是去各单位挑选。

而此时港台影视剧行业已经有了比较专业的职业演员群体。

这些“临时演员”的人事关系依然挂在原来的单位,以“借调”的名义入组,住电影厂招待所,每天可以拿 1~2 元钱的补助,吃食堂。拍完了戏再回去继续上班。

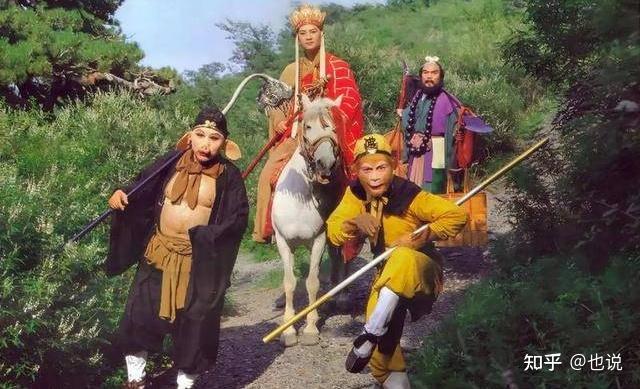

比如第一版的《西游记》师徒四人里面,只有沙僧和唐僧,各拍过一部电影。电视剧则所有人都没拍过。基本全是从戏曲、话剧团找来的。

沙僧(闫怀礼)拍过一部京剧电影《智取威虎山》,唐僧则(徐少华)因为出演电影《精变》而被导演看中。

当时的电影厂是“计划拍戏”,国家采购,票房多少和拍摄的演员、导演无关,大家都是拿工资,一年几部按计划上报,养活不起这么多“专业演员”。

当然,很多人因戏出名,不再愿意回到原岗位。那就要托关系调动到影厂,甚至如果原单位不愿意放人,你想走也走不了。

比如李连杰,拍完少林寺,曾有香港的一家公司找到他,愿意出价 300 万,请李连杰拍部戏。

后来是据说是训练失误摔断了腿,不在参加队里任务,才去继续拍戏。

这段来自李连杰自述。

当然,到底是“摔了腿‘只能’去拍戏”,还是“摔了腿‘才能’去拍戏”说法不一。这里不评价。但受伤是真实的。(动了手术,还有三级残疾证)

这些“业余演员”之前大多是话剧团、文工、曲艺团的,还有的甚至就是普通工人。

比如 1982 年出演电视剧《蹉跎岁月》的女主角肖雄,高中毕业后入厂做车工,后来考入空政话剧团,被借调拍戏。

1979 年因主演《她俩和他俩》获“青年优秀创作奖”的高英,曾是南京港务局工厂的车工。

1980 年出演电影《苗苗》的李羚,插队后曾在汽车配件厂当平台工,后考入中央实验话剧院。

这些从话剧团、西区团借调的演员,到了剧组要先闭门训练几个月,练习基本的台词,动作。

别说什么体验派、表演派、方法派,能面对摄象机不紧张,不盯着镜头,就算能上机了。

而且基本做不到同期收声,大家南腔北调的对词,后续找人配音。

当时拍电影、电视剧,都讲究慢工出细活,动辄先把演员送到角色岗位上体验半年,再慢慢不开机适应,一天拍几条。毕竟当时胶片贵,人力便宜。

从导演到灯光、摄影都是职工,拿定额工资,拍戏是本职工作,没有票房分成,拍出好内容是工作成绩,最多每天有 1~2 元的补贴,别管多大“腕儿”都一样。

当时普通工人工资大概 30~50 员一个月。这笔补贴是工资外的, 所以大家都还是愿意拍戏,苦一点,累一点也认了。

经常一部电视剧拍好几个月,甚至一两年。

放在今天,能让投资方疯了。

比如老版的《红楼梦》拍了三年(1984~1987 年)。

《西游记》更夸张,从 1982 年 10 月开始筹备和拍摄,一边拍一边播,每年春节放几集,历时六年才拍完所谓的“86 版”22 集。

前 11 集于 1984 年播出,全部 25 集于 1988 年完成。中间甚至一度缺少资金,停拍了很久。

你想想,要是今天某个电视剧,一共 25 集,过年放了六集,然后没了,告诉你明年年再放后面五集。观众什么感觉。

那估计,要和看《神探夏洛特》的感觉差不多。

这里主要想说的是:

你不能用今天工业化生产,专业演员选拔的标准,来评价 1982 年的演员和表演。

就算是对比,也应该和同时期的内地演员、作品来比较。

六小龄童能演《西游记》,也是一波三折。

1981 年 11 月,杨洁导演接到拍摄电视剧《西游记》的重任。

在《西游记》里,师徒四人是主角,孙悟空又是最重要、最耀眼的中心。

因为之前只有文字,具体的参考形象最多是个戏台上的样子。

实际上,四大名著的电视剧形象,后来也基本代表了这几代中国人心目中,角色的真实形象。

比如我小时候看书,对“张飞”和“李逵”,感觉是模糊而重叠的形象。

看了电视剧,才有了清晰的形象分别。

这里插一段,《西游记》是最早改编成电视剧的四大名著。

按理说不应该,因为当时内地连“威亚”都没有,“特效”更是很多人没听说过的概念。

按道理,最简单容易拍的是《红楼梦》和《水浒传》。

场面没有《三国演义》那么大,特效和化妆没有《西游记》那么难。

你们猜猜,为什么现拍的是《西游记》呢?

我看过一些当年的野史杂论,据说是因为 82 年的时代特殊,对文化还保持着比较谨慎的态度。

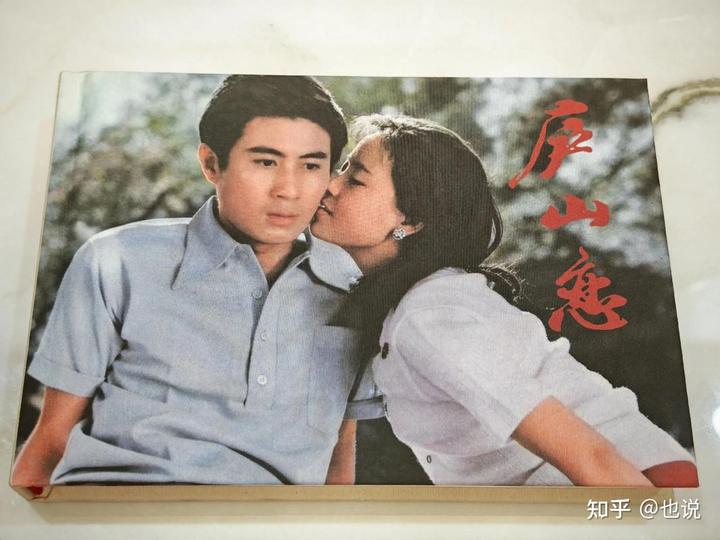

三年前(1979 年)《庐山恋》才播出,人们第一次在荧幕上看到了谈恋爱,接吻的镜头。很多人写信给上面,投诉“有伤风化、小资产阶级情调”等等。

甚至掀起了全民的讨论。

而四大名著里面,要用放大镜去查找,多少都有点“缺乏进步性思想”的情节。

而《西游记》因为孙大圣大闹天空的情节,哪怕在特殊年代也被评价为“反封建”的代表。

“玉帝老儿”这个称呼,在封建社会是不可想象的反抗主义精神。

鲁迅先生评价《西游记》说:“它是一部反抗封建统治意义的神话作品”。

所以,1961 年至 1964 年的那个特殊年代,上美敢于制作了《大闹天宫》的彩色动画长片。

(那个时代谁收藏一本古代神话小说都可能被视为“封建糟粕”的)

1979 年更制作了《哪吒闹海》,这部电影在 1980 年还被送到戛纳参展,成为首部参展的华语动画电影。(当时出国送展代表了文化意识形态,是很严肃的事情。)

在这样的背景下,《西游记》成为第一部被“翻拍”的四大名著,也就不奇怪了。

扯远了点,我们说回孙悟空。

在当时,“孙大圣”这个角色的选角难度非常大。

首先,他不是“人”,没有任何“体验派”能在日常工作、生活里,有孙悟空的感受与经历。

其次,他也不是“妖”,不能拍出一个让大家害怕,野性十足,张口就要吃人的“妖王”的形象。(书里实际如何,先放在一边。)

这个角色,必须有其灵性、野性的一面,又做到一身正气,让大人、孩子都喜欢。

这在表演上,是非常有难度的。

更别说当时的服化道没有今天的电脑科技,要从演员的小动作(如眨眼挠腮)、行走坐卧上,接受这就是一个似猴似人的“孙大圣”。

这一切都给孙悟空的选角,提出了超高难度。

导演、编剧操碎了心,先后找过无数武术演员、话剧演员、戏曲演员。

在那个年代,可没有视频面试。孙悟空的形象也不太可能去各大电影、戏曲学院找学生。

很多人是接到一个电话,就防下手头工作,坐上一两夜的火车来到北京。

只为了让剧组“看一眼”。

然后留下一个联系方式,回去原单位等消息的。因为剧组的组建就要花几个月。

实际西游记剧组 1982 年 2 月正式成立,开机试拍已经是 7 月了。

这期间,最后锁定的“孙悟空”角色,有几个人,包括武术演员、话剧演员、戏曲演员。

其中京剧演员李万春是一位,但李万春坚持要用戏曲舞台上的“勾脸”,因创作分歧而作罢。

还有李万春的儿子李小春,可李小春是内蒙古京剧团的台柱子,轻易借不出来;

又去找过京剧团学员董志华,奈何董志华当时很火,剧团不借,只好又作罢。

最后,导演杨洁打电话给当时的浙江绍剧团团长,有“南猴王”之名的“六龄童”章宗义老先生。表示想要去其所在的浙江剧团挑演员。

“六龄童”原名叫章宗义,是浙江绍兴“猴王世家”第三代传人。他六岁开始学艺,所以艺名六龄童。演了一辈子猴戏,教过 200 多个学生。

1981 年 12 月 28 日,杨洁满到访绍兴。六龄童老先生此时已经年高,带着儿子章金莱到车站迎接。

总之呢,这趟绍兴之行,老先生大力推荐自己的孩子,弄得杨洁导演也有点为难,但依旧只得表示“先试一试”。

《杨洁自述:我的九九八十一难》中曾写:

“看来老爷子是要把自己的儿子推荐给我,可是我还没有看到老爷子答应过我的那些绍剧团的小猴子,总得让我有个挑选的余地呀!”

总之,1982 年 2 月 2 日,章金莱在父亲六龄童、堂哥小七龄童的陪伴下,来到北京面试。

当时内地影视剧组的工作模式是“对重要角色选定几位备选主演,一起参加培训,在培训观察中逐步确定最终主演,其他人回到原单位。”

而在之后的面试与观察中,的确章金莱的猴戏表演非常出色。

最终赢得了评委的全票通过,并正式调其到中央电视台拍摄《西游记》。

章金莱此时有了艺名“六小龄童”。

这里有段家族渊源。

前面说了,章宗义老先生是浙江绍兴“猴王世家”第三代传人。

他有几个孩子,其中一个儿子叫章金星,自小就展现出非常强的戏曲表演天赋。本是章家期待的“猴王”传人。

但不幸的是,这位哥哥在 17 岁因白血病早夭。而章金莱接过了哥哥手上的金箍棒,自小开始学习猴戏。而且很能吃苦考,进了浙江昆剧团。

后来的拍摄过程也证明,作为“猴王世家”的六小龄童,的确对演猴子有一定天赋,也非常努力。

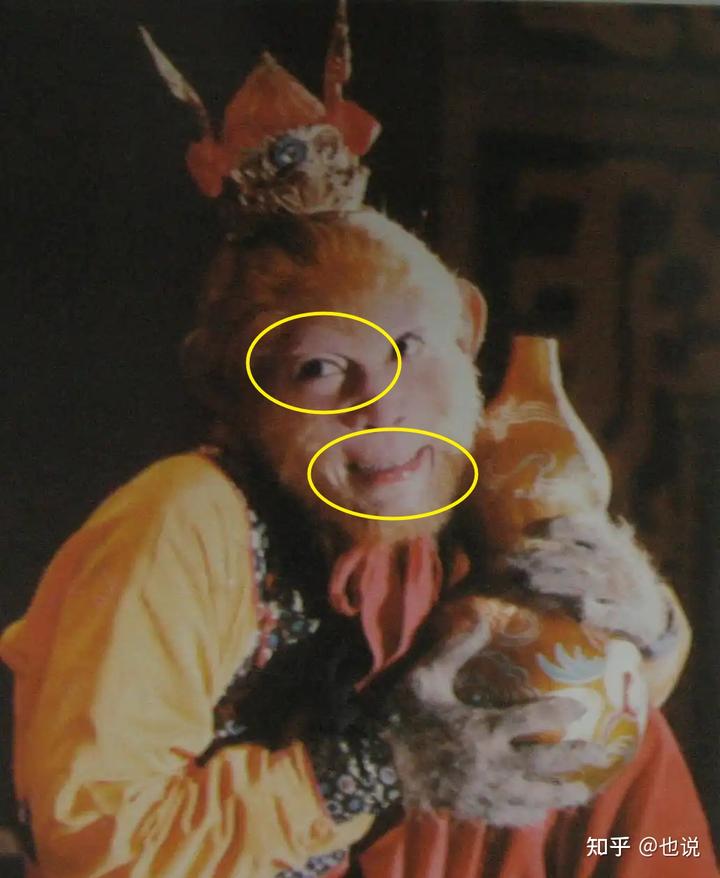

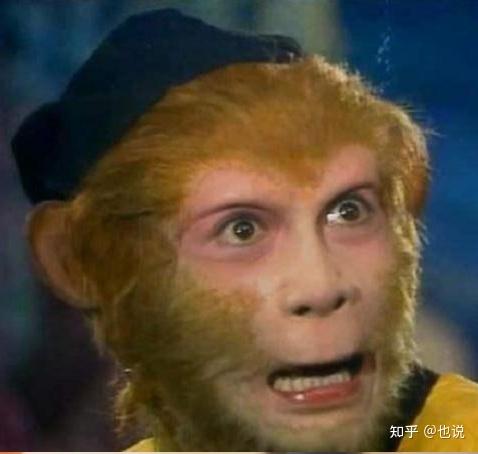

因为当时的化妆水平落后,“孙悟空”脸部是一层比较厚的猴毛和面具。

演员只有眼眶四周、嘴巴四周和鼻尖的皮肤是自己的,可以做出表情。

而想要演绎出悟空愤怒、悲伤、嬉笑、黯然等各种情绪状态,就只能通过这少数的部位展现。

而六小龄童的确做到了“眼睛有戏”,配合剧情需要,展现出了既像猴子,又有人类悲喜的表情细节。

这在当年没有电脑动画和现代硅胶道具的时代,已经殊为难得。

同时,这部剧还用了大量“前所未有”的特效。

而这些上天入地、烟熏、火燎、捆绑、悬吊、翻滚,的危险武打动作,大部分是演员亲身完成的。

这点今天看来难得,在当时的内地是常态。

一些演员没有能力完成的(比如游泳、蹦床),也还是会有替身。

但从客观评价上,演员拍摄这部剧的过程的确承担了更大的难度与风险。

比如当时内地没什么人懂钢丝威亚,剧组是和香港同行边拍边学。

结果有一次钢丝断裂,六小龄童从空中摔落,导致骨折。

再比如开头的那个孙悟空在云端筋斗的画面,据说是用“蹦床”完成的,再合成的背景。

海底龙宫的迅游,则是用滑板推拉完成。

这些在当时都对演员的身体素质和演技提出了很高的考量。因为没有什么“前例”可以借鉴,只能自己边拍边学。

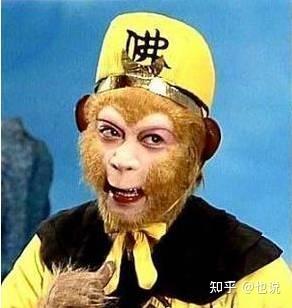

一些“孙悟空”的标志动作,也是由六小龄童的表演广为人知的。

除了自创的,有一些是书中描述,还有一些是传统戏剧动作,但都是他第一次在电视荧幕上演绎出来,所以这里仅说“广为人知”。

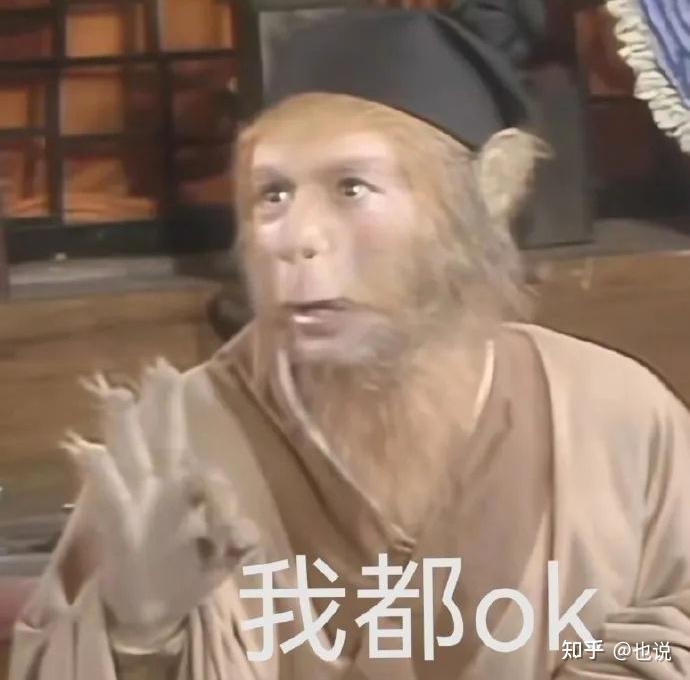

比如抓耳挠腮的着急样子,火眼金睛的俏皮眨眼,定身施法口吐仙气一指,远眺的手搭凉棚。

很多到了今天,依旧是“表情包”。

不需要说话,就能看出孙大圣内心的情感。让人有种看周星驰《喜剧之王》表演的感觉。

此外,整个拍摄过程也非常辛苦。

因为日常要带着硫化乳胶的面罩,每次上妆要很久,所以日常不脱,卸妆则要用酒精把胶水化开,

据说悟空和八戒两位演员演员面罩下的皮肤,当时惨不忍睹。

尤其剧组经常在南方炎热、潮湿的地方拍摄,全程都比较煎熬。

这虽然与演技无关,但也算作为那个时代演员的一种工作难度吧。

最后,六小龄童其实也演过一些其他角色。

1991 年,六小龄童在《1939·恩来回故里》中,扮演过周总理;

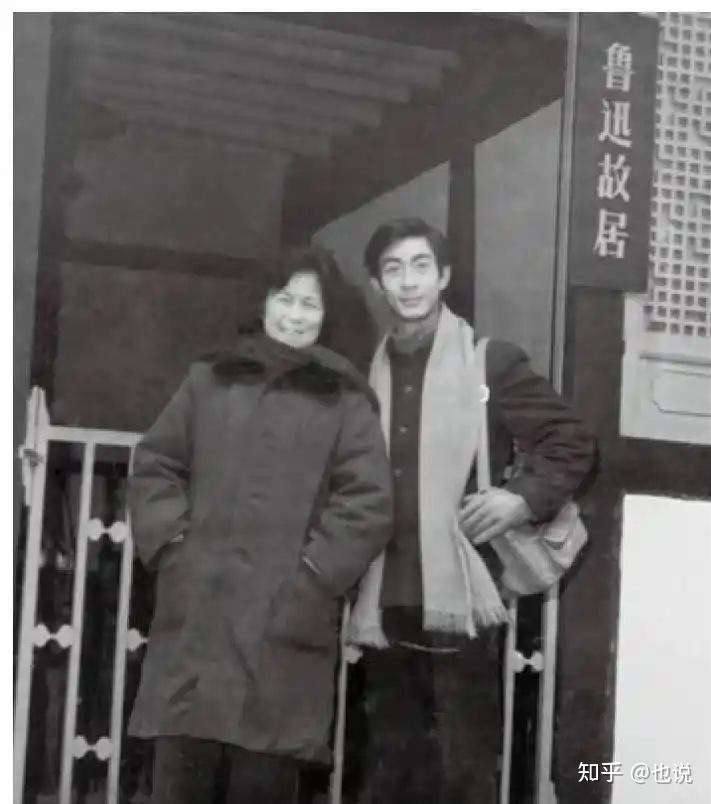

后来在歌舞剧《诗意中国》中,扮演过鲁迅

后来也尝试过一些其他角色,但或许是孙悟空的个人烙印太重了,所以很少演现代戏。

整部《西游记》加上后面 1998 年的续拍,唐僧有 3 个扮演者、猪八戒有两个扮演者、沙僧有两个扮演者。

只有六小龄童,从头演到了尾,只有一人担当。

也算是剧组和观众,对其的某种认可吧。

此外,

查资料中,还看到了一些他年轻时候的照片,作为演员在当时也算眉清目秀。

至于其在网络时代的一些传闻,有谣言、有抛开演技对演员私生活的议论,这里不置评。

我一直认为,脱离角色和表演,去讨论演员的一些戏外问题,就像是吃了一盘菜,就非要研究下厨子的爱情观一样的无稽。

仅从其在 1982 年,接下“孙悟空”一角,并用个人热情配合剧组的演绎呈现来说。

感觉在那个时代,是一位优秀的演员,给观众呈现了大家心中一位神话人物应该的样子。

那么后来这么多年,无数版本的“大圣”,或多或少仍能看到他留下形象的影子。

算是并未辜负《西游记》这部中华文化瑰宝的价值。

当然,这部戏幕后和其他演员也多有贡献,但不在本问题讨论暂不提及。

回答参考和多篇回忆、访谈的内容,如有疏密不周,欢迎指出虚心修改。

版权声明:回答未授权任何知乎外平台使用,如有侵权将投诉并追责。

如何评价“鸡排哥”在景德镇文旅座谈会的发言?为什么近两年大闸蟹没有那么火爆了?北京被称为美食荒漠的原因是因为豆汁和酱菜吗?