因为,过敏是人体重要的自我保护机制。

想象一个场景,你只身一人,穿越到了几万年前的原始森林。

你需要食物果腹,然而,这里却没有你所熟悉食物。

树上长的是奇异的果实,地里是你从未见过的根茎。

哪些食物可以吃,哪些食物不能吃?

你几乎没有任何经验可循。

当然,你可以通过闻气味,来判断食物是否变质——香气怡人的瓜果,也许是可以食用的;而恶臭腐败的东西,大概率是会吃坏肚子的。

进一步,你还可以试着品尝来确认自己的判断——好吃的东西,通常也都应该“能吃”;但若存在苦味,通常意味着有毒。

然而,并非所有的毒素,都能那么轻易地被品尝出来。

但好在,进化给了我们更多的保护机制。

在食物通过了气味和味觉的检查点后,我们的消化道还要对其进行进一步的审查。

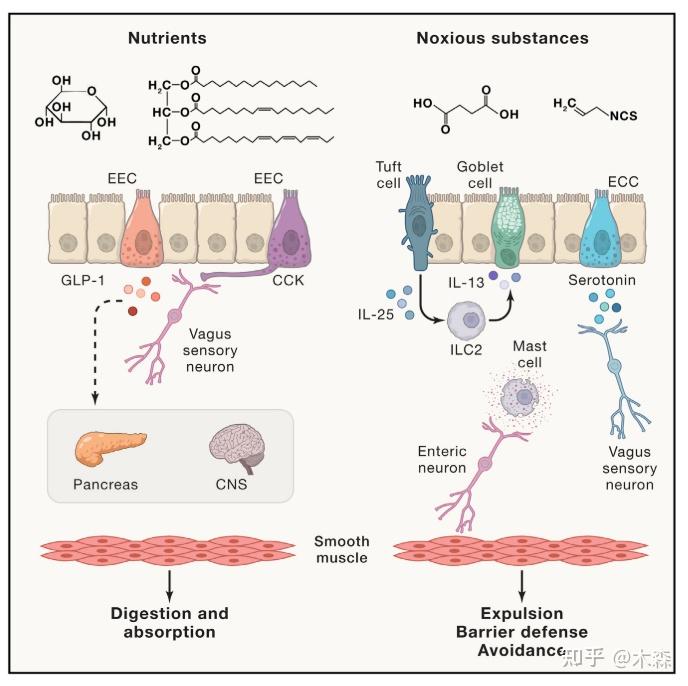

我们肠道上分布着一群能感知食物成分的细胞,其中包括:

- 肠内分泌细胞(entero-endocrine cells,EECs)

- 肠嗜铬样细胞(entero-chromaffin cells,ECCs)

- 簇细胞(tuft cells)

在这些细胞的表面,分布有多种外源物质感受器。

通过这些感受器,它们就能识别出特定食物的类型,并作出相应的反应。

可以说,它们是藏在肠道里的“舌头”。

比如,肠内分泌细胞中的L 细胞,能感受到“甜味”——在感受到葡萄糖后,它们会分泌胰高血糖素样肽 -1(GLP-1),从而帮助降低餐后的血糖反应。

再比如,肠内分泌细胞中的I 细胞,能感受到“脂肪味”——在感受到油脂成分后,它们会分泌胆囊收缩素,从而促进胆囊和胰腺分泌消化液。

而像肠嗜铬样细胞,它们能够感知到肠腔中的一些有害物质。

在感知到有害物质后,它们会分泌血清素和组胺。

其中,血清素能激活迷走传入神经诱发恶心的症状,告诉你“不能再继续吃这种东西了”。

而组胺,则能引起胃肠蠕动和粘液的分泌,从而促进有害物质的排出。

至于簇细胞,它们能够感知到寄生虫的存在。

在发现寄生虫后,它们会激活 2 型免疫反应,试图将其驱逐出境。

以上的这些,都属于肠道的化学感觉系统。

这一系统是紧随“嗅觉防御系统”和“味觉防御系统”之后的第三道防线。

然而,世界是危险的。

面对复杂的世界,三道防线可能仍然是不够的。

就像人类的味觉,只能感觉到来自谷氨酸的“鲜”,而无法感受到其他的氨基酸;

人类的味觉,也只能感受到来自钠盐的“咸”,而无法感受到其他的矿物质;

肠道化学感觉系统上的感受器,也依然是有限的。

面对复杂多样的毒素,各种有毒的生物碱、氰苷、凝集素、霉菌毒素,肠道化学感觉系统也难以招架。

但幸运的是,进化给我们提供了终极的防御机制,即过敏反应。

因为,只有过敏反应,才能生成能识别万千物质的 IgE 抗体,从而应对世上的万千毒物。

1.过敏:自我的保护机制

许多所谓的“病理”,只不过是正常的“生理”;

而另一些“病理”,也只是正常生理反应的某种畸变;

要理解病理,我们必须先理解生理。

最早人们认为,过敏的发生,只不过是免疫系统“认错了人”——比如,将无害的食物,当成了有害的寄生虫。

生活条件改善了,寄生虫没了,免疫系统就开始找替罪羊进行攻击,于是便产生了过敏。

乍一听似乎很有道理;但仔细琢磨就会发现,这种观点是站不住脚的。

没错,针对寄生虫感染的免疫反应,和针对食物抗原的过敏反应,存在有相同的免疫机制。

它们都涉及到了 Th2 细胞和 IgE 抗体。

但这并不意味着,过敏就是“免疫系统认错了人”。

首先,针对食物的过敏反应可以非常迅速——有时在几分钟内就会发作。

如果真的是人体把过敏原当成的是慢性感染的寄生虫,那根本就没有必要那么快地发动军火。

我们知道,细菌和病毒,都是复制极快的病原体。

在对抗这些病原体时,人体的免疫系统都会花上几小时甚至几天的时间准备免疫攻击;

而过敏反应的速度是如此之快,这是“寄生虫”理论无法解释的。

其次,过敏反应会针对许许多多不同的抗原,从棉絮到小麦,从乳胶到蜂毒,从青霉素到金属镍…… 这些过敏原没有任何相同的化学性质。

若是简单地归咎于“认错人了”,完全无法解释过敏反应的广泛性。

那真相是什么呢?

真正的情况也许是,过敏本身就是人体的一套自我保护机制。

过敏反应是 Th2 细胞参与、IgE 抗体介导的一类免疫反应。

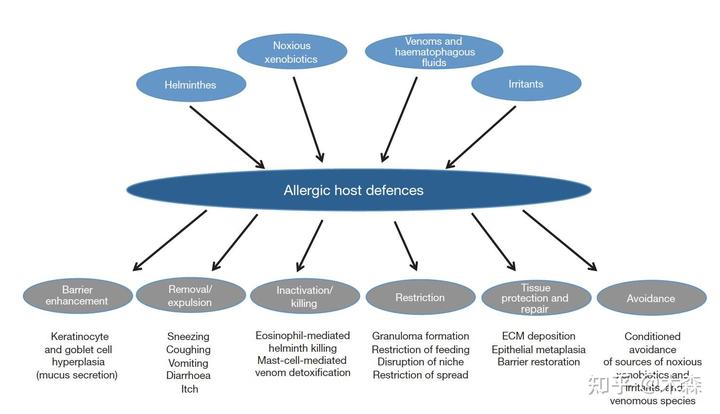

在人体遇到下面四类物质时,都有可能会产生这种免疫反应:

①寄生虫;

②毒液(比如蛇毒)和吸血动物的分泌液(比如蚊子的分泌液);

③外源异物(如,外界化合物、药物和食物);

④环境刺激物(如,灰尘、花粉)

而于人体而言,这四类物质,基本上是一回事——都属于有毒的东西,都应被视作“过敏原”。

在这个框架下,许多现象都能得到很好的解释。

为什么过敏反应有时会如此迅速?

因为像蛇毒、蜂毒这样的“过敏原”是可以致命的。过敏反应迅速而激烈,只为了抵御那千钧一发的危机。

至于各种过敏的症状,包括瘙痒、流鼻涕、打喷嚏、咳嗽、呕吐、腹泻,都在干同一件事情。

即,试图驱逐有害的物质,将它们赶出皮肤、赶出呼吸道、赶出消化道,从而减少毒物对人体的伤害。

而与此同时,这些令人恼火的症状也是在提醒宿主——“这东西是有毒的,不能再碰了。”

深入到过敏的生化机制中,我们也可以观察到过敏对人体的保护作用。

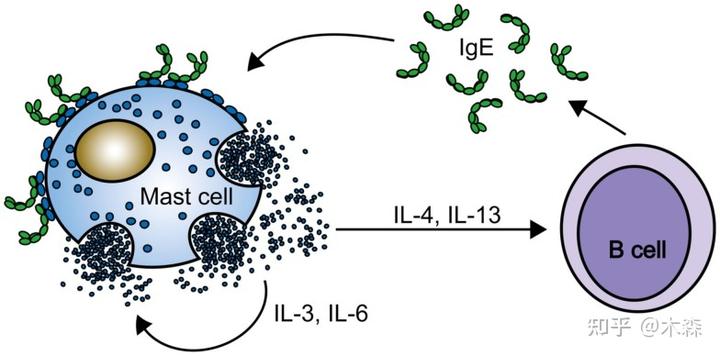

在敏化发生后,人体就会生成对应物质的 IgE 抗体。

而相应的 IgE 抗体经过血液循环,就会插在肥大细胞的表面上,作为肥大细胞的武装。

肥大细胞是人体的屏障卫士,它广泛地分布在皮肤、肠道、口腔黏膜、呼吸道黏膜的表面。

当其表面的 IgE 抗体识别到“过敏原”后,肥大细胞就会释放组胺、白三烯、前列腺素等炎症介质,从而发起人体的抵御反应。

肥大细胞是在前线巡逻的战士,而敏化赋予的 IgE 抗体,则是给战士配备的精密探测器。

正是这种位于人体屏障一线的全副武装,保卫着人体免受毒物的侵害。

值得一提的是,某些 IgE 抗体在经过加工后,还能成为超高亲和力的 IgE 抗体。

这些超高亲和力的 IgE 抗体,能够识别非常微量的“过敏原”,从而提供了极度灵敏的免疫监视作用。

过敏反应,是人体的一套防御毒物的自我保护机制。

但这套机制,存在着一个天然的缺陷。

你的基因希望被留存;但你一旦被毒死,你的基因就会在人类的基因谱中除名。

被毒死的后果实在太严重了,所以有些时候,免疫系统宁可错杀,也不可放过。

而正因为如此,许多原本“无害”的食物,也会在某些情况下被误判为毒物,从而受到免疫系统的攻击。

那这种误判是怎么产生的呢?

一方面有食物本身的原因——一些食物天生就比另一些更容易造成过敏。

而另一方面,则和众多环境因素有关——胎儿时期的暴露、幼儿时期的喂养、过往的感染、既往的用药、此前的疾病……都会影响到过敏的发生与发展。

理解这种误判产生的原因,也许能为我们提供逆转这种误判的可能性。

2.为什么一些食物比另一些更容易引起过敏?

不要以为,天然的食物,就自动会是安全的。——世界卫生组织,《食物中的天然毒素》

我们已经知道,过敏反应,很多时候是人体的一种自我保护——保护人体免受毒物的侵袭。

而之所以免疫系统会把一些食物误判成毒物,很重要的一个原因就是,许多食物本身就是“有毒”的。

永远记得,没有什么植物或动物,是生来就准备给人类吃的。

在漫长的演化过程中,动物与植物之间,捕食者和被捕食者之间,也一直是相爱相杀的。

金合欢树和长颈鹿就是一个很好的例子。

为了不让长颈鹿吃到树叶,金合欢树“选择”了长高,但不料长颈鹿也跟着一起长高了。

长高无解,金合欢树“选择”了长刺;然而,长颈鹿也顺着演化出了灵巧的舌头。

物理防御不成,金合欢树开始“学着”分泌毒素——在觉察到被啃食时,就分泌出有毒的生物碱;

不过,长颈鹿也“想出了”应对方法——在觉察到树叶变苦时,就换另一棵树继续采食……

许多植物也都是这样——因为无法奔跑,所以只能利用化学武器来作为防御。

而最终,那些能够生产毒素的植株,更容易被自然选择保留下来——因为它们更不容易被吃掉。

事实上,可食用的东西和不可食用的区别,往往就在于毒性的大小上。

比如,在漆树科的植物中,有非常毒的毒漆藤

——仅仅是接触其树汁,就会引起接触性过敏,形成起水泡的皮疹。

这是因为,毒漆藤中存在有毒性较强的酚类物质——漆酚(urushiol)。

而同样是漆树科,也有许多可食用的成员,包括开心果、腰果和芒果。

不过几种食物,也常常落入容易过敏食物的榜单。

这是因为,其中也会存在刺激性的酚类——“烷基间苯二酚”(alkylresorcinols),只不过其毒性要远小于漆酚。

漆树科的植物借助“酚毒”,而豆科的植物利用的则是生物碱。

而生物碱毒性的大小,决定了一种豆类是否能被食用。

那些不可食用的豆类,往往能产生诱发神经毒性和肝脏损伤的剧毒生物碱。

至于大豆、花生、扁豆、豌豆等可食用的豆类,在经过适当处理后,其中只会留下少量的低毒刺激物,比如一些可能干扰代谢的非蛋白质氨基酸。

那么,为什么一些食物比另一些更容易引起过敏呢?

答案也和“毒性”有关。

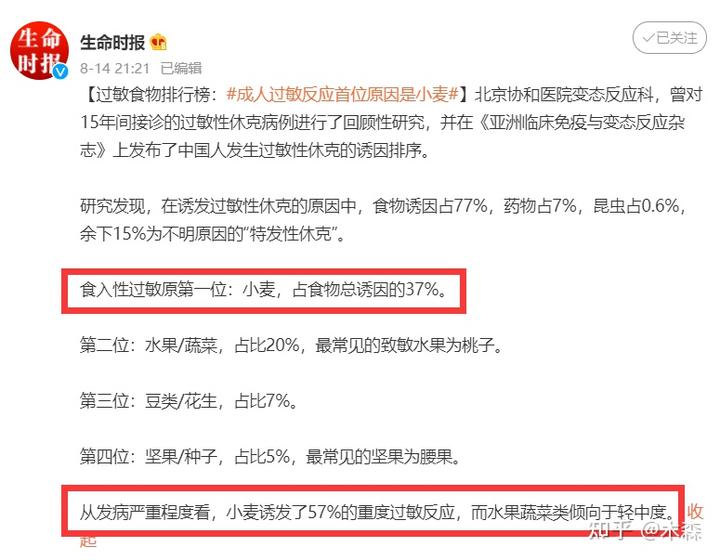

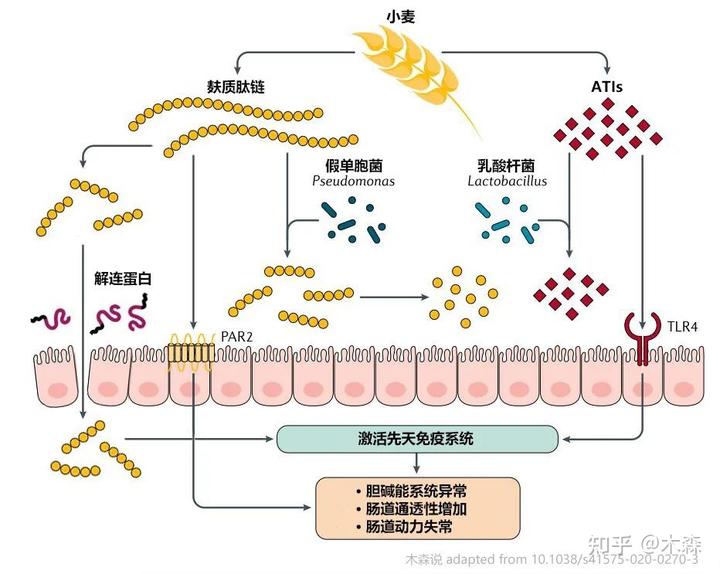

比如,排在食物诱发过敏性休克第一位的小麦,其中就存在两类关键的“毒性”成分。

一类是麸质——这是一类难以被消化的蛋白质;在易感人群中,它会引起肠道屏障的损伤,并触发肠道的免疫反应。

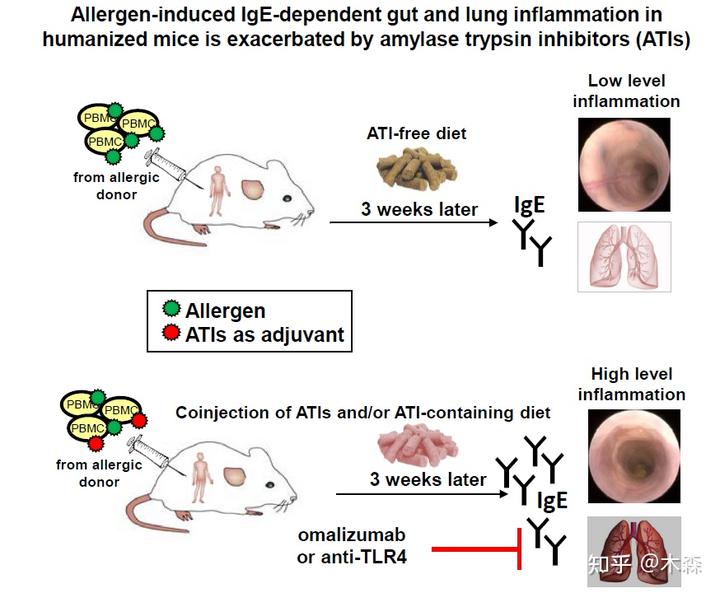

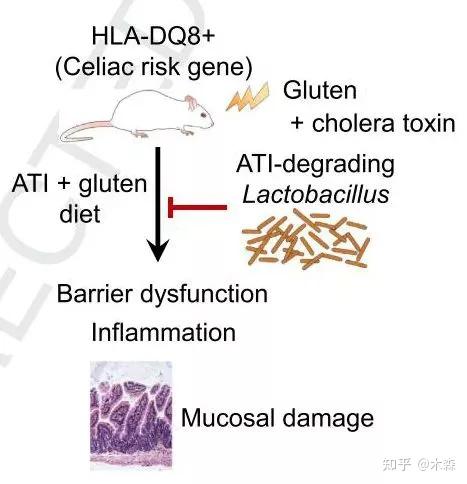

而另一类,是胰蛋白酶淀粉酶抑制剂(ATIs);这种物质存在促炎的特性,在过敏模型中,ATIs 会加重过敏的反应。

其余的容易过敏的食物,也都存在类似的特性。

比如,在许多蔬果(特别是桃子)的表皮上,存在有脂质转移蛋白。这类蛋白质本身就属于植物防御系统的一部分——它能够抵御消化,并抑制酶的活性。

类似的,鸡蛋中存在有能够抑制胰蛋白酶的卵类粘蛋白。

至于牛奶,其中的脂质中也可能溶解进一些酚类物质——这些酚类物质由牛的肠道微生物产生,并且可能具有“微毒”

……

食物致敏性的差别,很大程度上源自于其毒性的差别。

但我们也大可不必谈毒色变。

据统计,人类每年平均摄入的天然毒素种类就多达 5000-10000 种。

在大多数情况下,人们并没有产生过敏——免疫耐受仍然是常态。

那些可食用食物的毒素,通常并不会严重地危害健康。

它们通常只是抑制消化酶的活性,引起一些免疫反应,或者在分子层面造成细胞膜的损伤。

而人体,也往往有一系列的手段,去化解这些问题。

因此,一个更重要的问题是,对食物的免疫耐受是如何被打破的?

或者说,那些原本最多只是微毒的食物,是如何被免疫系统当成是大敌的?

3.“食物”是如何被当成“毒物”的?

食物过敏的本质,是免疫系统将食物误判成了毒物。

虽然许多食物本身就存在小毒;但在大多数情况下,食物本身的毒性还不足以让免疫系统如临大敌。

更常见的情况是,食物和其他“剧毒”的东西混在了一起,从而让免疫系统误认为“这种食物有毒”。

在动物试验中,诱导小鼠过敏,一个常用的方法就是过敏原 + 毒素。

想要诱导鸡蛋过敏,那就给小鼠喂点鸡蛋蛋白 + 葡萄球菌肠毒素 B;

想要诱导小麦过敏,那就喂点麸质 + 霍乱毒素;

而几乎对任何食物的过敏,都能够用“过敏原 + 毒素”的方案来进行诱导。

海鲜过敏,大概率就和毒素的伴随有关。

海鲜中的常见过敏原包括原肌球蛋白(tropomyosin)和小清蛋白(parvalbumin)。

这两种过敏原虽然都耐高温耐消化,但它们本身并不具备太大的毒性。

然而,贝类和虾蟹类的海鲜,却容易受到外来毒素的污染。

你应该知道,赤潮地区的海鲜不能吃;其原因就在于赤潮中存在着大量的有毒藻类。

这些藻类能产生多种毒素,包括神经性贝毒、麻痹性贝毒、腹泻性贝毒等等。

摄食了这些藻类的贝类,就会带上相应的毒素。

而吃了这些贝类的人类,有时就会出现急性食物中毒。

这短期的急性中毒,可能就完成了一次过敏的诱导。

除了海藻毒素的混入,生蚝之类的海产也容易受到诺如病毒的污染。

研究表明,被诺如病毒感染的肠道簇细胞,会产生过敏相关的反应。

而生食了被诺如病毒感染的海鲜,可能是造成海鲜过敏的一大原因。

在食物中毒的情况下,毒素和食物是在体外就被混合好的。

而有的时候,毒素和食物的混合,可能会发生在肠道中。

我们知道,肠易激综合征这种疾病,存在有食物过敏的因素。

而研究发现,在这些患者的肠道中,更容易找到有害菌和有害菌分泌的毒素。

23%的肠易激患者的粪便中存在金黄色葡萄球菌,而在健康对照中,这个比例是 9%。

47%的肠易激患者存在 1 种以上的有毒的超级抗原,而在健康人群中,这个比例是 17%。

我们可以推测,一部分患者的肠道食物过敏,可能恰恰是拜“肠菌毒素”所赐。

近朱者赤,近墨者黑,这是免疫系统判断毒物的重要逻辑。

过敏反应,标记的是蛋白质。

那些本身有毒,或与毒素混合在一起的蛋白质,就更可能被当做是“丑类恶物”。

而除了与毒素混在一起,那些“硬闯人体”的“不速之客”,也更容易被免疫系统认作敌人。

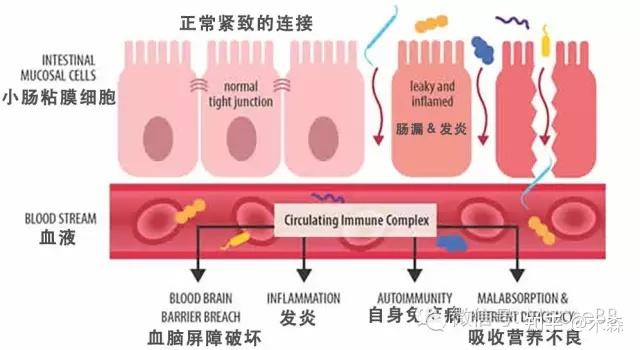

我们的肠道屏障,是隔离食物和内环境的一道重要屏障。

因为屏障的存在,我们的肠道得以选择性地吸收食物中的营养;

至于那些大分子的食物蛋白,通常是被隔绝在外的。

但如果你的肠道屏障出现了漏洞,那么大量的食物抗原,将横冲直撞地进入肠道内部。

这个时候,这些未经处理的抗原,就会促使 Th2 细胞的产生,从而引发人体的过敏性防御。

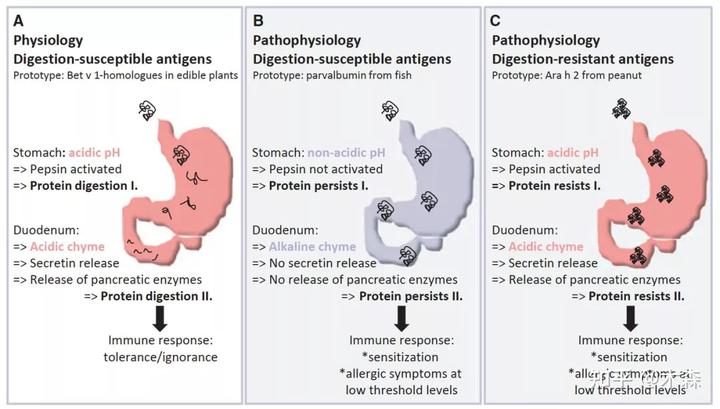

如果缺乏胃酸或消化酶,这种情况还可能会进一步地加重。

研究发现,在那些原本不存在过敏的患者中,有 10% 的人在使用了 3 个月的抑酸药物后会产生食物过敏。

原因不难理解。

因为胃酸和消化酶缺少,将有更多的未消化的蛋白质进入肠道,而这就给过敏创造了更多的机会。

从肠道的大门中硬闯进来,已经是罪不可赦了。

但若是直接从皮肤屏障或呼吸道屏障“破窗而入”,那就更是罪加一等。

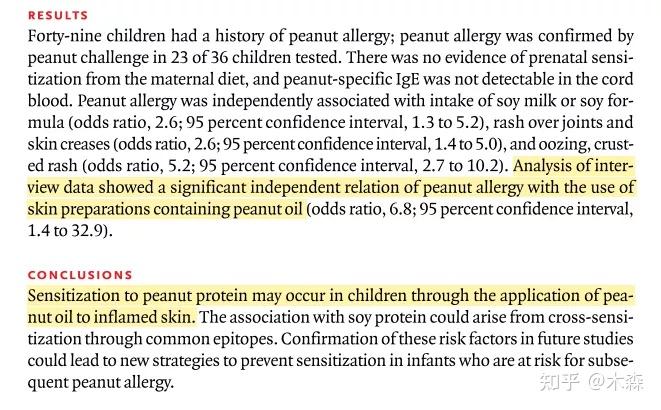

研究表明,使用过含有花生油的护肤品的孩子,更可能患上花生过敏。

原因在于,花生油中仍然含有少量的花生蛋白。

这些含花生蛋白的护肤品,如果擦在了湿疹的患处,就相当于让花生蛋白通过受损的皮肤屏障穿越进了身体。

而面对从皮肤屏障中闯入的意外之敌,免疫系统自然会发起攻击。

类似的,经常和面包打交道的面包师,也容易患上小麦过敏。

因为长期和面、揉面,空气中少不了小麦粉尘。

而呼吸道黏膜和小麦粉尘的慢性接触,就会最终引起身体对小麦的敌对反应。

所以,好端端的“食物”是如何被当做“毒物”的?

一方面,近毒者毒。

食物蛋白未能或未被完全消化,并且和毒素混在了一起,即会被当成是敌人。

另一方面,乱闯屏障者毒也。

食物蛋白只应规矩地在肠道中经过;但如果硬闯了皮肤屏障、呼吸道屏障或肠道屏障,则会被当成是不法分子。

而这就是过敏发生的重要机制。

4.为什么大多数人并没有发生过敏?

食物过敏是免疫系统将食物误判成了毒物。

前面我们已经讲到,许多食物本身就是存在一定毒性的;

而当食物与毒物混合在一起,或者食物误从皮肤、呼吸道或消化道闯入了人体的内环境,也可能会被免疫系统当成是不速之客,从而引发人体的过敏式攻击。

不过,我们必须得承认,尽管世界如此危险,但过敏的发生,并非“一触即发”。

大多数人的免疫系统,并没有随意地将食物标记成“坏人”。

抛开那些实际过敏但并不自知的人不谈,人群中依然有相当比例的人是不存在过敏性疾病的。

这也就意味着,人体中有另外一套机制,在平衡着过敏反应。

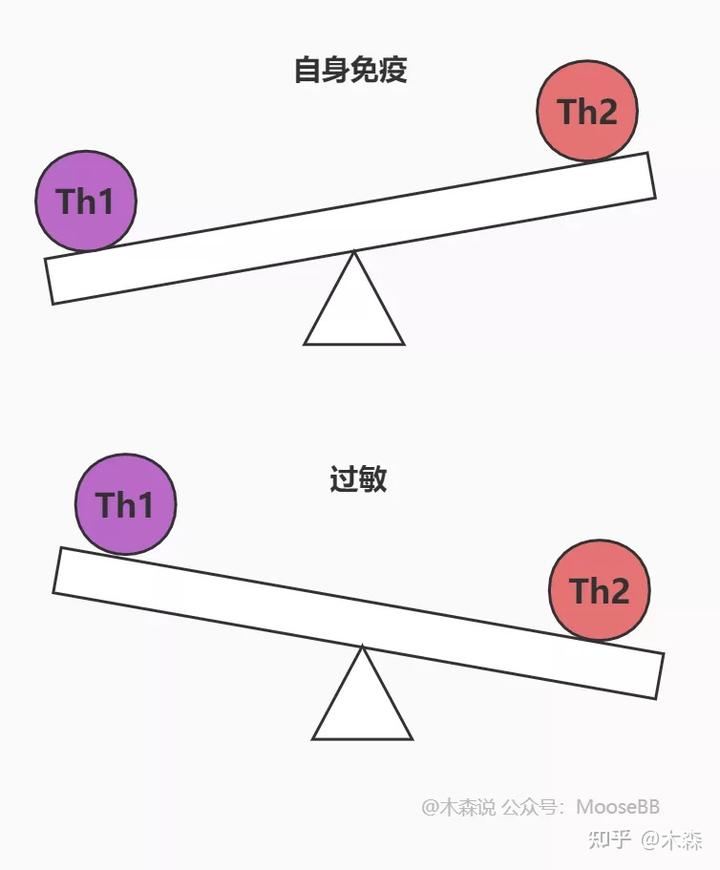

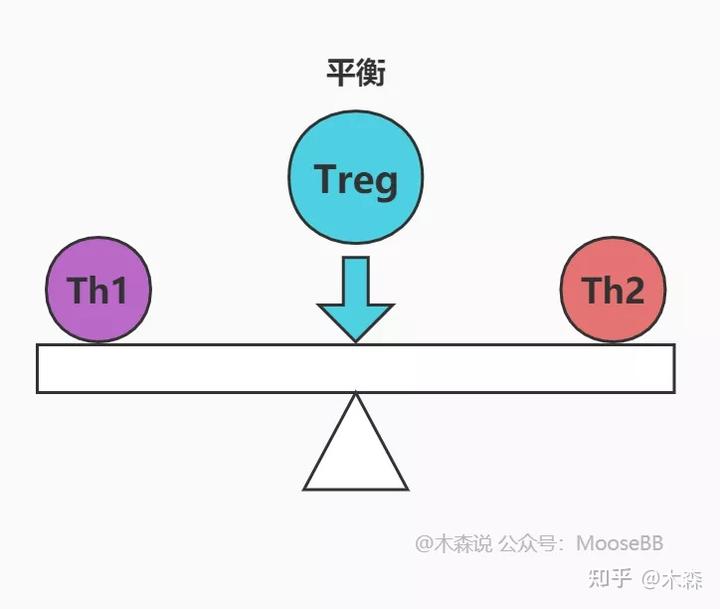

你可能听过 Th1 主导和 Th2 主导的说法。

过去,人们认为 Th1 细胞和 Th2 细胞间存在有此消彼长的关系。

这一观点称,当 Th1 主导时,人体会倾向于发生自身免疫;而当 Th2 主导时,人体会倾向于出现过敏。

然而,这种说法并不完全正确。

事实上,不管是 Th1 还是 Th2 细胞,被过度激活后,出现的都是“不耐受”。

只不过,自身免疫病是对自身组织的不耐受;而过敏是对外来物质的不耐受。

两者的关系,并非此消彼长。

研究发现,在过敏人群中,自身免疫病的发病率要远高于普通人群。

而乳糜泻这种自身免疫病,和小麦过敏这种过敏性疾病,也可以在同一个人身上出现。

我们现在知道,不管是自身免疫还是过敏,这两种“不耐受”的对立面,存在着共同的牵制要素。

那就是以调节性 T 细胞(Treg 细胞)为代表的免疫耐受机制。

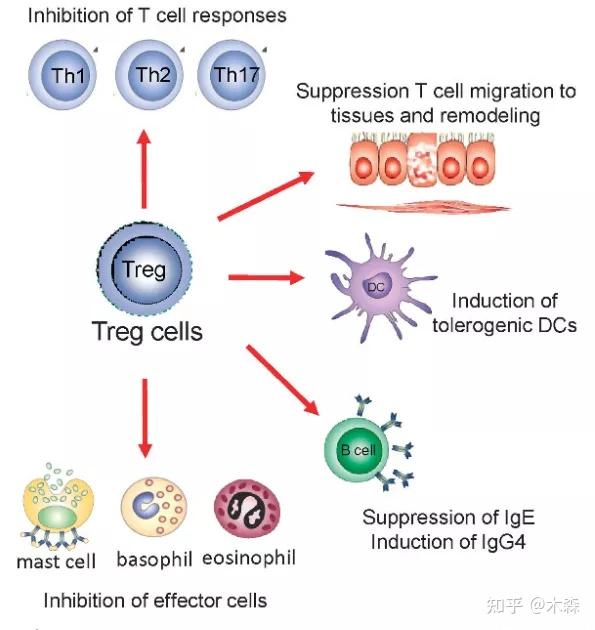

Treg 细胞是一组具有抑制功能的细胞。

而过敏的整个过程,都直接或间接地受到 Treg 细胞的调控。

在过敏反应中,树突细胞会呈递抗原,诱导 Th2 细胞的生成——而 Treg 细胞能促进生成耐受性的树突细胞,使其为“耐受”服务。

Th2 细胞会释放炎症因子,引起局部组织的炎症反应——而 Treg 细胞能抑制 Th2 细胞,并阻止它的促炎行为。

B 细胞会释放 IgE 抗体——而 Treg 细胞能抑制 IgE 抗体的释放,并促进保护性的 IgG4 抗体的生成。

肥大细胞和嗜碱性粒细胞会释放炎症因子——而 Treg 细胞却能够抑制这两种细胞的活化和脱粒。

图:Treg 对过敏相关细胞的作用 - 来源:10.1038/gene.2014.45

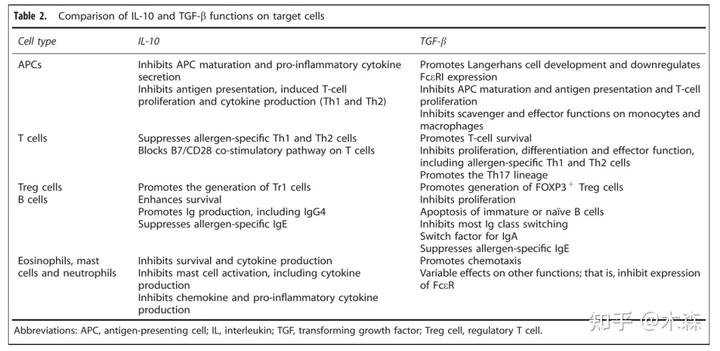

在 Treg 细胞的调节作用中,涉及到IL-10 和 TGF-β这两种重要的抑制性细胞因子。

IL-10 能够抑制多种炎症因子的生成,并阻碍过敏相关 T 细胞的增殖。

在长期接触蜜蜂,但不对蜂毒过敏的养蜂人中,就存在有较高水平的 IL-10。

至于 TGF-β,它能抑制抗原特异性的 IgE 抗体,并能诱导产生更多的 Treg 细胞。

而这两种细胞因子,在诱导口服耐受中都起着重要的作用。

所以,过敏的发生,可能源自于“毒物”的侵袭,但其根本的原因,还在于平衡被打破。

在耐受性的平衡维系中,Treg 细胞是不可或缺的要素。

而诱导和重新恢复抗原相关的 Treg 细胞,将是预防和治疗过敏的关键。

5.预防过敏:生命早期的两个关键

食物过敏,是免疫系统将基本无害的食物当成了坏人。

那有没有办法告诉免疫系统,“这不是坏人,而是朋友”?

有的。人体的免疫系统似乎也是“怕生”的,它们更可能会把“陌生人”当成是“坏人”。

如果能让免疫系统提早地熟悉某种食物,通常就能建立起对这种食物的耐受性。

而这在生命早期尤为重要。

人们常说,孩子是一张白纸。

这句话是说,孩子的思想具有高度的可塑性。

但其实,高度可塑的,并不只是孩子的思想,还包括孩子的免疫系统。

在生命早期,孩子的免疫系统还没有发育完全,免疫系统对于外来的抗原处于一个相对包容的状态。

这种包容性,为建立起食物的耐受性创造了良好的条件。

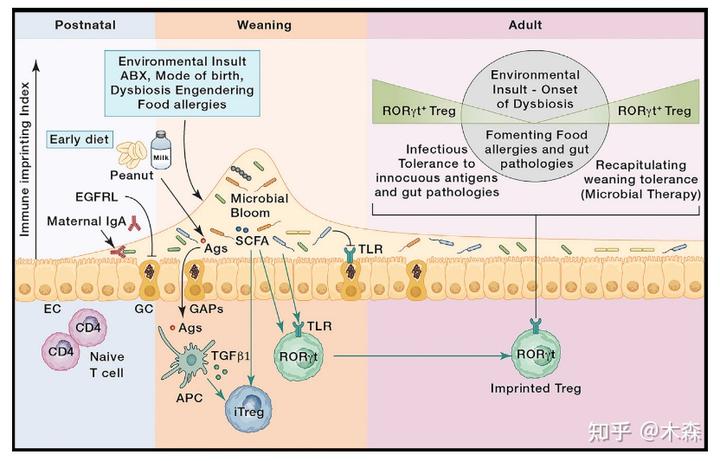

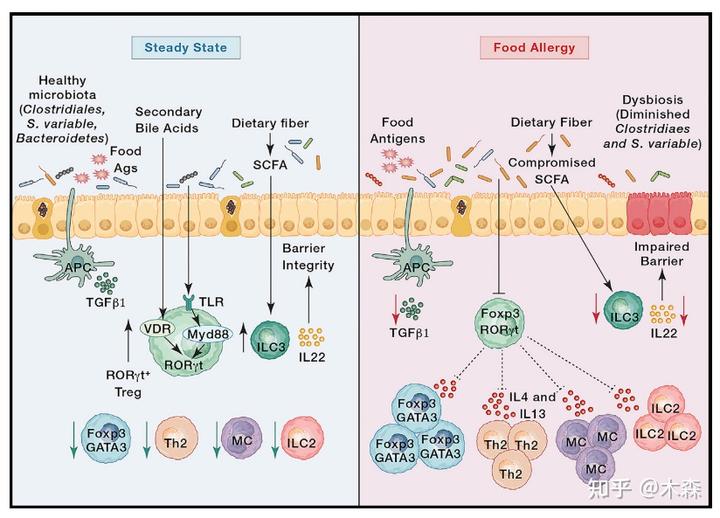

当孩子在添加辅食时,在免疫系统和健康菌群的共同作用下,会生成特异性的 RORγt+Treg 细胞。

比如,在辅食期添加花生酱,就会生成“认识花生”的 RORγt+Treg 细胞;添加鸡蛋,就会生成“认识鸡蛋”的 RORγt+Treg 细胞。

我们前面已经提到,Treg 细胞能够抑制过敏反应。

而 RORγt+Treg 细胞,作为 Treg 细胞的一个子类,对预防过敏的发生起着尤为重要的作用。

肠道中缺乏 RORγt+Treg 细胞,会增加 Th2 相关的过敏反应。

而更高的 RORγt+Treg 细胞的水平,能够抑制过敏相关的肠道炎症。

需要指出的是,RORγt+Treg 细胞的产生存在着一个窗口期,通常是在婴儿添加辅食的时期——大约在 4 个月到 1 岁之间。

更重要的是,婴儿时期生成的 RORγt+Treg 细胞,能伴随他们直到成年。

所以,在辅食期里,给婴儿喂食多种多样的食物,能够降低他们今后患上过敏性疾病的风险。

在以前,一些喂养指南还会建议婴儿避免容易过敏的食物——但研究发现,这种做法反而会增加孩子今后发生过敏的概率。

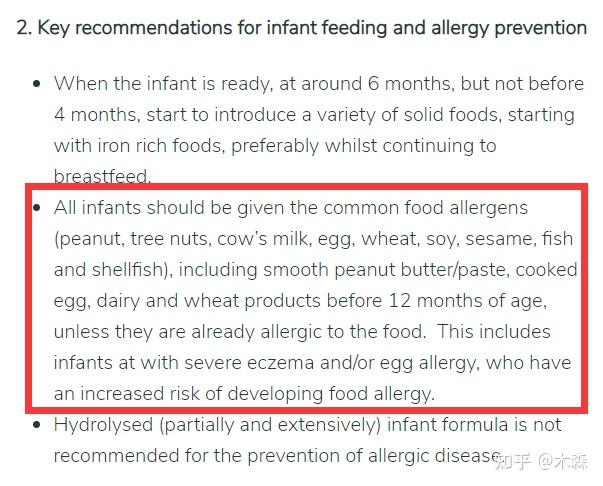

所以在最近这些年,各国的喂养指南都纷纷修改了给宝宝的喂养建议。

比如澳洲临床免疫和过敏协会的指南就建议:

除非他们已经存在了相应的过敏,所有的婴儿都应当在 12 个月前被喂食常见的食物过敏原(花生、坚果、牛奶、鸡蛋、小麦、大豆、芝麻、鱼、甲壳类和贝类),包括顺滑的花生酱 / 糊、煮熟的鸡蛋、乳制品和小麦制品。这条建议的适用对象也包括患有严重湿疹且(或)存在鸡蛋过敏的婴儿——这些婴儿患上食物过敏的风险会更高。

引入常见的食物,是让小宝宝的免疫系统熟悉这些食物中的蛋白质,从而防止免疫系统将它们误判为”坏人”。

而在这一过程中,健康的肠道菌群也起着非常重要的作用。

健康的菌群似乎提供了某种“安全感”。

研究发现,无菌小鼠能自发地产生 IgE 抗体,非常容易对各种食物进行过敏式的进攻。

而反过来,特定的肠道菌,包括一些梭菌和变形罕见小球菌,能够帮助诱导生成抗过敏的 RORγt+ 调节性 T 细胞,从而抑制不必要的过敏反应。

我们可以推测,那些破坏肠道菌群的因素,包括剖宫产、非母乳喂养、抗生素的使用、肠道感染,都可能会减少这些关键的有益菌。

缺少了这些关键的肠道菌,口服耐受就得不到有效的建立,孩子今后患上过敏的风险就会增加。

让婴儿的免疫系统熟悉过敏原,能减少过敏的发生。

而这种熟悉过敏原的训练,也许在添加辅食之前就已经在进行了。

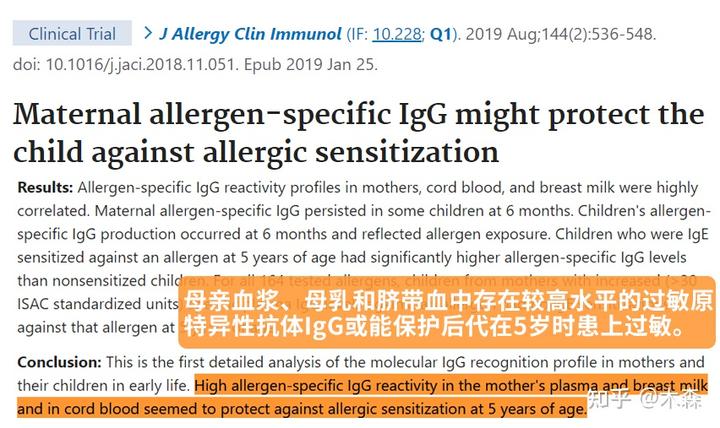

研究发现,母亲体内的食物特异性的 IgG 抗体,能够通过胎盘和母乳传递到孩子体内。

其中的一些 IgG 抗体,甚至能维持到孩子 6 个月大的时候。

IgG 抗体是口服耐受过程中会自然产生的抗体。

如果你经常吃某种食物时,就可能会产生对应的 IgG 抗体。

与 IgE 不同,IgG 抗体很多时候起到的是保护性的作用。

来自母亲的 IgG 抗体,能在后代体内诱导生成抗原特异性的 Treg 细胞,从而抑制 IgE 抗体的产生和肥大细胞的增殖。

而临床试验也表明,母亲传递给孩子的 IgG 抗体,能减少孩子在 5 岁时出现过敏的风险。

这或许意味着,母亲在孕期进食多样性的食物,对后代会是一种保护。

预防过敏性疾病的发生,生命的早期是关键的时期。

我们需要做的,就是让免疫系统尽可能地熟悉各种过敏原,从而不至于将“食物”当成“毒物”。

对于孩子而言,需要在 4 个月~1 岁间尝试引入各种容易过敏的食物。

而孩子的母亲,也许从孕期开始,就需要在不过敏的条件下进食多样化的食物,从而提前为孩子提供耐受性的保护。

以上是预防过敏的两个关键点。

但如果不幸错过了这两个关键时期,也不必过于沮丧;

有超过 50%的孩子时期的过敏,能在成长过程中自然脱敏。

并且,我们还能够用同样的逻辑——通过让免疫系统熟悉过敏原的方式来进行脱敏治疗。

不过,不管是自然脱敏,还是脱敏治疗,其中都有许多细节需要注意……

(未完待续)