孩子问「我国的航天服和国外的一样吗」,有没有哪些区别,该如何回答?

中国的航天服是基于俄罗斯宇航服的基础上创新的。

这个话题肯定不讨巧,因为很多人不想承认我们「借鉴」别国的设计。本文仅大致的写一下区别吧。

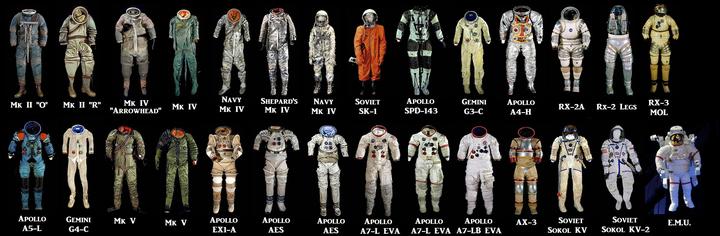

我们先看看美苏的航天服设计的发展历程:

中国航天服分三代。

第一代航天服

第一代航天服是上世纪 70-80 年代「曙光一号」的第一款舱内航天服,橙色的外观与上图中苏联加加林的 SK-1 有点像,但内部结构有很大的不同。毕竟 60 年代初苏联专家就撤回了,69 年又爆发了珍宝岛事件,所以在航天领域不可能有太多的资料可以参考。如果说硬说参考的话,60 年代初随米格 -17 飞机引进的苏联 PPK-1 型抗荷裤仿制的 KH-1 型抗荷裤也有一定的参考。

第二代航天服

苏联解体后的航天界一片混乱,1992 年 4 月,中国以 5 万美元的价格从红星科研所(НПП Звезда,中文媒体称之为「星辰科学研究所」,但我更喜欢称为红星)买了一套猎鹰航天服(Sokol),然后拆成零件搞逆向工程,最终成为神舟飞船的航天服。

下面这个是舱内服(IVA,功能类似于 NASA 宇航员在发射和着陆时所穿的 ACES 橙色抗压服):

不论是拉链的形态、可拆卸手套,手腕处的蓝色阳极氧化铝制法兰环,腹部左右的电气通信连接口和氧气口,甚至是蓝色滚边的配色,都能看出相似点。穿着方式也是一样的,都是从前面拉链进入。

下面这个是舱外服(EVA,用于出舱在太空行走)。

2004 年 4 月,中国向俄罗斯买了 9 套 Орлан(Orlan 海鹰)舱外航天服(包括海鹰的三个子型号、两个低压地面训练型号、四个水中训练型号和四套对接系统),并在同年 7 月,获得俄官方逆向工程授权开发中国版本。

==有哪些区别==

尽管「飞天」与俄罗斯「海鹰」在很多细节上一脉相承(比如都是后入式、闩锁机构、脐带接口、气压调节器和氧气开关等都很相似),但还是有一些细节有不同。首先,最明显的,除了遮阳板形状不同外(中国的半径要大得多所以显宽,但没有 Orlan-M 的顶部圆窗),还有就是面料颜色不同。中国的面料为纯白色,俄罗斯为象牙黄色。

另外,虽然胸前的显示和控制模块(DCM)看起来和海鹰 -MK 很相似,都有一块显示屏和几个按钮,但实际上相关的 CDMA 电子通信系统都是由中国自己研发的(海鹰用的是短波通信),包括数字通讯、遥测和数据管理系统等。

此外,飞天用旋钮来调节温度,而海鹰大部分用的是滑动手柄。飞天的肘关节和膝关节比俄罗斯版的要更软一些。但其自主生命维持时间只有四个小时,是 Orlan-M 的一半。

这种研发路线,可能很多人觉得不太舒服。但实际上,鉴于中俄的关系,吸取并保留经过大量实战验证的设计是明智的,尤其是我国的载人航天经验还不足的情况下。在我看来,我国载人航天走的是一条很合理的捷径。

简单再说一下中 / 俄式舱外航天服与美国的 EMU 的区别吧。

两个舱外服最显而易见的不同就是穿法不同。俄式的是从背后打开进入的,美式是上衣下裤式的,俄式相对来说更容易穿脱,而且不工作时穿着更舒适。但工作时只要手部需要用力,就能感觉美式的(尤其是手指部分)相对更好用些。美式由于上下身是以轴承链接的,所以左右转身十分方便,俄式的一体化设度导致转身困难。另外由于头盔设计理念的不同,美式受颈部法兰环的结构限制所以向下看的视野不如俄式广(俄式的面罩是突出来的,中式的第三代做了改进),但向上和左右的视野就更大些。其它小的细节有很多,比如俄式的靴底是软皮的,而美式是硬橡胶的,俄式设计理念是冗余式的(重要部分都来双份),美式是看系统可靠性设计(小概率的就不双份)。不一而足。我能讲上一天。

第三代航天服

2021 年 7 月 4 日,神舟十二号宇航员穿着新一代的 EVA 宇航服,成功完成了中国太空探索史上的第二次太空行走。

目前天宫空间站中的航天员出舱时穿的就是第二代「飞天」航天服。相比第一代,根据中国人的体型和身体条件做了进一步的修改,满足 1.6 米 -1.8 米身高的宇航员。续航增加到 7-8 小时(还有 0.5 小时的返回时间和 1.5 小时的额外备用时间),使用次数也从原来的 2 年 5 次增加到 3 年 15 次,90 多个关键部件实现国产化。

外观上也加入了中国传统元素,体现我们的本土设计。

综上,题主的问题可以这样一句回答:有区别,但目前来看区别没有美俄之间那么大。

附:目前在用的航天服

目前在用的舱内服 IVA 有:

- 俄罗斯联盟号飞船的猎鹰 Sokol

- 中国神舟飞船的舱内服

- SpaceX 龙飞船的新一代黑白款舱内服(何塞·费尔南德斯[5]设计)

- 波音的 Starliner“波音蓝”舱内服

目前在用的舱外服 EVA 有:

- 俄罗斯的海鹰 Orlan

- 中国天宫的飞天

- 美国 NASA 的 EMU