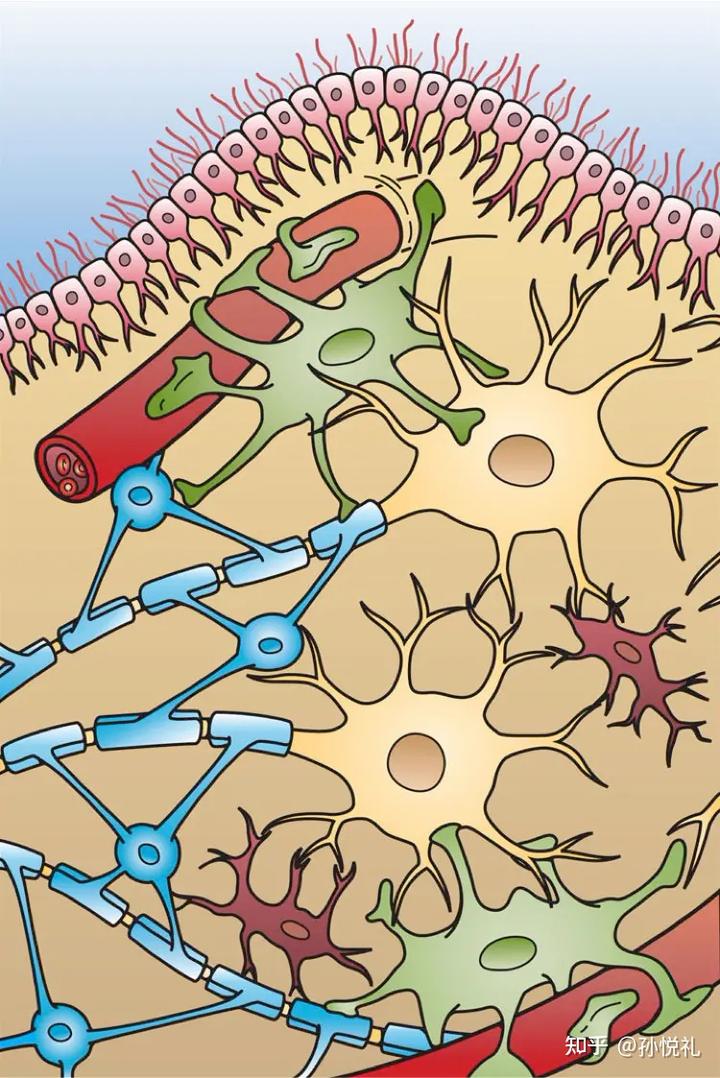

大部分人体细胞会不断更新,皮肤细胞几天到几周就更新一批,肝细胞几百天内完成替换。

但是,大脑神经元,尤其是皮层和某些关键脑区内的神经元,多数会伴随你终身,不会像血液或皮肤那样大规模“换血”。虽然也有一些研究都报道了关于成年人脑内神经元新生(adult neurogenesis)的研究,发现海马体的齿状回等区域确实可能源源不断地产生新神经元,但新生的规模相对有限。

新的神经元必须接入已有网络,原先储存记忆的庞大架构不会因此被“连锅端走”。

大脑神经元的特殊性:为何能“长情”陪伴

人体的细胞更新,是为了更好地适应外界环境、修复损伤。

但大脑是人体最精密的部分,不可能让它一直处于完全“翻修”状态,否则我们连人生阅历和基本认知都会随之消失。

神经元寿命长:许多神经元从胎儿发育开始就存在,终其一生都在岗,不会频繁凋亡、替换。

有序修复而非彻底更新:即便神经元会分解旧蛋白、合成新蛋白,但大多是“维修保养”,而不是“整体拆除重建”,因此神经回路中的连接模式得以延续。

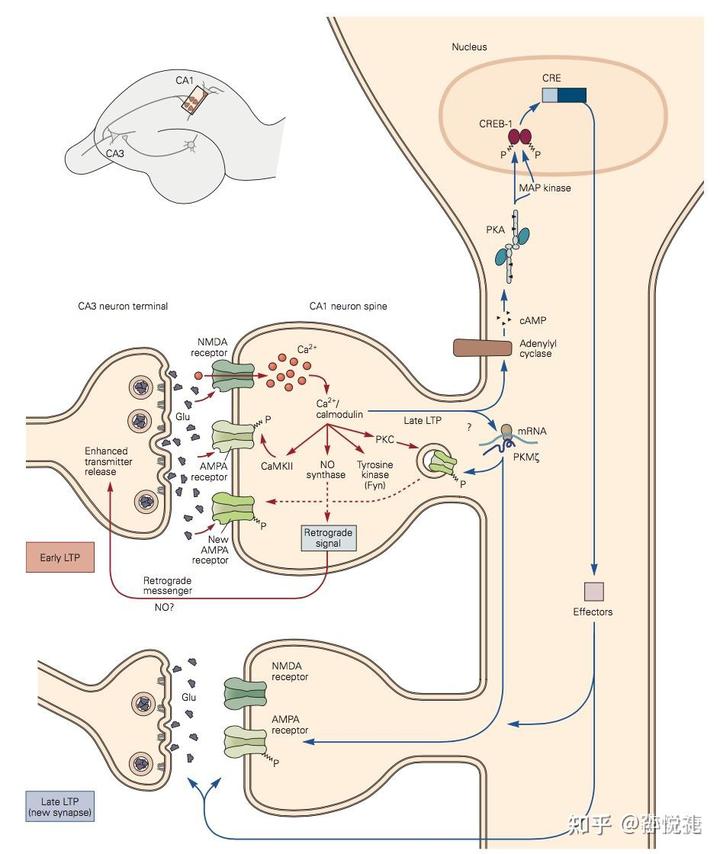

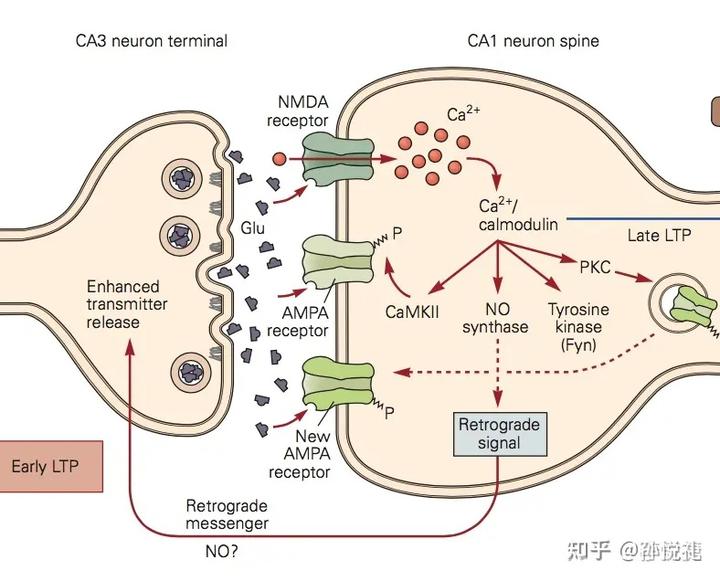

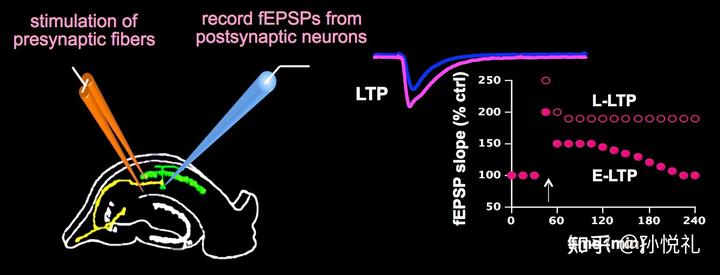

大量研究就曾报道过突触内“长时程增强”(LTP)和“长时程抑制”(LTD)的记忆相关的分子机制。

它们正是学习记忆的分子基础。

只要支撑记忆的神经元和突触未被大规模破坏,记忆在整体上就能被保留下来。

突触可塑性:大脑记录一切的关键

既然大脑里的神经元不会大规模地更新,那么记忆是如何在这些细胞之间“落地生根”的呢?

答案就在“突触可塑性”这个词。

可以把神经元想象成成千上万栋建筑物,而突触就是这些建筑物之间的交通系统。

当你学习新的知识、经历新的事物时,这些“交通要道”可能变得更加畅通,部分道路甚至会拓宽升级;有些则因为长期不用而变得冷清。

强化与削弱: 当我们反复练习一门语言或某项技能,某些突触之间的信号传递效率会提升,变得更加敏感和牢固;反之,一些长期不用的突触连接则会被削弱。这种“选择性强化与删除”的过程帮助大脑优化其资源,使得最常用的信息在回路中优先保存。

结构与功能的双重变化: 突触可塑性并不只是传递效率的提升或下降,还包括突触形态、受体分子数量与种类的变化。这些微观改变支撑着宏观层面的记忆稳定性。

大量的实验都通过动物模型证明:当动物学会某项新任务后,可以在与记忆相关的脑区(如海马体或运动皮层)看到突触结构与功能的显著变化。

疼痛与过度警惕:疼痛记忆何以难忘

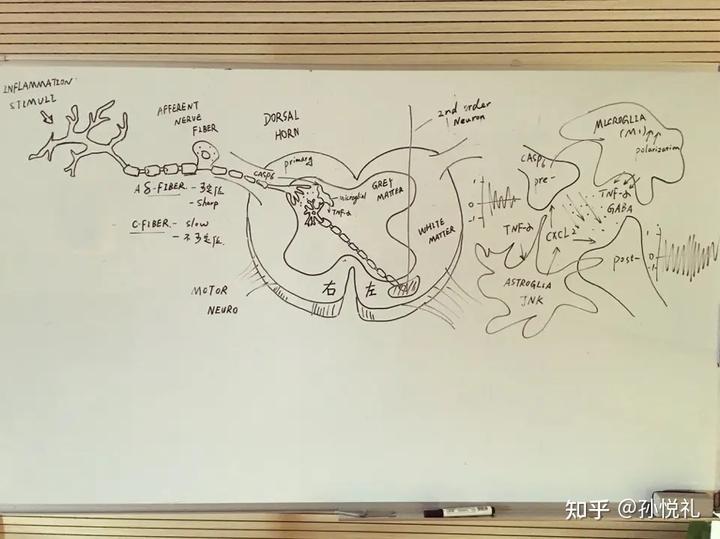

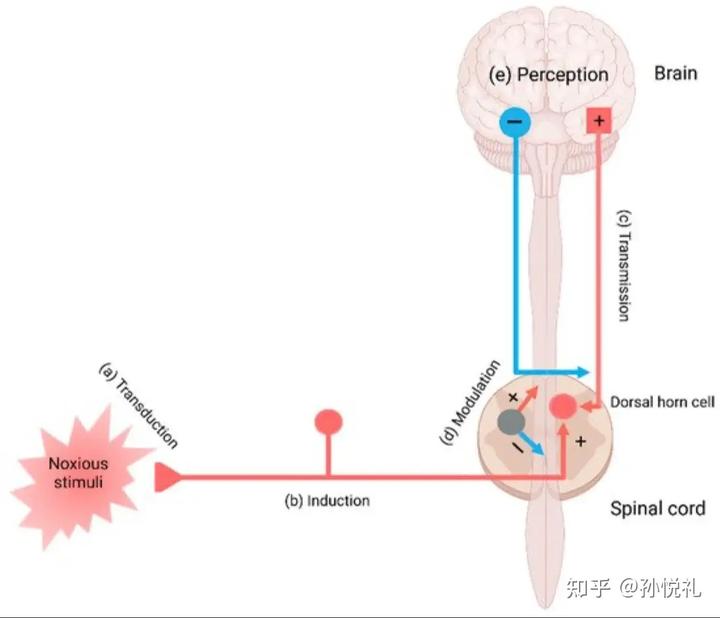

遇到强烈伤害或反复刺激,大脑和脊髓中有关痛觉传递的回路会被“唤醒”,不仅是当下的疼痛,更会在神经网络中留下印记。

所谓“一朝被蛇咬,十年怕草绳”

这有时候像是身体对危险的提前警报,也是让你不要再犯同样错误的一种自我保护。

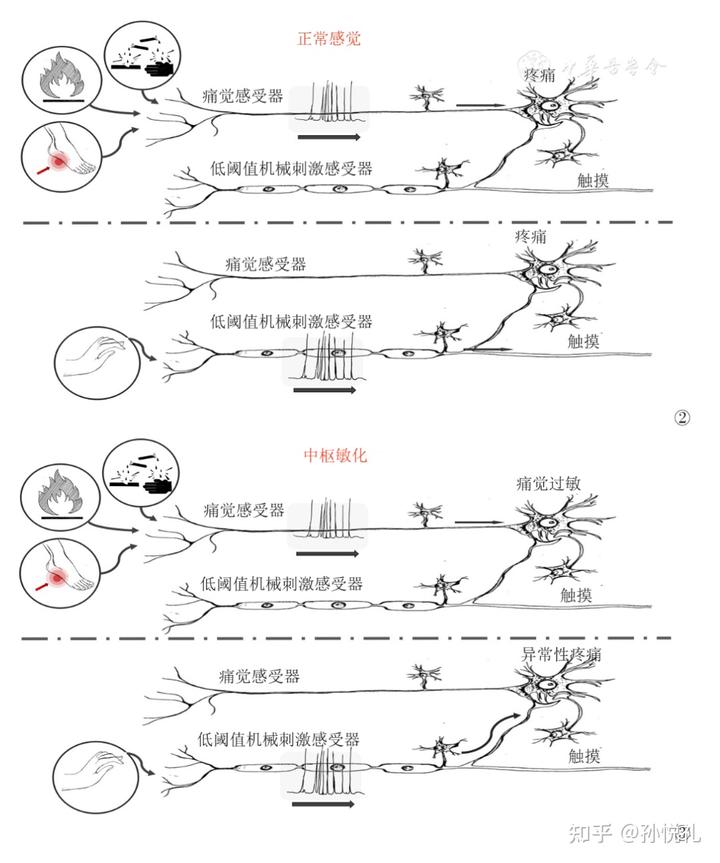

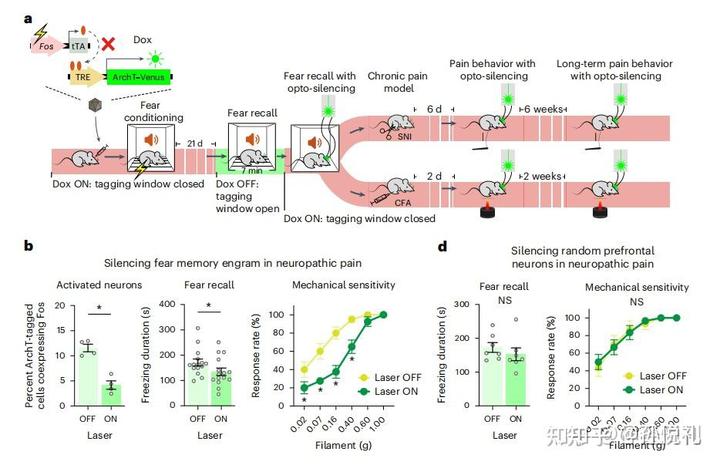

敏化现象: 当疼痛反复出现,大脑与脊髓的神经元会变得更容易被触发,这叫做“中枢敏化”。一些研究表明,这种敏化作用与突触可塑性关系密切,甚至可能导致慢性疼痛。

意义与烦恼: 虽然这在进化上有其合理之处(避免重复受伤),可一旦神经回路过度“警戒”,就会带来慢性疼痛或“伤疤难忘”的困扰,让人长期无法摆脱痛觉记忆。

“肌肉记忆”:其实是大脑的运动蓝图

当我们用“肌肉记忆”来描述熟练的运动技能时,很容易让人以为是肌肉本身具备了记忆细胞。事实上,这些技能更多保存在大脑里的运动回路中。

大脑、小脑、基底神经节协作: 当我们反复练习某项运动,比如弹钢琴、打篮球,大脑的运动皮层会与小脑、基底神经节等协同运作,反复调整和优化动作模式,形成稳定的神经回路。

可塑与巩固: 随着练习的不断重复,相关突触连接变得越来越稳固,这时我们就感觉“动作变熟练了”,好像身体自己也会去“想”下一步该如何动作。这便是所谓的“肌肉记忆”。

这类神经回路一旦建立,再加上身体本身也会在力量、肌纤维类型等方面发生改变,才使得某些动作模式长久保留下来。即便你很久没碰吉他,再次上手时也能比一个新手快很多地找回手感。

遗传与传承:记忆不会直接写进基因

很多人好奇,“我学会的东西,能不能直接遗传给我的孩子?”

现实是,个体的具体记忆(比如如何骑车、如何弹琴)是无法直接写进 DNA 传给下一代的。

记忆的形成更多是突触层面的重塑,而不是基因序列的改写。

表观遗传效应: 不过,一些最新的研究也在报道,强烈的环境压力或创伤,可能会通过表观遗传修饰影响后代的应激阈值,使他们对某些刺激更加敏感。这并不代表把“记忆内容”传给了孩子,而更像是“传递了一种对环境的预警机制”。

比如唐山地震那年在唐山市出生的孩子,现在人到中年就有特别高的比例罹患代谢紊乱。

文化与社会学习: 人类最主要的传承,还是依靠语言、文字和教育等文化载体。要想让下一代学会骑车或弹琴,终究还是得他们自己亲身尝试、练习,靠口口相传与现有知识体系去“唤醒”而不是基因层面的直接复制。

记忆为何如此关键

如果大脑每隔一阵就把所有记忆抛弃,我们就没法累积经验,自然也难在竞争激烈的环境中生存。

正因为神经元的突触连接大都能“长情”地陪伴我们,不断对外界刺激敏感地加固或削弱,才使得我们能学习语言、习得技能、记住快乐或伤痛并适时避险。在稳固记忆的同时,又能容纳新经历,让我们在漫长岁月里不断成长,却依然是那个独一无二的“我”。

参考文献

[1] Gage, F. H. (2000). Mammalian neural stem cells. Science, 287(5457), 1433–1438.

[2] Eriksson, P. S., Perfilieva, E., Björk-Eriksson, T., Alborn, A. M., Nordborg, C., Peterson, D. A., & Gage, F. H. (1998). Neurogenesis in the adult human hippocampus. Nature Medicine, 4(11), 1313–1317.

[3] Spalding, K. L., Bergmann, O., Alkass, K., Bernard, S., Salehpour, M., Huttner, H. B., … & Frisén, J. (2013). Dynamics of hippocampal neurogenesis in adult humans. Cell, 153(6), 1219–1227.

[4] Bliss, T. V. P., & Lømo, T. (1973). Long-lasting potentiation of synaptic transmission in the dentate area of the anesthetized rabbit following stimulation of the perforant path. The Journal of Physiology, 232(2), 331–356.

[5] Malenka, R. C., & Bear, M. F. (2004). LTP and LTD: an embarrassment of riches. Neuron, 44(1), 5–21.

[6] Kandel, E. R. (2001). The molecular biology of memory storage: A dialogue between genes and synapses. Science, 294(5544), 1030–1038.

[7] Woolf, C. J. (2011). Central sensitization: Implications for the diagnosis and treatment of pain. Pain, 152(3 Suppl), S2–S15.

[8] Toni, N., Laplagne, D. A., Zhao, C., Lombardi, G., Ribak, C. E., Gage, F. H., & Schinder, A. F. (2008). Synapse formation on neurons born in the adult hippocampus. Nature Neuroscience, 11(10), 1183–1191.