现代医学意义上的“牙科医生”(dentistes)至少要追溯到 17 世纪末的巴黎。“牙医”用专门的工具修饰牙齿,而且不忘照拂病患的感受,使一口“精致的牙”与精英阶层画上了等号。

牙医之前:拔牙,人类颌骨的噩梦?

让·托马斯(Jean Thomas,伟大的托马斯,“人类颌骨的噩梦”)像演员一般站在舞台帷幕前,身后是巴黎新桥的车水马龙。他是个异常魁伟的家伙,身型足有那个衣衫褴褛、蹲伏在他面前矮凳上的学徒的 2 倍还多。托马斯的右手托住男孩的头部,稳妥又不失友善,而他伸展的左手大拇指和食指之间,捏着的正是一颗磨牙,在天空的映衬下,看上去似乎在散发着微弱的光芒。

在这幅 1729 年的版画作品的说明文字中,托马斯被称为“神乎其技的游医”(la perle des Charlatans),若对此持有异议似乎不太礼貌。从 1710 年到他去世的 1757 年间,托马斯是巴黎拔牙匠中最耀眼的一位。他的座右铭是“Dentem sinon maxillam”(意为“牙齿,要不就是颌骨”)。在另一幅版画中,他坐在装饰奢华的马车上,车角上挂着一颗巨大的牙齿——“卡冈图亚的巨型磨牙”(Gargantua’s awesome molar)。

各种添油加醋的传说围绕着这位拉伯雷讽刺画式的人物:他有常人的 3 倍体重、4 倍食量,因此如果有哪颗牙齿特别顽固难拔,他会用喙夹钳住它,顺势将病人整个拽离地面,利用他们自己的体重使牙齿脱落。在诗歌、讽刺画和各类市集表演中,他时常被“亲切问候”和嘲笑,但这位鼎鼎有名的游医并非看起来的这般浮夸无脑。

在艳红色军大衣和羽毛装饰的帽子之下,托马斯实际上是欧洲最杰出的外科组织之一——圣葛斯默医学院(College de St Cosme)的外科专家。同时,他也是个精明的商人,一生兼具富足与名望,不过对于牙科医生这一野心勃勃的新兴群体来说,托马斯所展现的一切,恰巧是他们想要极力抹去的。

牙医兴起:“解决它,忘了我是国王!”

18 世纪初,在法国全新外科学版图中崭露头角的牙医,将他们自己和他们的工作定位于服务具有自我意识的巴黎精英。

他们宣称,依靠全新理论知识和既有实践经验的结合,牙科将会提供更少疼痛和更高效率的治疗,着重存留和维护牙齿,不到万不得已不会拔牙。他们优雅谨慎,穿着最时髦的服装,在私人诊所或顾客的豪宅内工作。在他们笔下,“伟大的托马斯”和其他游医被描述为骗子和屠夫,最重要的是,这些人是旧世界的人,确切地说是属于战乱和瘟疫横行的中世纪的人,与今时今日受到启蒙时期良好教育的巴黎精英格格不入。

第一位自称为“牙医”(dentiste)的从业者是皮埃尔·福沙尔。这个名称包含双重意义:既是一种颂扬,同时也是对旧世界的果断告别。只可惜牙医和游医之间的界限从未分明,甚至福沙尔本人就是从走街串巷的拔牙匠起家。这位牙医祖师的成功,很大部分来自其巧妙的辞令和对职业概念的明确建构。

从技术上来说,牙医这一职业的兴起主要是源于 17 世纪末和 18 世纪初的法国手术变革。外科医生试图超越他们既有的匠人形象和地位,进而与内科医生平起平坐。因此他们利用熟谙解剖学知识的优势,将自己重塑为饱学的专科医生。从传统上来讲,拔牙匠在外科学界处于一种模棱两可的等级地位,虽然牙科治疗被公认为外科实践的一部分,但拔牙匠只能屈居“外科等级的最低阶层”。在郊外,许多拔牙匠其实由本地铁匠兼任,他们只是偶尔将钳子用于拔牙而已。

若要在巴黎城内执业,手续则更为复杂。因此,只有少数人会耗费时间和金钱在巴黎医学会(Paris Medical Faculty)进行学徒实习。为国王们拔牙的那一拨人秉承皇家匠人的美誉,另一些则得到皇家授权,准予他们售卖诸如“orviétan”(风行于 17-18 世纪,号称能解百毒的骗子神药)之类的药品。1699 年起,凡是通过为期两天的行会考试的人,就能获得圣葛斯默医学院授予的专家头衔。还有些拔牙匠自封为“牙科专家”,尽管他们被禁止自称为外科医生。

为了理解牙医和他们希望得到尊重的愿望,我们来看一下他们的客户——路易十四的朝臣们。

大多数中世纪的君主会嘉奖那些在战场和竞技场上表现勇武的手下,但太阳王的臣子们却以竞相炫示奢靡的花费来取宠于他们的君主。他们流连于巴黎的豪华酒店,乘坐镀金马车一路到达凡尔赛,自然也不会忘记用精致的服饰珠宝、假发、美人痣、香水和化妆品作为装饰。对贵族们来说,一口整齐炫白的牙齿是政治优势,为了武装到牙齿,一位好牙医当然是必不可少的。

路易十四本人对笨拙的拔牙匠带来的痛苦丝毫不陌生。

1685 年,他的首席御医安东尼·达奎因(Antoine Daquin)召来一位“牙外科手术员”来拔除太阳王右上颌的几枚龋坏磨牙。一开始,这位术者将牙齿牢牢固定住,待到拔牙结束时,病人的上颌骨被撕开了一个大缺口,通过腭部直穿鼻道。创口最终是愈合了,但达奎因记录道:“王上每次一喝水或漱口,液体就会像喷泉般从鼻子里流出来。”

国王的首席外科医生查尔斯 - 法兰科·菲利克斯(Charles-François Félix)被传入宫廷,路易十四给了他严正警告:“解决这事,忘了我是国王,我想像农民一样被治好。“治疗过程惨无人道,菲利克斯用滚烫的烙铁把那个洞焊了起来。

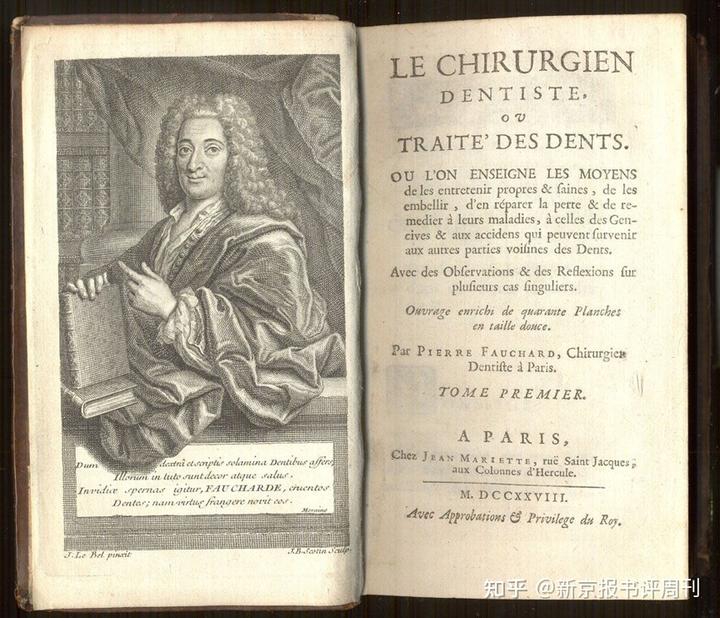

在《牙外科医生》(LeChirurgien-Dentiste,1728 年)这部给有志于牙医事业者的教科书和野心宣言中,福沙尔着重强调了太阳王可能会赞同的一条悖论:

自然状况下的牙齿是人体骨骼中最光滑和坚硬的,但它同时也是最有可能造成剧烈疼痛的,有时甚至十分危险。

新派牙医的秘密:“轻柔、沉着而技艺精湛”的手

福沙尔 1678 年生于法国卢瓦尔(Loire),在跟随外科医生亚历山大·波特莱特(Alexandre Poteleret)为法国海军服务期间,他积累了作为拔牙匠的早期经验。在昂热大学(University of Angers)待了几年后,他于 1719 年来到巴黎,这时,他已明确地知道自己想做的事。“伟大的托马斯”赢得了民众的掌声,但福沙尔深谙权力与金钱所在之处,他在巴黎精英中开展业务,并撰写了 800 页的《牙外科医生》手稿。福沙尔希望这些简洁的文字能够成为牙科学的开山之作,他同时也为自己和同行们树立了新的公众角色,并将那些不够格的家伙们摒除在外。

说起江湖游医们的斑斑劣迹,福沙尔可谓义愤填膺:

收了钱的托儿们时不时走近术者,后者在手心里藏好了一颗牙,裹在皮片内,里面还有鸡血之类的。他把手伸进托儿的嘴里,放入他手里藏着的那颗牙。然后他只需用粉末、麦秆或是剑尖之类的东西触碰那颗牙,接着,如果有必要的话,还可以在托儿的耳边摇一下铃铛,那家伙就会吐出藏在嘴里的那颗带着血的牙。

一旦有真正的牙痛病人上前要求拔牙,游医就会百般推托:什么流出物太多,他需要休息几天集中精力,或者这是颗不能拔的“眼牙”,因为游医声称它们和眼睛相连,若是拔掉了就会导致失明,等等。

福沙尔还列举了游医们的一些可怕错误,作为示例。比如,在奥弗涅的诺内特(Nonette in the Auvergne),有一个叫亨利·阿玛顿(Henri Amarton)的人,他找到拔牙匠,要求拔除一颗腐坏的磨牙,但怎么也拔不下来。不甘心失败的拔牙匠一再用力,终于把牙齿推进了阿玛顿的上颌窦,还告诉他肯定是他自己把牙齿吞下去了。没过几天,阿玛顿的脸就肿得厉害,伴随着剧痛,这种病症如今被称为窦腔脓肿,有致命风险。一位外科医生恰巧发现了这一状况并取出了这颗牙,救了阿玛顿的命,代价是又一次侵入性的手术。

福沙尔认为,避免此类事故的唯一方法就是寻求正规牙医的帮助,一定要远离拔牙匠,尤其是那些错认为拥有工具就等于拥有技术经验的人:

虽然他们也是另一类专业人士,但在牙齿上乱来的家伙实在太多了。我感觉现在的牙医比牙痛病人还要多。事实上,有那么一撮铁匠在胡乱拔牙。显然,他们面对自己打造的工具跃跃欲试。我知道在这镇上,有个人当了十几年的拔牙匠。这个人在观看了几次江湖游医的“手术”之后,想着也许拔牙和打造刀具一样容易,便毫不迟疑地加入了这一队伍。他想用实践去证明他想象中的技术和工具。他并不是每次都能把牙全部拔下来,那时候他就设法弄下一块碎片来。

福沙尔所主张的独创性依赖于两个创新:他会设法保留顾客的牙齿,而不是一拔了事;他还会让牙齿变得更漂亮洁净,排齐存留牙齿,并用制作精良的义齿修复缺牙。一位牙医会以意式风格用黄金充填龋洞,用黄金或丝绸托槽矫正歪曲的牙齿,如果要追求立竿见影的效果,还可以使用正畸喙夹。象牙或骨质雕刻的义齿可以乱真,还能装饰在精美的银质基座上。

《牙外科医生》中关于解释制作义齿和修复体工具的插图有 42 页,取材于珠宝匠和钟表匠的工作坊。比起像路易十四那样承受烧灼之苦,病人可以用塞治器(obturator)来弥补腭部缺损或是隐藏梅毒造成的磨损。塞治器是一块海绵,连接有金或银质的板,颜色与皮肤相合。

除却技术革新,新派牙医更有着启蒙时代特有的感性与优雅举止。他们摈弃了过去游医的夸张个性和过分强壮的体格,代之以体察顾客焦虑和痛苦情绪的同理心,以及(用福沙尔的话来形容)一双“轻柔、沉着而技艺精湛”的手。他们会事先温热金属器具,避免刺激到病人娇弱的口腔组织,也会在病人经历了痛苦的治疗过程后给予他们整理情绪的时间。他们不会强迫病人保持不舒服和有失体面的姿势,而是让后者躺在沙发上接受治疗。

与新式凡尔赛宫廷文化折射出的消费资本主义相映衬,牙医同时也是资本家。他们利用社会关系和广告,让健康牙齿与美丽、成功之间的联系变得理所当然(并且有利可图)。

换个角度来看,福沙尔和他定义的牙医本质上也是拔牙匠,只不过他们乘着法国外科革命的“东风”,在巴黎精英资产阶级的嘴里挣得了前程。但他们也是最早一批向那些没有急性牙痛的人们提供咨询服务的牙科从业者。这些牙医的论调在今天任何一位正畸医师的病人听来,都会感到很熟悉:在迷恋外表的社会中长了一口丑陋牙齿的风险,为了获得美丽笑容所要经受的折磨,以及最终拥有精致的嘴的快乐。

上文经出版社授权,摘编自《微笑偷盗者:难以启齿的牙科学艺术》。原文作者:[英]理查德·巴奈特、摘编:申璐、编辑:张婷、导语校对:陈荻雁。