衰落or转型?中期奥斯曼史的叙述模式问题

关于早期现代奥斯曼帝国的学术研究,其很大一部分关于是“衰落论”(Decline thesis)与“转型论”(Transformation thesis)的争论,目前关于这个争论的内容及其影响,还没有中文资料详细阐述,可以说中文学术界,或者说国内的中东史研究界似乎完全没跟上这个潮流。这篇文章的目的就是整理翻译关于这一争论的论述,从范式上彻底改变读者对中期奥斯曼的认知。

为了方便读者理解,这里有必要讲一下对整个奥斯曼帝国史的分期。从政治制度上来讲,一般的分期是这样的:

- 1300-1453:从建国到攻克君堡,这一时期的帝国保留着很多游牧和地方自治的色彩

- 1453-1603:古典时期,即所谓的黄金时代。西方对奥斯曼的想象多是基于这一时期。这个时期的体制算是经典的“东方专制主义”,王权处于绝对优势。

- 1603-1826:转型时期,或中期帝国,即传统叙述中的衰落时期,王权在这个时期丧失了绝对优势,受到禁卫军和教法学家的有力制约。这一时期的前半段时有强势苏丹出现,但他们总会遇到强力反弹,甚至是公开对抗。到了 1703 年的艾迪尔内事件后,朝廷彻底接受了权力受限的现实,在整个 18 世纪放弃了夺回绝对权力的想法。

- 1826-1922:晚期帝国,吉祥事件中,市民化的禁卫军在组织上被消灭,苏丹得以确立绝对权威,直至青年党政变为止。这一时期也是土耳其“独裁现代化”模式的开端。

何谓衰落论?

奥斯曼历史叙述中的“衰落论”,简单的说,是指:

认为奥斯曼帝国在苏莱曼死后进入了漫长的衰落期的一种观念,并错误地把这期间的所有变革视为衰落的原因或表现。

具体来讲

假定一个孤立的,独特的伊斯兰文明,虽然它在苏莱曼时代下有过那么一个“黄金时代”,但其后帝国经历了不可挽回的衰落,这种衰落是因为帝国背离了其建国的基本原则,并且不能适应新时代的变化。奥斯曼国家与社会处在长期的停滞状态,顽固地坚持旧传统和腐朽的体制,进而导致了文明层面上的全方位衰落。拯救者(读作现代性)以“西方影响”的形式降临到近东,激发了奥斯曼国家的改革,为现代民族主义的产生铺平了道路。所以,近东历史上“古代”与“现代”的分界线就被划在拿破仑入侵埃及(1798),犹太人移民巴勒斯坦(1882)或者坦齐马特改革(1839)这些时间点上。在这个分界点以前,中东是蒙昧,前现代的状态;在此之后,中东才走上了现代化的光明大道。

对于衰落的根源,传统叙述把视角集中在苏丹权威的衰落上。后宫政治,国人暴动(所谓的“禁卫军政变”),乡间土匪,财政赤字,通货膨胀,农民逃离土地,平民混入军人阶层,这些现象都被视为衰落的标志。然而,八九十年代的研究者逐渐开始认为,这些现象是奥斯曼社会自身深刻转型的体现,同时国家也在不断适应社会变革,这正是奥斯曼帝国能活六百年之久的关键所在。

衰落论的思想根源

17,18 世纪的奥斯曼帝国

衰落论在中期帝国的知识分子圈中可以说相当流行。当时的学者发展出一种名为“谏书”的文体(nasihatname),这种文体总是把苏莱曼时代捧成帝国的黄金时代,谴责之后的帝国不再“清真”,背离了建国的“传统”(其实是他们发明的传统),要求统治者回归到旧时代的制度。这些文章成了后世衰落论的重要论据。然而对这些文章的具体分析则表明,这些文章普遍带有作者的个人偏见,他们出于自身的官场不如意,被新精英给边缘化,甚至是私怨,而把旧时代捧成黄金时代,把他们所处的时代黑得一无是处,搞得好像只要恢复苏莱曼时代的制度,奥斯曼的伟大复兴至少也能完成 62%。这种心态其实和宋代文人无脑吹唐很相似(参见这个回答),他们只看到帝国的军事成就没以前那么大了,没能看到国家职能制度和经济基础的深刻转变。

近代欧洲

自 18 世纪开始,欧洲观察家和学者就开始采用一种“衰落”的观念来描述 16 世纪后的奥斯曼帝国。这个观念的一大体现就是“欧洲病夫”这一称呼。最初这个称呼主要被用来描述帝国在军事上的失败,领土萎缩以及经济状况的恶化,但后来被适用于奥斯曼政治、文化、社会等所有方面。不只奥斯曼成为这种“谴责性”观念的批判对象,所有非西方国家的前现代历史,几乎都被这种“衰落论”支配。这种叙述模式完美适配启蒙主义的话术,很“东方主义”,包括“亚细亚生产方式”,“东方专制主义”,这些理论普遍假定了一个停滞的东方,忽视了这些地区在西方影响到来前就已经历的深刻转型。

近代土耳其

不仅西方需要靠谴责旧帝国来获得优越感,晚期帝国和早期共和国同样需要靠谴责旧体制来为改革铺路。中期帝国被塑造成一个停滞保守的形象,有利于正当化自身的改革,这种手段想必中国人已经很熟悉了。不过,近代土耳其鼓吹衰落论,还有另一个外人很少知道的动机,有一位史学家对此有个很精妙的比喻:

为何在英国,1649 年的英国内战,处决查理一世,1688 年的光荣革命,罢黜查理一世之子詹姆斯二世,会被视为英国朝着有限政府进步的标志;相反,同一时代在奥斯曼,大法官判决处决易卜拉欣一世(1648),罢免其子买买提四世(1687),会被后世被视为奥斯曼衰落的标志?

对土耳其本国来说,衰落论中把衰落归结于“苏丹丧失权威”的部分有着独特意义,因为从马哈茂德二世到凯末尔,晚期帝国与早期共和国的改革都是靠铁腕集权推行的,即所谓“独裁现代化”。因此在历史观上,就要把中央权威,即朝廷,捧成正面角色,把绝对主义,或者说“训政”,美化成现代化的唯一路径,同时把制衡苏丹权威的集团打成“顽固不化的保守派”。自然,中期帝国最能制衡苏丹权威的两个集团,禁卫军与教法学家,就成了这种叙事下的反派,需要为中期帝国的“衰落”负责。这种说法相当精赵,我在以下两篇文章中分别提到过禁卫军的市民性和教法学家对王权的制约,这里就不再细讲。

黄伯韬:刻板印象外的土耳其禁卫军如果大明皇帝和奥斯曼帝国苏丹的继承法一样,没有那么多宗室拖累,大明能续到 19 世纪吗?

转型论的思想根源

在八九十年代,学界受到后殖民主义思潮的影响,开始反思“衰落论”这一思路。于是“转型论”应运而生。这一时期的奥斯曼史研究界产出了大量反驳衰落论的研究,指出 17,18 世纪发生的变化是社会经济自身转型升级的体现,而非衰落的表征。

对衰落论的反驳,学者们的主要论点总结如下:

- 17,18 世纪的奥斯曼国家与社会并没有停滞,而是发生了深刻的变革,并且政府也在积极适应这种变革(改革一直在路上)

- 奥斯曼本土的,或者说内在的社会,经济,文化变革,体现了与西方相似的“现代性”,这种本土的现代性早在 17 世纪就已出现,是奥斯曼社会自身演进的产物,而不是 19 世纪的改革与西方文化渗透的结果。(“中东近世论”,欧洲不是现代性的唯一来源)

- 中期奥斯曼国家与社会的情况,与同时代欧洲乃至世界发生的变化,有相似性和可比性,许多用来解释早期现代欧洲变革的理论,同样适用于中期奥斯曼。(反对中东例外主义)

- 对帝国在 17,18 世纪发生的变化,存在一个逻辑连贯的,非欧洲中心主义的解释。

注:此处的现代性不是指我们一般理解的“工业革命以后的现代性”,而更多是指“早期现代性”/“近世性”(early modernity),其表现包括税赋货币化(一条鞭)、雇佣军与常备军替代采邑骑兵、经济货币化、包税制等。

以下是对衰落论的几个具体批判

中期帝国与 17 世纪普遍危机

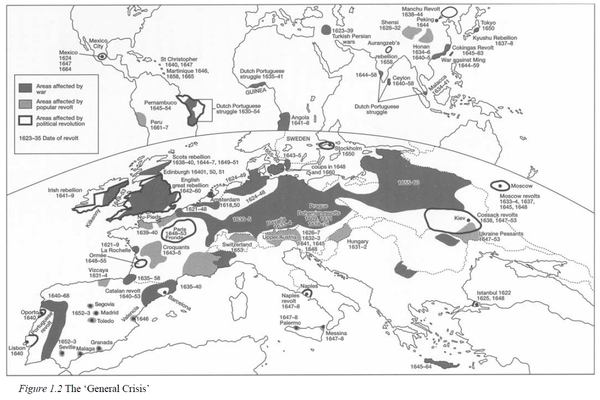

即使是最坚定的“反衰落论者”,也必须承认:帝国在 17 世纪经历了一场深刻的危机。相对于苏莱曼时代较为稳定的政治经济秩序,17 世纪的帝国确实有着更多的动乱。衰落论的拥护者孤立地看待这一时代的危机,把这一时期的一系列动乱看作奥斯曼总体衰落的开端。相反,转型论把这一时期的危机放在 17 世纪普遍危机(general crisis)的框架下考察。

普遍危机是指在 17 世纪发生的全球性的政治经济动荡,包括明清易代,三十年战争,俄国大空位期,英国内战,法国的福隆德运动等 17 世纪的动乱,很多历史学家认为这些危机集中发生于同一时代并非偶然,而是有着共同的原因。对这一危机的解释,有气候变化说(即明粉津津乐道的小冰期)、人口压力说、美洲金银说、军事革命说、精英竞争说等等。(参见《早期现代世界的革命与反抗》)

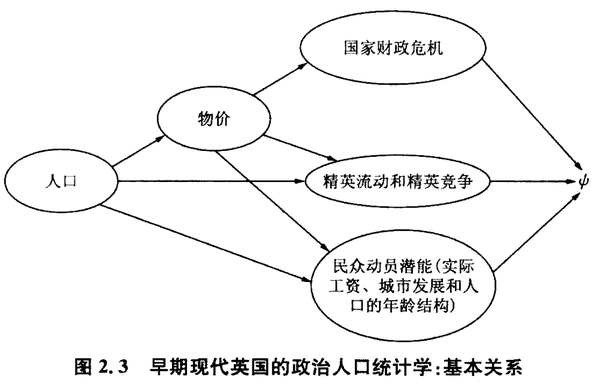

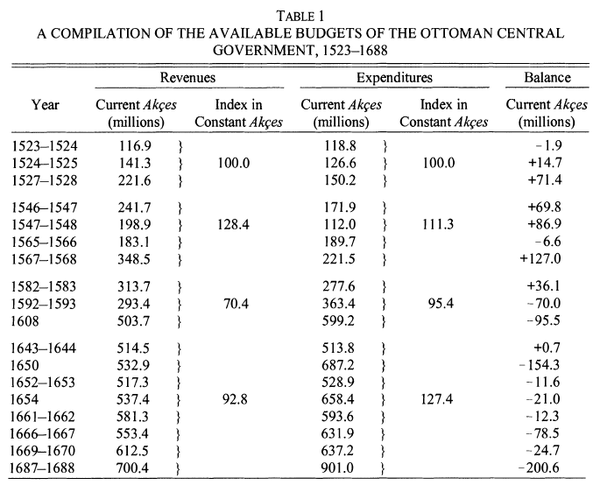

转型论的研究指出,17 世纪的帝国,正如世界其他地区一样,面临着很大的人口压力。同时美洲金银输入导致的价格革命,推高了物价的同时,也使得依赖定额税收的财政收入相对缩水。相应的,依赖固定收入的旧精英“阶级跌落”,有浮动收入的新精英崛起,而战争形式的变革,又迫使国家支出更多现金来扩充军队。财政吃紧使得精英缺乏足够的就业机会的同时,16 世纪的人口增长又扩大了精英规模,人口压力也提供了更多可供煽动的群众,这就使得许多“边缘赵”具备了搞事的能力。

具体到奥斯曼,国家的军事需要和地方土豪间的争斗,迫使二者招募军事阶层以外的人员进入军队,成为地方雇佣军(sekban)。人口压力制造的大量单身游民,精英竞争下的待业神学院毕业生,以及廉价火绳枪的扩散也使得招募这么一批“屌丝军队”成为可能。在战争结束,军队遣散后,这些失业退伍军人落草为寇,或者成为土豪的私兵,直到下一次战争,国家再次需要雇佣军,这些土匪又会重新为国效力。这就是“杰拉里叛乱”(Celali)的本质。可以说,土匪成了奥斯曼国家的“雇佣兵池”,这些土匪时叛时降,但从未谋求彻底推翻奥斯曼王朝。相反,他们没有明确的意识形态诉求,只要朝廷开出的条件足够优厚,他们就会主动融入体制,甚至参与对外战争。

这一时期奥斯曼的城市暴动,同样体现出 17 世纪普遍危机的特征。禁卫军和待业神学院学生(边缘赵),行会,农民工(屌丝)结盟,抗议朝廷的货币贬值政策,成功迫使国家稳定币值。(这很不“东方专制”)。后世的衰落论忽视了禁卫军的市民性,把市民暴动当成纯粹的军事政变,无视其诉求的正当性,这是非常错误的。

包税制的内在逻辑

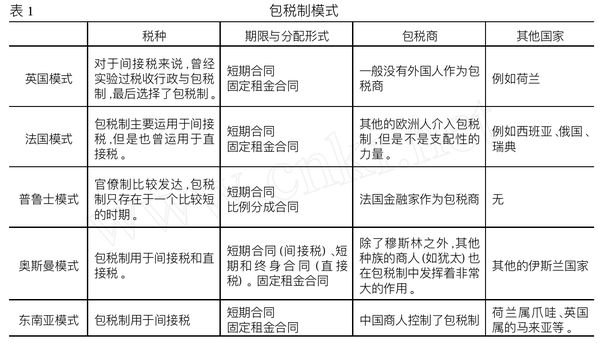

普遍危机的另一个根源,军事革命,触发了奥斯曼从封建采邑制向包税制的转型。封建骑兵越发不能适应新的战争形式,领取现金军饷的火枪兵(铁炮足轻)成为新式战争的主流,这对国家财政能力提出了新的要求。衰落论把这一普遍发生在其他欧洲国家的变革视为衰落的标志,其实是种现代人的偏见。

在 19 世纪(甚至到 20 世纪初)之前,包税制都是许多国家运用的最主要的征税机制。在许多人眼中,包税制是一种罪恶的制度,因为它使得纳税人的命运被操纵在贪得无厌的包税商的手中。然而,在近现代民族国家的建设过程中,包税制做出了非常巨大的贡献,因为它为国家建设提供了财政资源。同时,包税制也在一定程度上促进了现代民族国家的形成,因为它使得这些国家新兴的商人阶层与传统的权力精英都成为国家的“投资人”,从而降低了他们从这些新兴的政治实体中分离出去的动机。

所以,包税制度不是“前现代的邪恶制度”,相反,其“早期现代”的色彩更浓厚一些。

具体到奥斯曼,衰落论哀悼特马尔(Tımar,采邑骑兵)制度的没落和包税制对它的取代,认为包税制度会鼓励包税人无视当地长期利益,在包税期内无节制地剥削承包地,这是个很大的误解。黄金时代的特马尔从来根本不是稳定的封地,领主一般只能持有领地两到三年,到期需要轮换到其他领地,奥斯曼最初的包税制度长度也在三年左右,所以没有理由认为包税制会带来更大的剥削。更何况,包税合同在这个年代在往长期化的方向发展,最后在 1695 年出现了终身包税合同(malikane),这种长期合同下,包税人投资地方的动机反而比特马尔领主更强。另外,特马尔是一个很小的封地单位,绝大多数封地,只有一两个村庄,两百户以下的农民,甚至只有一个村中的一份,这样的制度安排明显是不能适应货币经济的。相反,包税的拍卖单位是区或者县,这样的安排其实在经济上更高效。所以衰落论对包税制的指责其实是没有根据的,和其他欧洲国家一样,包税制是奥斯曼国家财政转型的结果,不是衰落的表现。

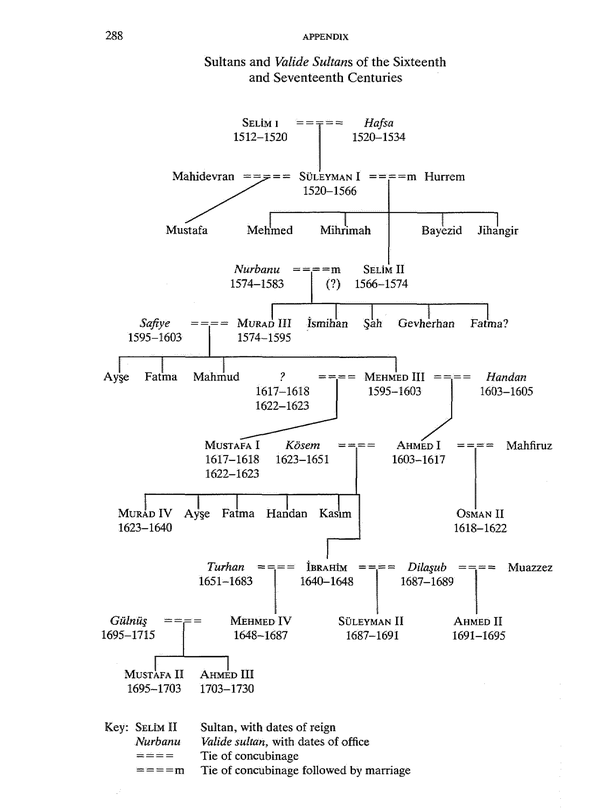

中期帝国的后宫政治与继承法变革

17 世纪奥斯曼的高层政治中,太后及其他皇室女性的角色极其显要。在衰落论的建构中,后宫政治费拉不堪,是帝国丧失武德的表现。转型论的研究指出,太后的崛起是奥斯曼君主继承制度演变下的自然结果,也是奥斯曼从“一个游牧扩张型国家”转型为“有固定边界的管理型国家”的体现,后宫政治对于保证朝廷对政局的控制居功至伟。

帝国早期的皇子们,通过被任命为地方总督来分享政治权力,对皇子来说,这个制度的价值在于建立属于自己的嫡系,对政权整体来说,皇子管理地方也有利于巩固新征服的领土,同时竞争继承制度也确保了下一任苏丹有足够的权威。皇子们的母亲也会跟随各自的皇子,离开都城,到地方上居住。皇子年幼时有老苏丹在上,皇后无法获得最高权力,到皇子的青年时代,皇后身在地方,等到皇子登基后,皇子也有自己的权力网络(不然怎么可能在皇位争夺中胜出呢?),他们的母亲会被安置到老皇宫,远离权力中心。自然,在这种古典体制下,是不可能出现太后摄政的。

随着国家领土的巩固和边疆的固定化,旧体制失去了巩固领土和确保下任苏丹权威的价值,其伤害国家稳定的负面影响反而越来越突出。同时中央出现了一批稳定的掌权官僚群体,他们通过自我繁殖的手段独立培养新人才,替代了过去苏丹把嫡系带到中央的的做法,官僚群体获得了相对独立的地位,不再完全是朝廷的附庸,这就在统治集团中出现了一个不乐意见到王位继承战争发生的群体。朝廷为了适应这一变化,决定只派一个王子下放地方。

但是一系列偶然事件打乱了朝廷的继承梯队。买买提三世死后四十年的皇子皇孙(1603-1640),在他们成年前,他们的前任就或死或被废,他们的割礼都是在即位后才完成的,这就造成皇子们在接受地方上的历练前就不得不登上王位。更要命的是,这两代人的生育能力堪忧,自己生不出儿子,还一个劲的想要杀掉自己的兄弟。艾合买提的九个皇子中,奥斯曼二世杀了两个,自己在被废后被处决,无子;穆拉德四世在顺利收复巴格达后秘密处决了三个兄弟,未曾想自己只活到了 28 岁,也没能留下子嗣。还有一个侯赛因王子早夭,最后只剩下一个柯塞姆太后(Kösem)力保的易朴拉欣留下了皇子,这才让奥斯曼家族没有绝嗣。论迹不论心,太后听政,外加大教长制衡苏丹处决兄弟的做法,其实是对政权延续负责任的操作,相反,这个时期的苏丹妄想朕即国家,在自身实力不足的情况下还想搞大一统暴政,以为自己还能像旧时代的苏丹一样行使绝对权力,引来其他政治势力的强烈反弹,自己死后还留不下合格继承人,结果把家族推到了灭亡的边缘。

可见,最初的“最年长者继承”的操作是出于无奈,而不是真正意义上的“变法”。朝廷内外当时认为,过于年轻的苏丹会使政局不稳,因此在皇子们无一成年,或前任苏丹自己无子的情况下,家族最年长者是最优选择,甚至是唯一选择。但这一无奈状况多次发生,外加柯塞姆太后的精心运作,以及各个社会集团越来越不能接受处决王子的做法,到了 18 世纪,“家族最年长者继承”就真的成了基本法。

这一操作下,兄终弟及是多数情况,因为弟弟和皇子们待机时是不能养育子女的,所以很少出现辈分和年龄不匹配的状况。艾合买提(d.1617)之后的 22 次继承中,多数是兄终弟及,只有 3 次父死子继,以及不多的几次侄子继承叔叔。这种状况下,母亲就成了潜在继承人的主要监护人,因为现任苏丹很少有兴趣主动培养弟弟或侄子。皇子的母亲们也因此名正言顺地留在了权力中心。

在新的继承操作下,皇子们无法在地方上获得自己的嫡系,年幼的苏丹除了他们的母亲外,并没有足够多的可靠支持者。被废的奥斯曼二世和穆斯塔法一世就是这一弱点的受害者,他们在朝廷内外的搞事分子面前显得非常脆弱。相反,穆拉德四世有个强大的母亲柯塞姆太后为他保驾护航(扶上马,送一程),替代苏丹的角色,建立属于自己的支持者网络,压制潜在的搞事者,甚至在政变发生后与各势力谈判,这才在 17 世纪中维持了朝廷的权威和表面上的政治稳定。

不过,这一时期的后宫政治自一开始就带有自我终结的种子,对太后而言,她的权力来自于对苏丹的控制和保护,她(或者说,就是柯塞姆太后)也希望兄终弟及的操作维持下去(自己的儿子能做下一任苏丹)。这就自然与苏丹的宠妃(haseki)相冲突(婆媳矛盾)。太后会尽力压制宠妃的势力,使她们远离政治,无法建立自己的关系网。如此,在前一任太后死后,新苏丹要么没有存活的母亲,要么他的母亲没有自己的关系网。后任太后图尔罕(Turhan)正是受制于这一弱点,不得不把政务完全交给宰相处理,奥斯曼的中央政治由此从 17 世纪上半叶的后宫政治,转变为下半叶的宰相专权。

总结一下,后宫政治是奥斯曼朝廷应对国家转型和继承危机的一个过渡现象,后宫政治帮助奥斯曼家族渡过其最危险的一个时期。相反,这一时期亲政的苏丹们试图恢复过去“父死子继,杀害兄弟”的继承法的做法,反而把王朝推到了绝嗣边缘,衰落论把后宫政治归为国家衰落的原因,是完全错误的。

以上是对衰落论叙事的几个具体批判,但这不是全部,以后或许会更新更多关于转型论的研究,所以。。。

求一波关注啦······

最后再强调以下,好像中文网络,中文书籍(包括翻译书)中也没有任何采用转型论视角的文章或著作,emmmm

参考文献:

Ottoman Tulips, Ottoman Coffee: Leisure and Lifestyle in Eighteenth Century

The Second Ottoman Empire: Political and Social Transformation in the Early Modern World

Bandits and Bureaucrats: The Ottoman Route to State Centralization

Military and fiscal transformations in the Ottoman Empire, 1600–1700

包税制的兴起与衰落:交易费用与征税合同的选择

早期现代世界的革命与反抗