看到“核”字我的 DNA 动了!既然专业对口,那我来唠唠~

这个想法听起来有点像科幻大片里的情节,够震撼也够刺激,但从科学严谨性和工程可行性的角度出发,这种构想并不可行,且蕴含巨大风险。

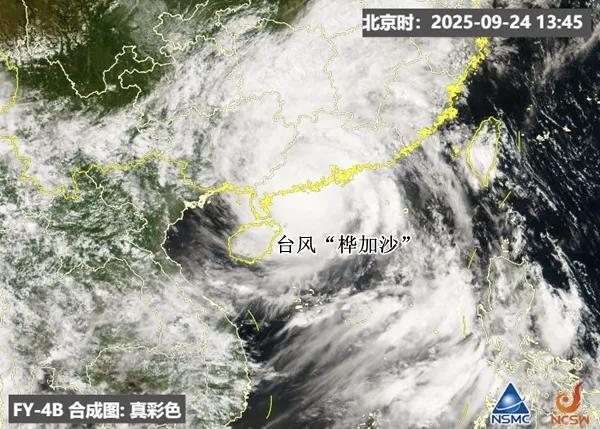

首先,咱们得先搞明白,台风是怎么形成和消失的。

它可不是一团简单的“乌云”或者“大风”,而是一个能量超级巨大的天气系统。

台风通常在海水表面温度高于26.5℃的热带海洋上形成。这个温度条件不仅适用于海面,还要求在60米深的海水中温度也要超过这个数值[1],以提供足够的热量和水汽。

这些水汽在上升过程中冷却并凝结,释放出潜热,进一步加热周围空气,形成低气压中心,底部周围空气受低压区影响,会源源不断地向中心低压区流动汇聚,而上升的水蒸气在到达高空后因高空温度低会迅速冷却凝结成水滴云,在水蒸气凝结成水滴的过程中会向周围释放大量存储于其中的潜热,这些能量为上升气流补充动力,使空气密度降低,更易上浮,进而形成更强的上升气流。

但仅靠这些还不足以形成台风,在台风形成之前,通常需要一个弱的热带涡旋作为“胚胎”,这个涡旋为台风的发展提供了初始的动力和结构。在地转偏向力(科里奥利力)的影响下,北半球的台风会逆时针旋转,南半球则顺时针旋转。这种旋转是台风形成和维持的关键[2]。

你可以把它想象成一个巨型的“热机”,它的燃料就是热带海洋上蒸发的水蒸气。当海表温度超过 26.5℃,而且深层海水也够暖的时候,就能为这台热机持续供能。

之后海洋的持续蒸发,海洋水蒸气的上升凝结,释放潜热,这个过程为气旋持续提供能量。潜热越多,气旋旋转越快,台风也会持续增强。这就像是给台风的发动机不停地加汽油,让低气压中心越来越强,周围的空气疯狂涌入,在地球自转的影响下开始旋转,最终形成一个直径可达数百甚至上千公里的庞然大物。这种能量供给会在台风登陆陆地后中断,并伴随移动中地形摩擦不断消耗能量最终消失。

那么,历史上有人试过“人工干预”台风吗?还真有,人类其实在影响台风上做过很多努力。

1947 年,北大西洋的飓风“金”,当时美国通用电气公司联合海陆空三军发起了一个“卷云计划”,他们利用飞机在飓风“金”外围云系中播撒了 180 磅的碎干冰,期望这些干冰能增加台风外围的降水,进而抑制内核的对流,起到减弱台风的作用。

干冰播撒完毕后,机组人员报告说“云层有明显的改变”,大家感到非常满意,驾驶飞机返回。第二天飞机回到原定预测位置时,发现找不到飓风眼。后来发现在播散干冰当天,飓风“金”突然左转直奔美国,并且还在不断增强。第三天下午,飓风“金”袭击了美国佐治亚州,并造成了严重的损失。现在我们知道 82 公斤干冰对台风不会造成丝毫影响,但当时的美国市民将这次飓风“金”的急转弯归咎给了“卷云计划”,该计划因此被叫停。

比尔·盖茨也曾设想将底层海洋的冷水抽吸上来,通过大面积冷海温抑制台风强度。这个想法理论还是可行的,但现实把 1 平方公里的冷海水抽吸到海表都不可实现,此外,人工调节海水温度也会带来巨大生态问题,可能引发海洋系统灾难。

好了,回到咱们的核心问题:扔个超大当量的温压弹或者核弹进去行不行?

咱们来算笔账。

台风是发生在热带洋面上的、尺度可达上千公里的巨型天气系统,台风定义是气旋的风速等级为 12 级及以上,也就是 32.4m/s 以上。仅台风风眼的平均直径就约为40公里,整个台风尺度为几百至数千公里,而一枚当量15万吨的核弹爆炸热辐射范围为约为5.2公里,冲击波超压影响范围为1.3公里。

目前世界上已知的威力最大的核弹是苏联时期建造的“沙皇炸弹”,也称“大伊万”,当量为 5000 万吨,它的杀伤半径约 55 公里。

而一个成熟台风在一天内释放的能量,约相当于上百亿吨 TNT 当量,这远超人类历史上试验过的所有核武器当量总和。

即便引爆超大当量的核装置,其释放的能量在与台风整体能量对比下,依然是局部的、瞬时的。这如同试图用一支蜡烛去加热一个湖泊,难以对系统的整体热力学结构和能量平衡产生决定性影响。核爆产生的冲击波和热辐射会在极小范围和极短时间内被台风庞大的环流和能量所吞没、吸收,无法改变其根本动力结构。

更关键的是,这事儿可能适得其反。全球每年都会形成 80 个左右台风,其中有 7-8 个会登陆我国。台风的核心能量来源是热带洋面温暖海水的蒸发和水汽凝结释放的潜热。在台风风眼(核心区)实施爆炸,其初衷或许是试图破坏其气旋结构,将台风扼杀在摇篮中。然而破坏结构未必等于减弱,粗暴地破坏台风眼壁,可能只是暂时打乱了其组织形态,但台风系统会通过吸收海洋能量进行自我修复,甚至可能导致眼壁重置,其后续强度和路径变得更具不确定性。

而核爆炸会瞬间释放巨大热量,这相当于在台风能量来源的关键区域进行了额外的“加热”。虽然这种加热方式与台风自然获取能量的方式不同,但此举非但不能有效冷却或切断台风能量供应,反而可能为其注入额外的扰动和不确定性,存在导致其强度发生难以预料的变化,带来更多潜在风险。

最后,也是最严重的问题:核污染。核爆炸会产生大量放射性沉降物,这些物质将被台风环流迅速携带并扩散至广阔区域,甚至随降雨降落,造成大范围的、长期的放射性污染,对海洋生态系统、沿海地区乃至内陆的人民生命健康和环境安全造成毁灭性打击。这代价,谁也承担不起。

所以,与其想着怎么用“洪荒之力”去硬刚台风,人类现在更靠谱的方向,还是利用科技手段更好地认识它、预测它、防范它。比如,我们通过气象卫星、雷达、海上浮标等构建了海陆空一体的观测网,紧紧盯着台风的一举一动。现在大数据和人工智能也帮了大忙,能更精准、更快地预测台风的路径和强度,为防灾减灾抢出宝贵时间。同时,踏踏实实提升沿海城市的防灾标准,完善应急预案,提高大家的避险意识,这才是应对台风最科学、最有效的办法。

(文章作者为中核战略规划总院宿吉强)