我们上一代人,在平原上建水库的时候挖过。

他们吃了很多苦,受了很多罪,但是最后,发现效果并不好。

比如河南第一大平原水库,同时也是亚洲面积最大的平原水库,

同时还是中国人工修建的面积最大,堤坝最长的人工水库,

有人造洞庭湖之称的:宿鸭湖水库。

这个水库是 1958 年建成的。

当年,发动了周边五县 11 万民工,一方面是修堤坝,另一方面就是下挖,扩大库容。

11 万人苦干 4 个月,最终建成。

但是平原水库嘛,即便是下挖后,库容也小的可怜。

宿鸭湖水库的人造洞庭湖美誉,主要来自于它的水域面积,有 240 平方千米。

河南另一个大水库,小浪底水库,水域面积也才 272 平方千米。

宿鸭湖比起小浪底来,面积并不逊色。

而且要知道,小浪底的水域,是大坝建起来后,自然蓄水形成的。

宿鸭湖,可是下挖加长堤围和,才形成的。

小浪底水库总库容 126.5 亿立方米。

宿鸭湖,总库容 16.56 亿立方米。

换算一下,当初宿鸭湖的平均水深 6.9 米。

而建设之前,这片土地仅仅是比周边稍微低洼一些。

所以,当初挖水库,是真的下了大力气。

我前几天在另外一个问题里计算过,环太湖的苏州,无锡,常州(太湖三傻),连续多年挖太湖,花了二三十亿,仅仅只挖深了 9 毫米。

但即便是这么费力的下挖,也就挖出 16 亿的库容来。

宿鸭湖的原始库容仅仅是小浪底的 1/7。

水库建成后的“命运”也完全不同。

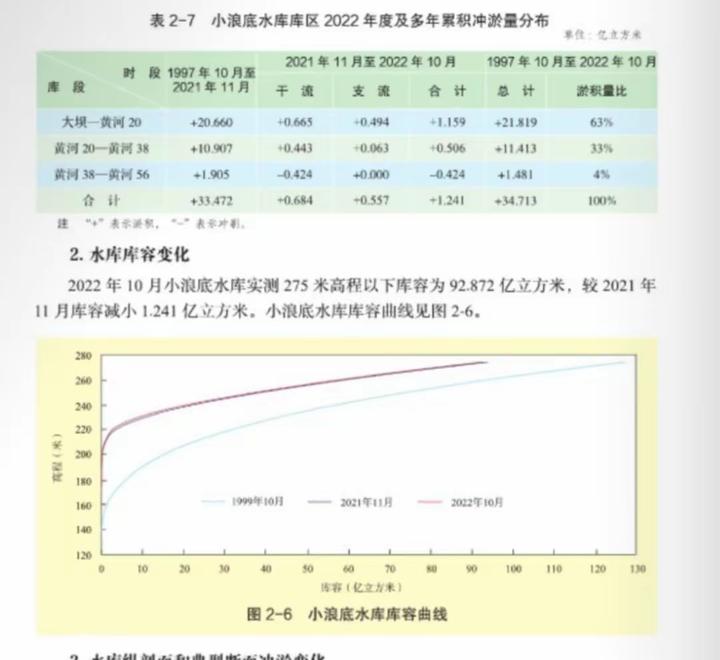

小浪底水库算是淤积很严重的水库,虽然有调水调沙控制,但毕竟是黄河上的水库。

截止到 2022 年,小浪底水库在去掉淤沙库容 34.7 亿立方米后,有效库容 92 亿立方米。

而宿鸭湖,到 2011 年,有效库容剩下不足 20%,也就是 3 亿立方米多一点。

大部分库区水深不足 2 米。

地形平缓,水面平静,河水携带的泥沙必然要在库区沉积。

小浪底淤积,可以调水调沙,控制淤积速度。

但是平原水库,因为没有落差,就没办法这么做了。

想要恢复库容,就只有一个办法:挖。

从 2019 年开始,进行宿鸭湖扩容清淤工程。

挖了三年,投资三十多亿,清出来多少库容呢?

9000 万立方米。

所以到 2022 年,宿鸭湖有效库容大概四亿立方米或者出头。

你看,平原水库就是这么的艰难。

大家都说小浪底淤积严重,结果有效库容还有 92 亿立方米。

淤积更严重的三门峡,大家都说已经成了废库的三门峡,从 1960 年到 2022 年,累计淤积了 63 亿立方米,有效库容还剩下将近一百亿立方米。

宿鸭湖水库,亚洲最大的平原水库,也没怎么听说淤积呀,这样大力清库容后,还只有四亿立方米。

看看山区水库初始库容与淤满后的有效库容,再对比一下宿鸭湖的初始库容和有效库容,真是惨烈啊!

——————————————

通常大水库不是挖出来的,而是拦出来的。

利用地形,在山谷或者河流的出山口处,建水坝,拦水成库区,才是占地少,效率高的做法。

所以,那些大的平原水库,大多是上世纪五六十年代建设的。

我们父辈以及祖辈那两代人,真的是吃了好几代人的苦。

但是经过五六十年的淤积,这些水库,现在大都和宿鸭湖的状况类似。

比如说,山东的峡山水库,水域面积 144 平方千米,现在有效库容也就 5 亿立方米左右。

天津的北大港,水域面积 149 平方千米,现在有效库容 4 亿立方米。

都占地巨大,但库容小小,淤积严重,挖的话又费钱效率又低,不挖,真的就要淤满了。