哪有那么多复杂的原因?

答案很简单,石构建筑在中国不宜居,就这么简单。

比如我是湖南人,湖南这边每年都有回南天。

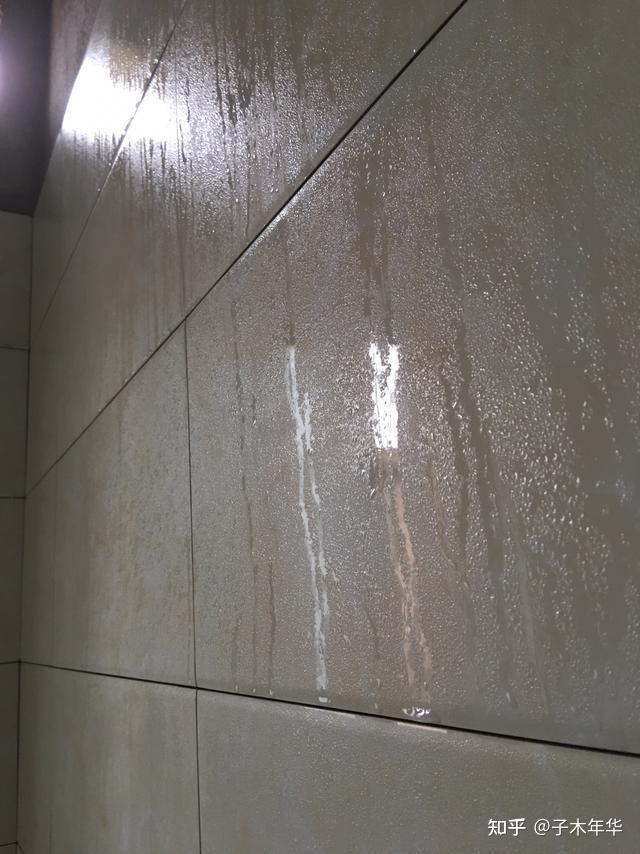

因为湖南这边是亚热带季风气候,所以一到回南天,墙壁就返潮,全是水。

你用石构建筑来当作住房,你就等着哭吧。

然后陕西那边,多种气候交汇。

这里以西安地区为例子。

西安属于暖温带半湿润大陆性气候,夏季炎热而多雨,冬季寒冷干燥,同时昼夜温差大——虽然没有回南天,但仍旧不适合居住在石构建筑上。

所以,在 7000 年前左右的半坡遗址,我们的建筑就以夯土墙为主了——夯土墙具有很好的保温和隔热性能,可以有效阻挡夏天的高温和冬天的低温。

而石质建筑,由于石材的天然特性,隔热性是很差的——夏天,石材会大量吸收热量,导致室内温度太高;冬天又会难以保存室内温度,需要用额外的热源来提高温度。

这就是为什么,上古时期中国有大规模纯石构城市的存在,最后却都被土木建筑取代了的原因。

为什么整个东亚都不喜欢石构建筑,而喜欢木构建筑?

就是因为木构建筑更适合东亚的环境啊。

或者更细致来说,早期中国是土木建筑,后期进化成了砖木建筑。

可别小看了砖木建筑——古代能够大规模烧各种砖头的只有中国(当然,土砖和红砖那是全世界都会烧)。

明朝时期,欧洲传教士来中国,看到中国的城墙都能包砖,都羡慕不已。

然后你想啊,就中国的文化中,阴暗潮湿,夏天热死人,冬天冷死人的石构建筑,是人住的吗?

所以你能理解为什么古代中国认为石构建筑是死人住的了吧?

而后期中国开始大量修炼的无梁殿之类的拱券结构建筑,那是因为它们都是砖构建筑,物理性能跟石构建筑完全不一样啊。

以上还只是东亚没选择石构建筑的一部分原因。

实际上还有抗震性能,社会制度,资源禀赋等多种原因,这些后面再说。

我发现很多人对石构建筑都有一种执念。

大概是由于中国古代没能留下巨构建筑,所以很多人就觉得石构建筑才能建造出巨构建筑。

然后日耳曼闭环赢学思维下,似乎这就变成中国人种不行的铁证。

但实际上,中国古代并不缺少巨构建筑,且数量和规模并不比别的文明差。

虽然说这些巨构建筑没能留到现在,但遗址还是在那里,只要你不是睁眼说瞎话,其实就能知道古代中国巨构建筑的庞大规模。

不过我这篇文章不想扯皮,所以我们还是继续回答问题。

中国古代缺少大型石构建筑还有一个大家很少关注的原因。

那就是社会和政治体制。

中国古代的社会结构和政治体制,并不适合大规模的石构建筑的建设。

原因很简单,石构建筑的建造周期太长了。

你不要看中国古代的超级工程冠绝全球文明,就认为中国古代就能无限制使用民力。

实际上中国古代的制度下,再大的超级工程,其施工时间都不能太长。

一般来说,一两年的施工期就算长的了,三五年的施工期就很危险了,十年的施工期就是在拿国运在拼了。

比如大明宫,规模够大了吧?

但是大明宫在贞观年间的修建只持续了半年就停工了。

到了唐高宗时期,1 年多就修完了大明宫。

中国古代的宫殿,修建期比较长的,比如故宫,修了 14 年。

但是,故宫修建的这 14 年中,11 年都是在选料备料做准备工作,真正进行工程建设的时间就 3 年。

而且,故宫的修建时间拖这么久,更多的是受明朝迁都北京的影响——背后的政治斗争才是影响故宫建设速度的主要原因。

除了宫殿以外,中国古代的超级工程,工期也都不长。

比如隋炀帝修京杭大运河——国运级的工程,修了 6 年,还把国家给作没了。

比如秦国修郑国渠花了 10 年——这可是把秦国的国运都堵上去了的超级工程。

还有都江堰,修了 8 年,也是国运级的工程。

秦始皇一统天下,修长城花了 10 年——被骂了 2000 年。

中国古代如此大规模的工程,为什么工期都这么短呢?

要知道 10 年也好,20 年也好,在西方那些石构建筑面前,都是起步价。

那么,为什么中国古代要把这些超级工程的工期压缩到这么短,甚至不惜同时动用比西方多上十倍,甚至上百倍的人力来压缩工期呢?

这就要从古代的徭役制度说起了。

之前我的文章中写过,中国古代的社会体系,大体来说是国家通过分配土地等生产资料,换取人民进行纳税和服徭役——这是一种国家和人民构建利益共同体的一个社会模式,

在这种制度下,人民每年都需要为国家服一定时间的徭役。

而每年服徭役的时间,就会定在农闲时期。

因为土地是国家分配的,国家通过农民在土地上的产出来获得租税收益,进而维持政府的运作。

所以,古代的王朝在征调徭役的时候,没有特殊的理由,是不会发动超长期的大工程的。

你也不要认为古代皇帝一句话就能启动超大工程,那也是要朝廷开会决议的——比如汉朝的集议大会,唐朝的政事堂会议,你要瞎几把搞大工程而不论证,皇帝说话都不好使——因为古代的皇帝,其实权力并没有电影里说的那么大,也是要被各种势力和制度制衡的。

而且,古代生产力不发达,朝廷征发徭役,如果超过了农闲时期,那就会耽误农业生产,老百姓就得饿肚子。

所以,在古代,如果徭役时间超过了法律规定的时间,国家是要给老百姓一定补偿的。

倘若时间甚至超过了一年,那不仅要补偿参加徭役的人,还得补偿其家人——因为人家劳动力都给你搞徭役去了,没人种地,你还不补偿,人家家里人不得饿死啊?

如果徭役时间达到了三五年甚至十年。

那就不仅服徭役的老百姓受不了,政府压力其实也大。

首先,税收就会受损失,粮食产量也会减少——因为本来要种地的人,被你拉过去长期脱产了嘛。

税收减少其实还是小事,粮食产量减少可是要命的。

古代生产力不发达,农业产出小,抗自然风险能力弱,粮食产量减少,万一碰到什么天灾可就完犊子了。

另外,你们发现没有,古代中国的大工程,都是世俗工程。

说白了就是给人用的。

都江堰、长城、郑国渠、京杭大运河这些都不必说了。

就连古代的宫殿,都是世俗建筑。

很多人以为中国古代的宫殿是皇帝住的,也是皇帝享乐用的。

但其实,古代的皇宫是王朝的办公区,里面绝大部分建筑都是国家公共建筑——比如国家图书馆、国家档案局、国家宴会厅、各种会议大楼和衙署。

像圆明园那种纯粹的皇家园林,其实在古代是少见的。

比如汉唐时期的上林苑一类的皇家园林,以及明朝的西苑,其实只是圈地范围大,内部工程其实并不多——但仍旧被史书各种骂“穷奢极欲”等等。

同时,古代的政府财政收入其实也是个很复杂的事。

比如一个工程是国家工程还是皇帝私人的工程,其实走的财政口子都不一样。

像皇室的开支,是有专门的财政收入口子,并且进入到专门的府库里的。

然而,皇室的收入,本身也是广义的国家收入,所以在历史上,皇室的府库也经常被用于国家开支。

这种事情背后,往往会牵涉到复杂的政治博弈,就连强如汉武帝、唐太宗、唐玄宗都不能幸免。

到了一些不那么强势的皇帝手里,或者中央权威较弱的时候,皇帝往往修一栋楼,预算都过不了会,或者引起强烈的舆论反应。

比如唐穆宗要在大明宫修一栋“百尺楼”,就被大臣骂得要死,舆论反应极其大。

还有《大明王朝 1566》里,嘉靖就给自己修宫观的事,都要跟满朝文武在经费上扯皮十几集——这在古代其实是常态。

像慈禧太后竟然在国事艰难时期挪用军费去修园子,而满朝文武竟然拦都拦不住,甚至不敢拦,这在很多朝代其实是难以想象的。

所以你就会发现,即便是古代皇宫内的建筑,也不能把工期搞太长——现实需求不允许,财政预算不好过,朝堂关系不好平衡。

毕竟你的王朝需要尽快办公,总不能让皇帝宰相们在广场上开几年会,慢悠悠的等着你拿石头把大楼建好吧?

说到这里,再说一下中国古代的税收制度。

我们都知道,中国古代有世界上最发达的中央集权制度和国家行政体系。

为了维持庞大的中央集权制度和国家行政体系,也就有了古代最复杂的税收体系。

当绝大多数文明还停留在包税制的阶段,中国古代的税收体系就已经很健全了。

复杂的税收体系,又带来了严密的财政制度。

所以古代的大工程,其实是要写可研报告的。

比如南北朝时期修浮山堰,祖冲之的儿子祖暅就是可行性研究的负责人——他经过实地考察和现场测量与计算,得出浮山堰不能修的结论。

当然,朝廷没听,强行修建浮山堰,最后果然垮了。

古代要修建大工程,搞了可行性研究后,朝廷还要开工程准备会议,决定物料准备、预算调度、徭役调度等各项工作。

由于要征发徭役,就需要调阅人口档案,了解国家丁口,确定可抽调的人力,并根据工期排班,同时安排各地官府抽调人力,组织人力赶赴工地。

这里面的工作是非常复杂的。

而在预算方面,由于古代中国王朝的税收体系是统收统支的,所以今年的预算其实在去年就要做筹划。

比如根据丁口数据,计算财政收入和入库成本,然后再去排来年的支出。

所以,一系列制度的因素,使得古代中国对于长时间的大工程,其实是比较抵触的。

即便是皇帝要建私人工程,要考虑的因素也很多了。

综上,大型石构建筑,在古代中国,从自然环境角度讲,不适合中国的环境;从制度的角度来讲,不符合制度需要;从财政角度讲,也并不合理;从世俗文化的中国社会背景来说,需求也不大。

那么,古代中国有没有一些特例呢?

其实也是有的。

比如我们说的圆明园,就一直在修。

再比如,中国古代的宗教建筑也能修很长时间。

像唐朝的很多佛龛,如乐山大佛,工期就将近一个世纪,龙门石窟也一直修个不停。

而这些佛龛、造像的规模,都是世界最大规模的那一档——但这些佛窟造像,与西方的大教堂一样,都是民间集资,不断修建的。

可见,脱离了世俗需要和制度、财政的限制,中国古代也是能花时间去搞超长期大工程的,但考虑到环境和文化的因素,这些超长期工程仍旧没有以大型石构建筑的形态呈现出来。

以上,说得还不全面,也只是浅浅一谈,有不当之处,欢迎大家补充。