这是个有趣的问题,也是个枯燥的问题,如果没有科学兴趣或科普兴趣的朋友,对诸如此类问题完全没有兴趣吧。回答这样的问题,也不知道有没有人看。但作为科普作者,尤其是偏向天文的科普作者,见到如此问题就忍不住还是说一下。

天体引力大小遵循牛顿万有引力公式:F=GMm/r^2,其中 F 为引力大小,单位为 N(牛顿);G 为引力常数,约等于 6.61*10^-11N/m^2/kg^2;M 和 m 为引力相互作用的大小质量物体,单位 kg(公斤);r 为太阳与地球之间的平均距离,单位 m(米),约为 1.496*10^11m(一个天文单位)。

这个公式说明了万有引力大小是与物体的质量和相互作用的距离相关的。就是说引力大小与物体质量成正比,与作用双方物体的距离平方成反比,物体的质量越大引力就越大,作用物体双方距离越远,引力就会以数量级衰减。

太阳质量约为 1.989*10^30kg,地球质量约为 5.972*10^24kg。根据万有引力公式,可以计算出太阳与地球之间的引力约为 3.542×10^22N(牛顿)。

天体表面引力表现为重力,计算公式为 g=GM/R^2。这里的 g 为重力加速度,单位 m/s^2(米 / 平方秒);G 为引力常数,数值同上;R 为天体半径,单位 m,太阳半径约为 696300000m。

根据这个公式,计算出太阳表面重力加速度 g 约为 275m/s^2,是地球 9.8m/s^2 的约 28 倍。

现在我们来了解一下太阳每天损失的质量。

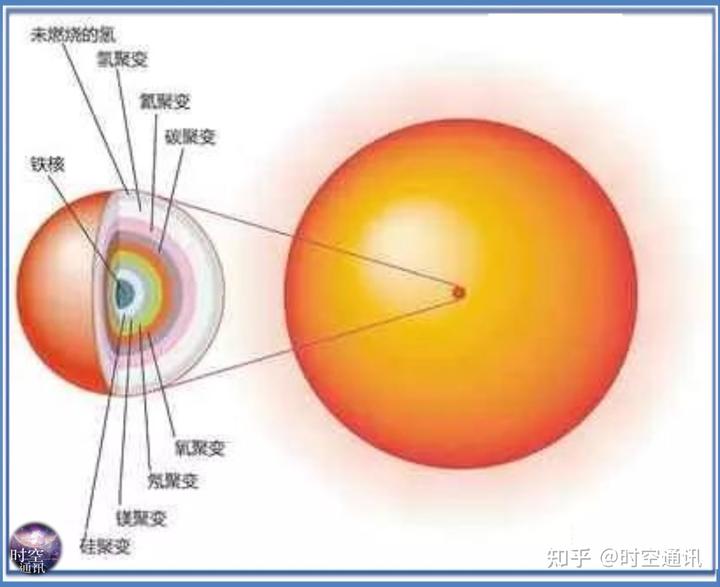

所有恒星都主要由氢和氦组成,太阳的元素比例按质量比计算:氢约占 71%,氦约占 27%,其他各种元素加起来不到 2%。恒星的主序星阶段,都是由于核心的高温高压条件下持续不断的发生着氢核聚变,由此产生巨大能量辐射,维持着恒星的稳定。

太阳核心温度约 1500 万摄氏度,3000 亿个大气压,在这种条件下,氢原子外层电子被剥离,暴露出原子核,核与核被压缩到一起而发生融合,这就是氢核聚变。简单地说,就是由 4 个氢原子聚合成一个氦原子。在这个过程中,约有 0.7%的质量亏损,这些质量就转化为能量辐射,让恒星在辐射压的抵御下,维持住整个星球巨大质量向内收缩的压力,并且源源不断的向太空辐射出光和热等能量。

科学家们根据监测到的太阳辐射总能量,测算出太阳每秒钟约有 6.2 亿吨的氢通过核聚变转化为 6.157 亿吨的氦,其中有约 430 万吨的质量亏损,转化为能量辐射。根据爱因斯坦质能转换公式 E=mc^2,即能量等于质量乘以光速平方计算,太阳每秒钟辐射出来的能量约为 3.9*10^26J/s(焦耳 / 秒或瓦)。

那么根据太阳每秒质量消耗量,每天 86400 秒就减少了约 3715 亿吨的质量。根据太阳引力与减少质量的引力计算,每天太阳引力减少只有约百亿亿分之一,几乎可以忽略不计。

但每天持续消耗累积起来会不会对太阳引力造成巨大影响呢?

科学预测,太阳这种质量的恒星寿命约为 100 亿年,现在太阳年龄已经约 50 亿岁了,还有 50 亿年就会寿终正寝。根据目前核聚变的质量损失计算,50 亿年后太阳总质量约减少 6.8*10^26kg,差不多有 114 个地球质量。这个质量对于人类来说,看起来还是蛮吓人的,但相对太阳总质量 1.989*10^30kg 来说,只占约 0.034%。

也就是说,50 亿年后,太阳的质量将比现在减少 0.034%。根据引力公式测算,50 亿年后减少质量后的太阳引力大小为:与地球相互作用的引力约为 3.51*10^22N,表面重力加速度约为 271m/s^2。这样太阳因减少质量导致的引力损失约为 1%,表面重力加速度损失约为现在的 1.5%。

这种衰减可能会对地球轨道和公转周期有较轻微影响,但几乎可以忽略不计。

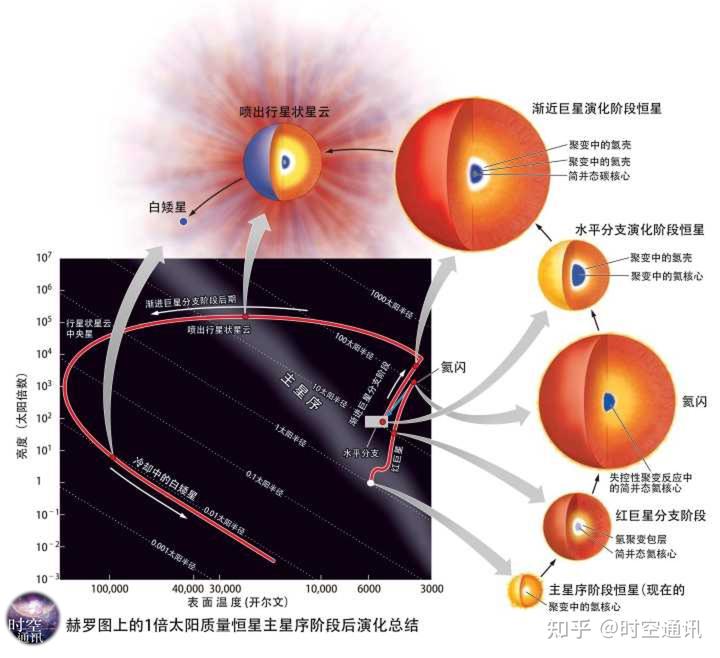

太阳演化晚期,会变成一个红巨星,直径将在现在基础上扩大 200 倍左右,也就是膨胀到地球轨道附近,地球很可能会被烈焰吞噬或烤焦。随着太阳膨胀得越来越大,外围气体将渐渐飘散到太空中,最终在核心留下一颗致密得白矮星。

因此相对太阳来说,即时到了太阳演化末期,那点引力损失远远比不上太阳衰老的变化影响,可以忽略不计。那时候的终极灾难才是令人可怕的,不过那时的地球早就没有人类和任何生命了。对此,你怎么看,欢迎讨论。

时空通讯原创文章,其尊重作者版权,感谢阅读。