侏罗纪,从 2.013 亿年前到 1.45 亿年前,持续了大约 5600 万年。[1]

白垩纪更长,从 1.45 亿年前一直到 6600 万年前,持续了将近 8000 万年。[2]

白垩纪的生物多样性,确实比侏罗纪更加丰富。

浅浅分析一波第一大差别:大陆状况

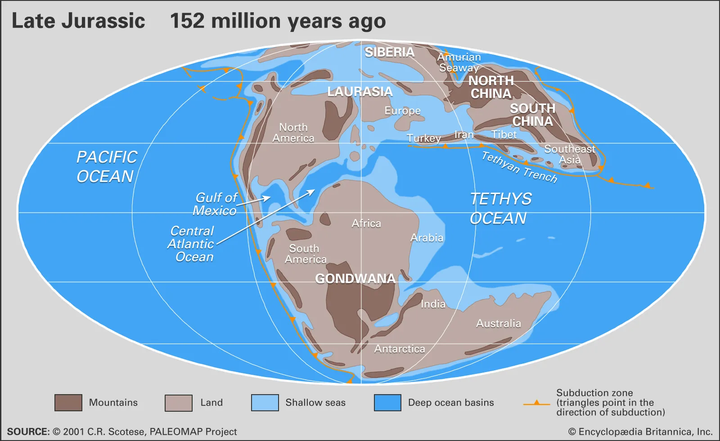

侏罗纪开始时,地球上的陆地还基本连在一起。

超级大陆盘古大陆刚刚开始分裂,形成了北方的劳拉西亚大陆和南方的冈瓦纳大陆。

大片的陆地被浅海分隔。恐龙可以相对容易地在不同区域间迁徙。

这种地理连通性创造了相对统一的生态系统。

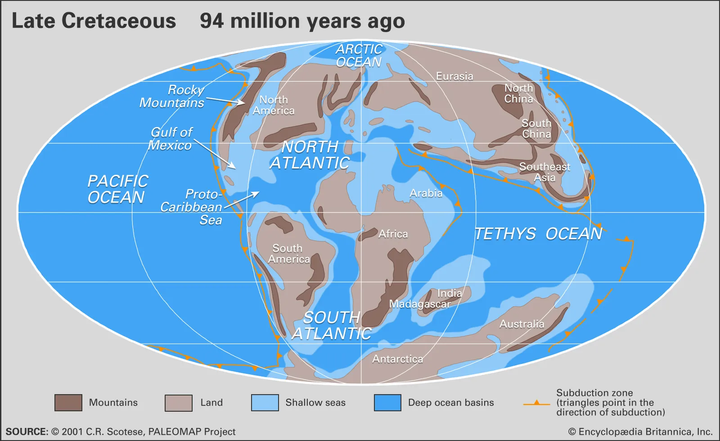

到了白垩纪情况完全不同了。

大陆分离程度大幅增加,大西洋开始形成。

各个大陆板块逐渐移动到接近现在的位置

这种地理隔离促进了不同区域生物群的独立演化。

研究表明,这种大陆分离直接影响了恐龙群体的分化。北半球和南半球的恐龙开始沿着不同的演化路径发展。[3]

第二大差别:植物类群

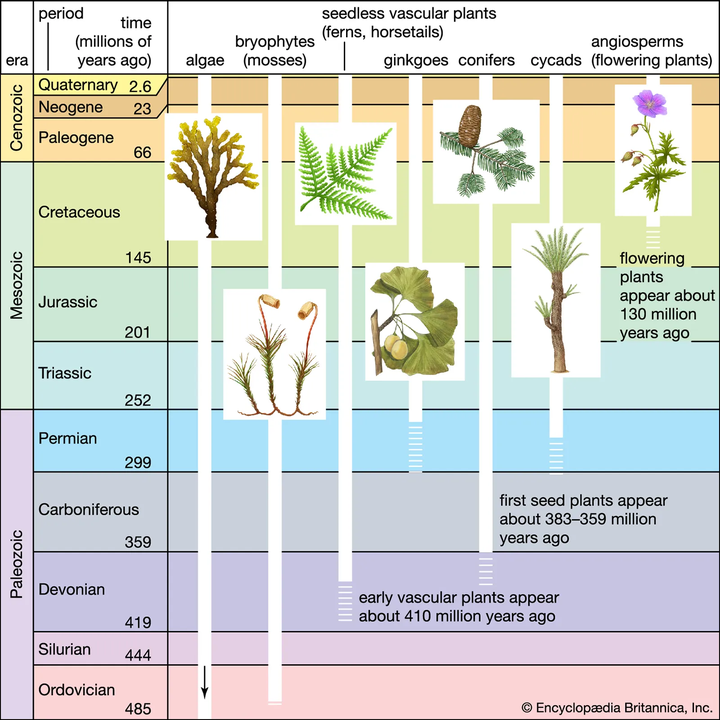

侏罗纪完全由裸子植物主导。

针叶树茂盛生长、苏铁遍布各地、银杏树繁茂、蕨类植物铺满地面。

但是,没有一朵花。

没错,整个侏罗纪,地球上没有开花植物。

这个世界是绿色的,但不是彩色的。没有花朵的香气、没有果实的甜美。

植物依靠风力或者原始昆虫传播花粉。

白垩纪,大约在 1.25 到 1.3 亿年前,第一批开花植物出现了。

被子植物迅速成为了地球的优势种。

化石证据显示,到白垩纪中期,开花植物已经非常多样化。

木兰科、月桂科、梧桐科等现代植物家族都能在化石记录中找到踪迹。

这种变化意味着整个食物链开始重构,昆虫与植物的协同演化开始,生态系统变得更加复杂。

第三大差别:恐龙类型

侏罗纪的恐龙刚刚从三叠纪大灭绝中恢复。

早期的侏罗纪恐龙,大多还是小型的。

像异齿龙这样的早期恐龙只有 2 米长,双足行走,主要吃植物或小动物。

但侏罗纪见证了恐龙的巨大化。

长颈的蜥脚类恐龙出现、剑龙等装甲恐龙兴起、肉食性的异特龙称霸一方。

这些都是我们熟悉的经典恐龙形象。

白垩纪的恐龙更加多样化。

这个时期出现了更多专门化的类群。

角龙类恐龙出现、厚头龙类发展、暴龙类达到顶峰。

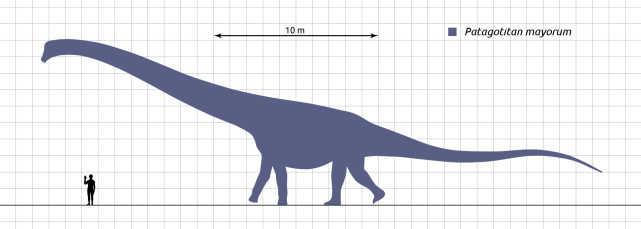

白垩纪还见证了恐龙体型的突飞猛进。特别是在南半球,巨龙类恐龙达到了体型巅峰。

比如阿根廷的巴塔哥泰坦龙,长达 37.5 米,重量可能超过 60 吨。

为什么白垩纪的恐龙能长得更大?

一个可能的原因是开花植物的出现,提供了更加丰富和营养的食物来源。

第四个差别:昆虫与植物的协同进化

侏罗纪的昆虫相对单调,主要是一些原始的类群。传粉昆虫很少。

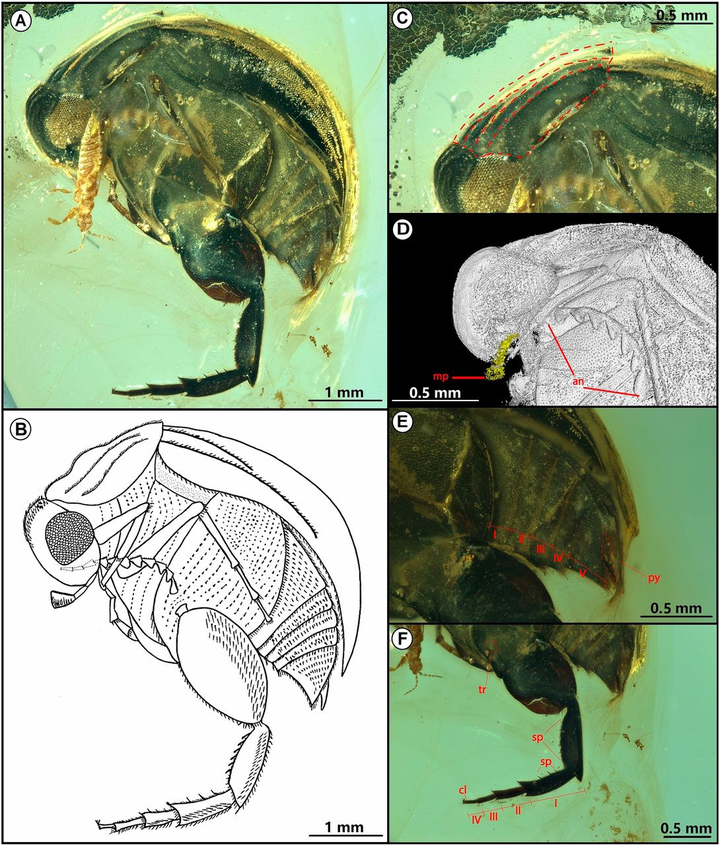

白垩纪开花植物的出现引发了昆虫世界的大爆发,蜜蜂、蝴蝶、蚂蚁都出现了。

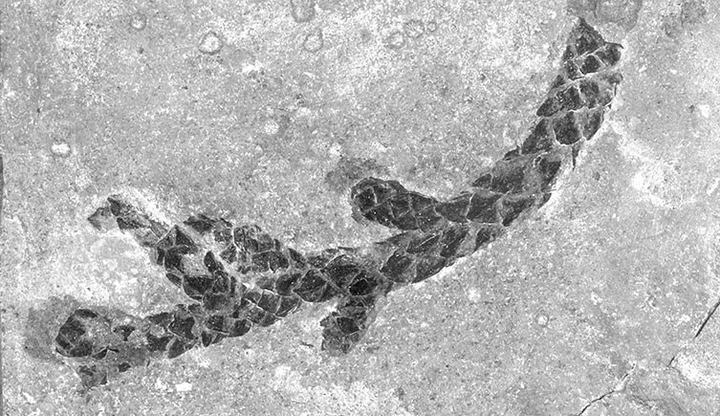

在缅甸琥珀中保存的 9900 万年前的甲虫,身上还附着着花粉颗粒。这是昆虫为开花植物传粉的最早直接证据。[4]

第五个差别:气候

侏罗纪的气候相对稳定——温暖、湿润,没有极地冰盖。森林一直延伸到两极附近。

白垩纪的气候季节性变化开始明显起来了。

研究表明,白垩纪中期可能是整个中生代最温暖的时期。

或许正因为气候差异,影响了植物分布和恐龙迁徙的方式,这也可能是推动了生物多样化的重要因素。

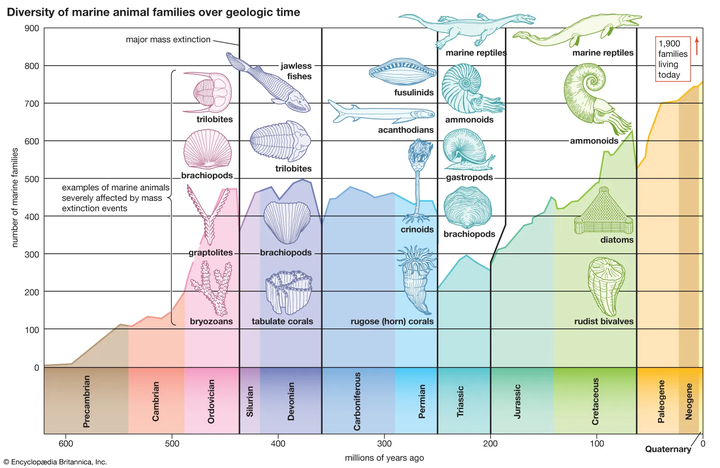

第六个差别:海洋生态系统

侏罗纪的海洋,以菊石和箭石为代表的头足动物为主,当然还有鱼龙和蛇颈龙。

白垩纪的海洋有孔虫大量出现,为地层定年提供了重要依据。

而且,白垩纪海洋中也出现了巨型爬行动物,比如像沧龙。

第七个差别:演化节奏

侏罗纪是一个相对稳定的发展期,恐龙逐步占据各种生态位,但变化相对缓慢。

白垩纪则是快速多样化的时期,特别是开花植物出现后。

整个生态系统进入了快速演化阶段,新的物种不断涌现,生态关系日趋复杂。

许多现代生物类群的起源都在白垩纪出现。

现代鸟类的祖先在白垩纪出现、早期的哺乳动物开始多样化、现代昆虫群体建立、甚至一些现代植物家族也在这个时期起源。

所以至今非常好奇,如果那颗小行星没有到来,世界是怎样。