因为“打扫战场”自古就是一个非常系统化的专业项目。

我们先说下“装死”的时机。

实际上,大部分战场上的士兵,是没有装死的机会的。

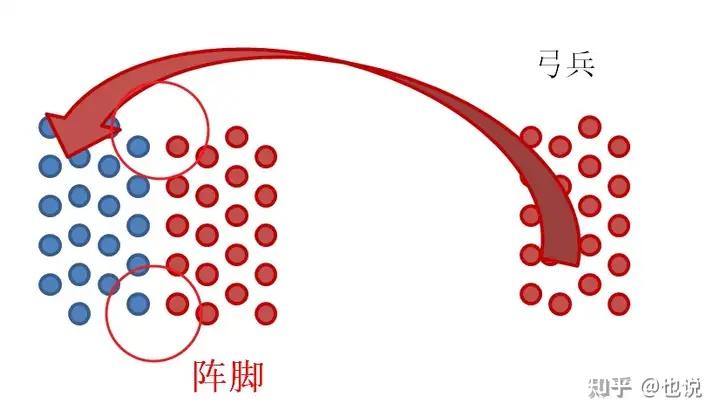

古代战场上,两军阵前一般差不多是“一箭之地”,也就是一百三十步左右。

评书里面常说的:“强弓硬驽射住阵脚”,就是用弓弩进行试探性延展射击,确定双方军队的作战距离,以保持阵型稳固,并防止弓箭无法支援前锋。

具体可以之前的这篇回答:

题主认为弓箭是无法击穿盾牌的,为什么古代军人打仗时还要拼命射箭?

在这个距离的冲锋距离下,其实前锋部队是没有机会“装死”的。

因为自己人的督战队看着,回头跑直接射杀。

敌人也在迎面冲过来,你躺下了,人踩马踏很难保证完好活下来。只能被裹挟着一起上前。

所以,至少要在第一波正面的对抗中活下来,打成“溃败”或残兵,才可能找机会“装死”。

如果是“溃败”的话,直接跑路比留在原地更容易存活。实际上,“逃兵”大部分是行军、扎营或溃败后逃走的,上了战场再想逃,已经很难了。

战斗结束后的打扫,则更严谨。

打扫战场可以分为五个步骤,由不同的人执行。

主要以现代战场的科学打扫为例,穿插一些古代战场的知识。

第一阶段,初步清扫战场、抢救伤员。

这一步是风险最大的,因为要做“未爆弹处理”。确保后面的清扫安全。

所以是通常是的工兵不部队入场,在场中插旗标记处未爆炮弹等危险区域,提醒后续人员远离。

对于地雷合“未爆炸炮弹”一般只先插旗标记,并不处理,因为来不及。

而且“切忌直接接触、翻动对方士兵”,因为可能受伤的士兵暴起反击或者怀揣拉环拉开的手雷。

有一些手雷不是延迟、而是撞击激发。

阿富汗战场统计:尸体连接“饵雷”概率达 23%。

德军二战中会设置三道警戒线,工兵会先排除诡雷再允许后续人员进入。

通常工兵需要用排雷竿让尸体正面向上,双手打开。

比如一些战场手册写明:

距遗体 2 米外观察衣物异常隆起,使用长杆工具翻动;

然后才是救助部队进场。

主要目的是把自己人的伤员抢救、马匹安抚,带出战场。

整个过程中,在制高点,要有弓弩手(古代)或者枪手(现代)从开阔视野监控可疑动静。

清扫战场的士兵要“双人核查制”。也就是士兵两两配合,一人警戒一人检查。

救助现场就要核验伤员身上的身份标识,卸下武器。防止有敌人穿我军制服冒充,威胁到后面救助的非战斗人员。

第二阶段,处理地方伤员,清点尸体。

这一步依然是两人成组,目的除了支援还有互相监督,防止私藏战利品。

有一个重要的步骤叫做“致命补检”,就是给不动的敌方人员补刀。

冷兵器时代,一般是用矛刺击穿甲尸体的腹股沟,因为这里没有甲片保护,又有大动脉。

而日本的战国时代,武士补刀的方式是用长刀,从面罩下方贴着锁骨窝刺入躯干来确认死亡。

到了近代,最早士兵是对头部 / 心脏补枪,二战中,苏德战场甚至曾用火焰喷射器等清理战壕。

德军“清扫突击队”装备 MP40 冲锋枪、火焰喷射器。

苏军则使用 T-34 坦克碾压式清理,避免步兵近距接触。

只能说两边死人太多,已经杀红眼了。

后来因为《日内瓦公约》的约束,改为比较人道、科学的方式。

《日内瓦公约》中要求对战场死者遗体尊重,且不得对已经失去战斗力的士兵折磨与屠杀。

用坦克、喷火器这类“AOE 武器”处理战场,常会被认为触犯这两条。

譬如:

- 可伸缩式金属刺棒,美军研发。

- 喷洒氨水消毒同时,刺激测试活体反应。

- 红外热成像仪探测体温(有效距离 300 米)。

- 激光振动检测仪感知呼吸微动。

当然,以上只是各国在宣传上的“文明手段”,实际战争中士兵怎么补刀很难说。

像是俄乌战场,因为比较寒冷,最好的方式是不管尸体,冻两晚假死也会变成真死。

在这一步中,还有一点重要的就是找到战死或俘虏的敌方重要人员、将领。

包括地方的地图员、通讯兵、报话员,都是排查重点。

因为可能携带有地方的地图、布防、电码等重要信息。很多战役都因此而逆转。

第三步,收缴“战利品”。

之所以加个引号,因为所谓的“战利品”并不仅仅是物资、武器、财物。

还有敌人的“计数品”。

“军功”自古就和“杀敌数量”挂钩,而战场上最怕冒领乱计。

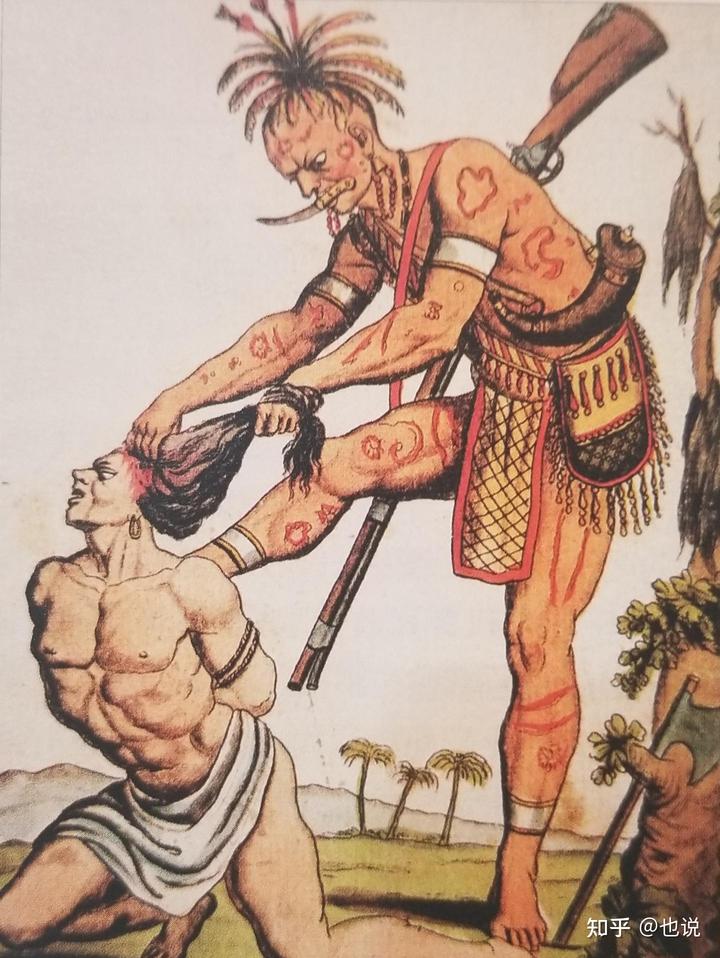

所以,古代常流行用“切割敌人的一部分”来计算军功。

譬如:

- 戚继光《纪效新书》记载:验尸需刺喉、断指。

- 清代绿营“验尸银”制度:上交左耳领赏。

- 北美都知道,流行“割头皮”做统计。

白人和印第安人互相割、法国人和英国人也互相悬赏。

已经“计数”并翻找过的区域,还要做标记。

譬如:

- 太平天国时期使用石灰粉标记已查尸体。

- 现代战场则常用荧光喷雾等,来标记已经排险的尸体。

德军二战中,在东线战场就已经采用荧光粉标记已搜查战场区域。

第四步:处理双方尸体。

这一步并不像很多小说里描写的:“自家兄弟都要带走或掩埋,敌人尸体弃尸荒野”。

因为古代“防疫”是一个大问题。而且军队的体力保持很重要,没精力挖坑。

坚硬的土地挖一个埋葬成年人的三尺深坑,至少要几小时劳动量。

通常能做的,就是一把火都烧了。

如果你幸运穿越到了古代(尤其商周时期),作为战俘被命令挖坑,说是“掩埋战死人员尸体”。

那么,能跑就跑。大概率这个坑,是为了活着的俘虏准备的。

移动部队无法携带大量俘虏,古代通常用让俘虏挖坑,消耗他们力量,然后分批屠杀掩埋的方式减轻负担。尤其在商周,大规模坑杀战俘很常见。

同时,春秋战国时期流行火葬防疫,兼具消灭病原与羞辱敌方的双重功能,晋文公曾焚毁敌军尸体示威。所以真为了处理尸体,大概率是烧了。

我国古代北方还流行一个不太好的行为,就是“筑京观”。

这种行为其实最早见于《左传》楚庄王案例。

也就是把所有敌军脑袋切下来沿途摆放或者堆成塔形。

一方面是为了震慑敌人,另一方面也确保了“没有装死的人”。

现代战场中,则要细致更多。

通常在局部战争中,清扫战场时会尽可能保存敌方人员的尸骨,以便于后续归还或交换。并且,对尸体身份进行标记。

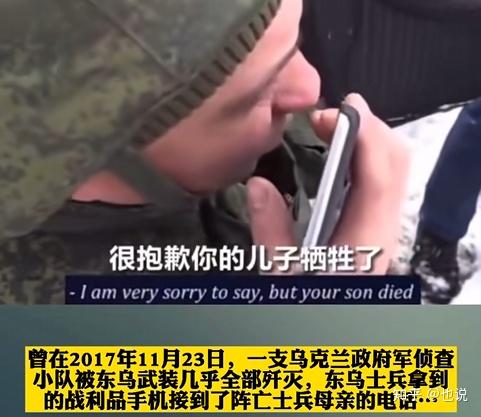

比如前一阵有个乌克兰战场上,政府军用电话通知士兵母亲的视频。

当然,这种行为到底是人道还是残忍,就见仁见智了。

处理战场尸体,通常会严重打击操作人员的士气。

所以很多时候,也由战俘或非作战部队执行。

比如二战中美军为避免影响士气,就安排非作战部队或俘虏执行尸体处理。

第五步,漫长且危险的地面彻底清理

现代战争中,由于大量使用地雷、炮弹等爆炸物,通常会留下大量危险的未爆炸物品。

哪怕过去式几十年,这些爆炸物依然残留并可能有效。

所以,通常当地要花几年,乃至更久来逐步清理所有的爆炸物。而这种工作枯燥且危险。

像是中国在一战中派出的劳工部队,在 1917-1919 年对法国索姆河地区进行战场清理。

一共累计掩埋 2.3 万具尸体,处理未爆炮弹 17 万枚,伤亡率达 15%。现存法国诺莱特华工墓园仍保留着这些一战期间清理战场牺牲者的墓碑。

这几年,我国也曾经帮助缅甸、柬埔寨等国家,进行了多项扫雷行动,帮助两国居民排除遗留雷患、保障边疆安全。

最后,再说几个有趣一点的“防装死”例子吧。

在一些复杂战场环境下,无法有效、细致的来寻找“装死”士兵。

所以,也有一些专门针对的方式。

比如:

- 要求对方战俘,在战场用敌军语言突然喝令,寻找存活的“同伴”。

- 美军据说曾在二战中,使用一些“棒球术语”询问身着美军制服的伤员,检查是否敌人伪装。

- 二战后,通常会用军犬协同,在战场寻找生还者。

- 现代军则备有“高频声波播放设备”可以对大范围区域进行强制刺激观察。

- 现代,还有了无人机搭载多光谱扫描系统,来寻找战场的存活者。

- 一些战场中,会借助机器人进行战场清理,减少诡雷的伤害可能。

查资料的时候,还发现了一些“装死”的数据。

以下数据无法查到权威引用来源,只是照搬。

这也不是论文,别较真。

一战时装死逃脱成功率:传统战争约 2.7%(1916 索姆河数据)。

二战后装死逃脱成功率:辅助现代监控下降至 0.4%(2003 伊拉克战争统计)。

存活还是尸体的误判率:古代常规目检达 15%,现代仪器辅助后降至 1.2%。

战场常规清理平均时间:系统化清理通常需耗时 3-5 倍于战斗时长,现代营级规模战场彻底清理需 72 小时以上。

总之:

在古代,装死不太容易,因为容易被切耳朵、割头皮、剁脑袋,当战利品。

在现代,战场更大,士兵多为散开,“叠在一起的尸体”本身就很奇怪。而且有了各种高科技仪器辅助,判断生命体征。

所以,不管在过去还是现在,战场上“装死”都不是什么好选择。如果不想打仗,最好的方式是行军过程中,找个机会逃跑。

版权声明:回答未授权任何知乎外平台使用,如有侵权将投诉并追责。

如何评价“鸡排哥”在景德镇文旅座谈会的发言?为什么近两年大闸蟹没有那么火爆了?北京被称为美食荒漠的原因是因为豆汁和酱菜吗?